1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する連載「生成AIウィークリー」から、特に興味深いAI技術や研究にスポットライトを当てる生成AIクローズアップ。今回は、フィールズ賞受賞者であるテレンス・タオ教授が管理するGitHubページ「AI contributions to Erdős problems」を取り上げます。

イーロン・マスク氏が所有するSNS、Xで使用されている生成AIのGrokが、年末年始を含む11日間に、性的画像を約300万枚も生成していたとの調査結果が報告されました。

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第128回)は、5秒の音声サンプルから話者の声を模倣できるオープンソース軽量モデル「Pocket TTS」や、画像から撮影場所を特定するAI技術「Thinking with Map」を取り上げます。

英国Nothing Technologyの日本法人であるNothing Japanは1月15日、日本国内向けにPhone(3)世代のエントリーモデルAndroidスマートフォン「Phone(3a)Lite」の販売を開始しました。

「CE-70F」は、シャープが開発した電子手帳専用の外付けフロッピーディスクドライブ(以下、FDD)。プリンター、カセットレコーダーといった周辺機器のひとつとして登場し、3.5インチFD(マイクロフロッピー)が使えるというのが特徴です。

アップルは、AirTagサイズのウェアラブルなAI搭載のピン型デバイスを開発しており「早ければ2027年」にも発売するかもしれません。

![家庭用GPUを使い良質な画像をわずか1秒で生成する「FLUX.2 [klein]」登場。商用利用可能モデルも(生成AIクローズアップ) 画像](/imgs/p/I7E-tRhECAmbEbuwokhjFw2aqJSmlZSTkpGQ/29299.jpg)

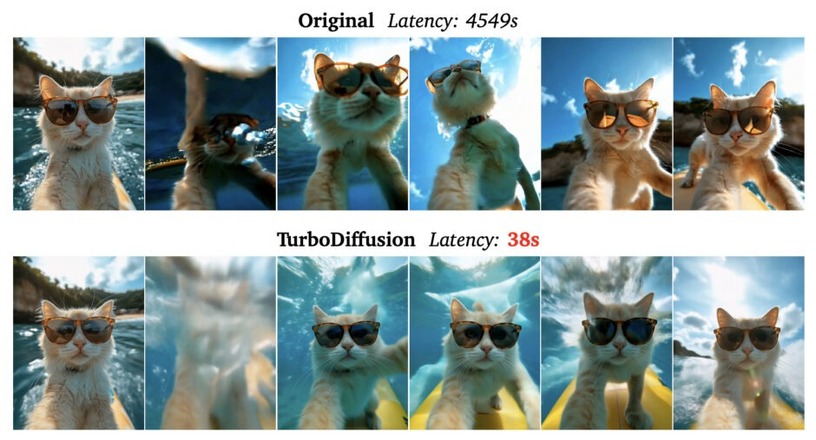

今回は、Black Forest Labsが1月15日に発表した、同社史上最速の画像生成モデルファミリー「FLUX.2 [klein]」を取り上げます。kleinはドイツ語で「小さい」を意味し、コンパクトなモデルサイズと最小限のレイテンシを反映した名称です。

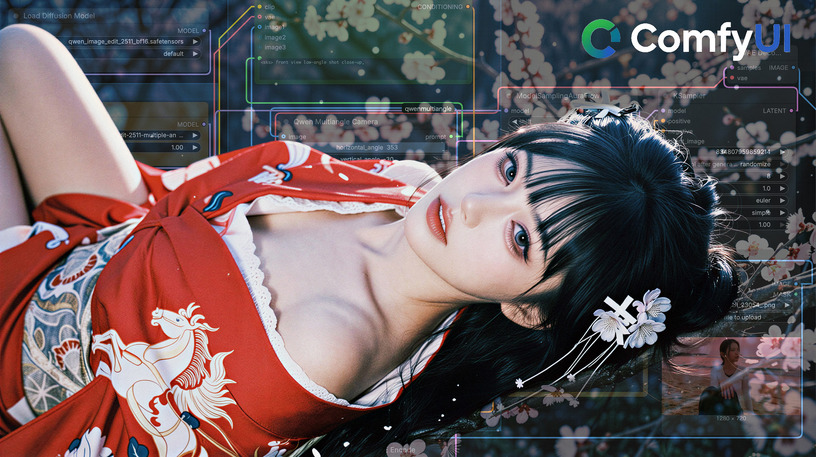

テクノエッジ編集部では、生成AIグラビア実践ワークショップ第4期第3回を1月23日に開催します。今回は、「2026年1月最新情報をComfyUIで」をテーマに、デモを交えて解説します。

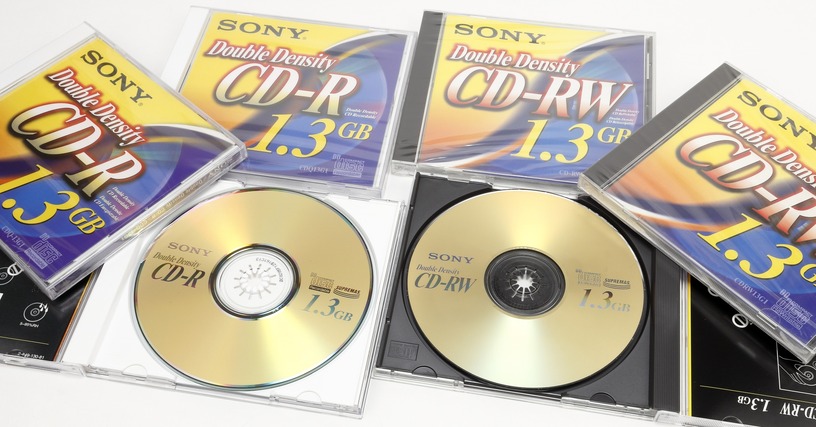

「DD-R」「DD-RW」は、ソニーが開発した光ディスク。CDのひとつとして開発されたDDCD規格(Double Density CD、倍密度CD、Purple Book)用のCDメディアで、追記型がDD-R、書換型がDD-RWとなります。

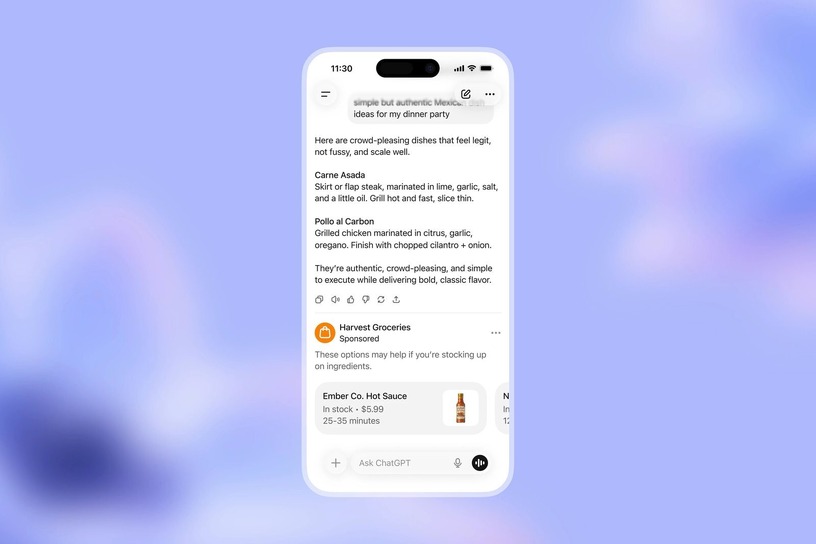

OpenAIは、同社のAIチャットボット「ChatGPT」への広告表示を「今後数週間以内に、米国」で開始すると発表しました。対象となるのは無料の「ChatGPT」と、2026年1月16日より開始した月額8ドル(日本では月額1500円)の有料プラン「ChatGPT Go」です。

デジタル権利、児童の安全保護、女性の権利などに関する合計28の擁護団体が、AI生成による大規模な性的虐待に関し、アップルとGoogleにGrok AIとXを各アプリストアから削除するよう要請する公開書簡を送付しました。

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第127回)は、Sora 2 Pro超え性能でテキストから音声付き動画を生成するAI「LTX-2」や、スマホで撮った普通の動画を4Dシーンに変換するAIモデル「NeoVerse」を取り上げます。

Googleは、アップルと共同声明を発表し、アップル製品が搭載するAIアシスタント「Siri」や「Apple Intelligence」機能に対し、GoogleのGeminiモデルと、クラウドテクノロジーを基盤として搭載することを明らかにしました。

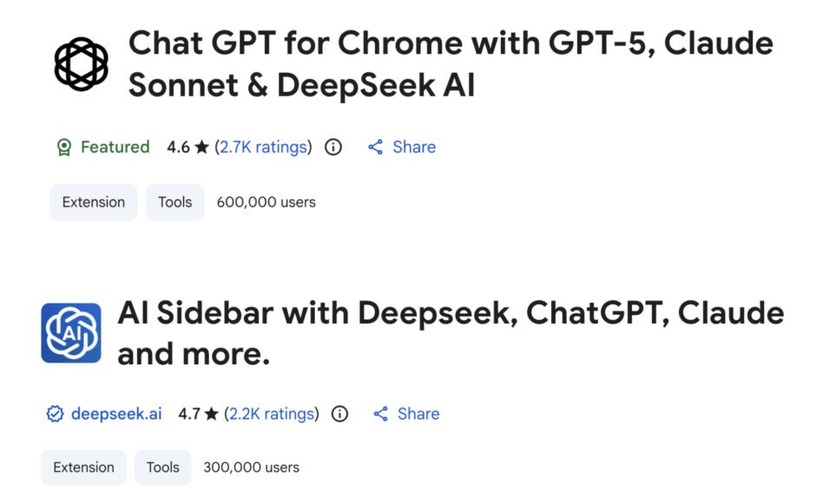

今回は、ChatGPTなどのチャット内容を盗むChrome拡張機能が90万回以上ダウンロードされていたと報告したOX Securityのレポートを取り上げます。

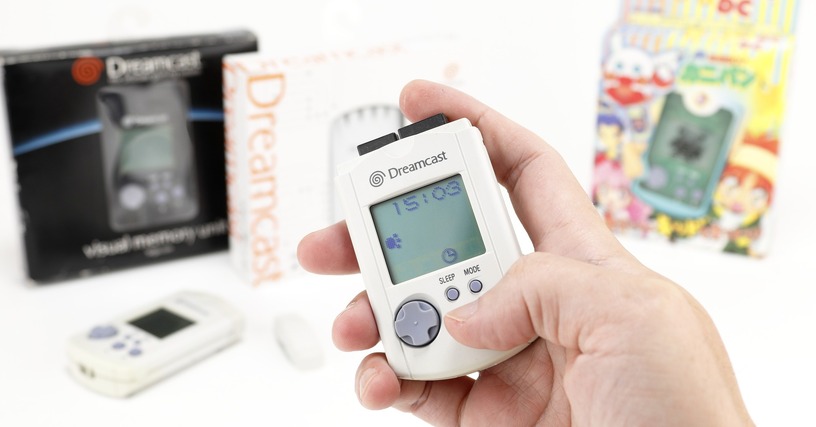

「ビジュアルメモリ」は、セガが開発した家庭用ゲーム機「ドリームキャスト」、そしてアーケードゲーム基板「NAOMI」で使われたメモリーカード。

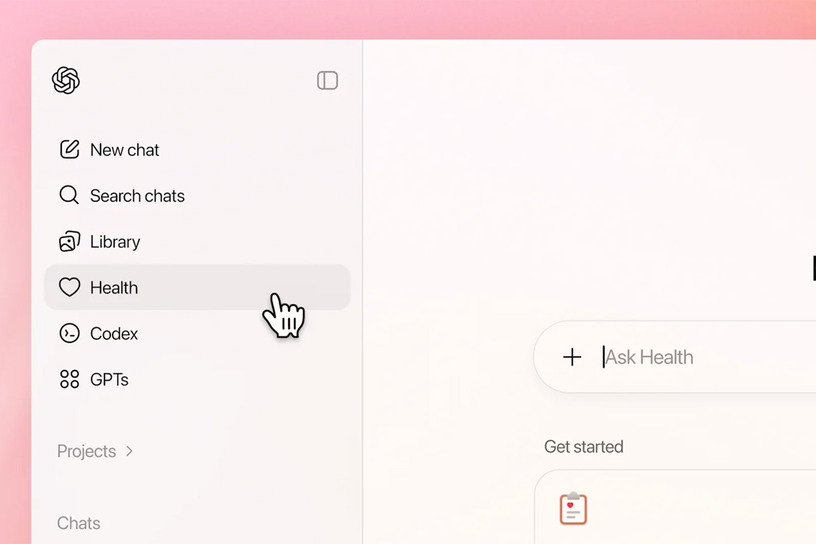

OpenAIは、Appleの「へルスケア」など、サードパーティのヘルス・ウェルネスアプリからユーザーの運動、睡眠、活動パターンなどの健康に関する情報を取り込み、ChatGPTを通じてユーザーに健康や医療関係のアドバイスをする「ChatGPTヘルスケア」機能をリリースしました。

Nothing Phone (3a) Liteがグローバルから少し遅れて、その分eSIMやらFeliCaを搭載して、さらに日本限定レッドモデルも用意して、日本上陸しましたとさ。めでたし、めでたし。

Qwen-Image-2512リリース!

Instagramの責任者アダム・モセリ氏は2026年元日のInstagramへの投稿で「いまやAI生成コンテンツが氾濫」しているため、近い将来には本物の写真や画像を電子透かしで識別するほうが現実的になると述べています。

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第126回)は、画像1枚を各レイヤーに自動分解するAIモデル「Qwen-Image-Layered」や、音声を分離するMeta開発のAIモデル「SAM Audio」を取り上げます。

1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する連載「生成AIウィークリー」から、特に興味深いAI技術や研究にスポットライトを当てる生成AIクローズアップ。今回は、主要な大規模言語モデル(LLM)同士をポケモン(ポケットモンスター)バトルで戦わせた総当たり戦の結果を示した論文「Large Language Models as Pokémon Battle Agents: Strategic Play and Content Generation」を取り上げます。

テスラ車のドアロックの解錠・施錠は、付属する一般的なキーフォブ(リモコンキー)のほか、Teslaモバイルアプリでもできます。ただ、最新バージョンのTeslaアプリの解析情報によると、テスラは近い将来、アップルの「Car Key」機能にも対応する可能性がある模様です。

「ミニチュアカード」(Miniature Card)は、PCカードスロットを搭載するのが難しい小型機器をターゲットとした汎用メモリーカード。1995年にインテルが開発し、1998年2月にPCMCIAによって規格化されました。

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第125回)は、中国AIユニコーン「StepFun」が開発したGUI自動操作AI「Step-GUI」や、画像から高品質な3Dモデルを生成するMicrosoft開発のAI「TRELLIS.2」を取り上げます。

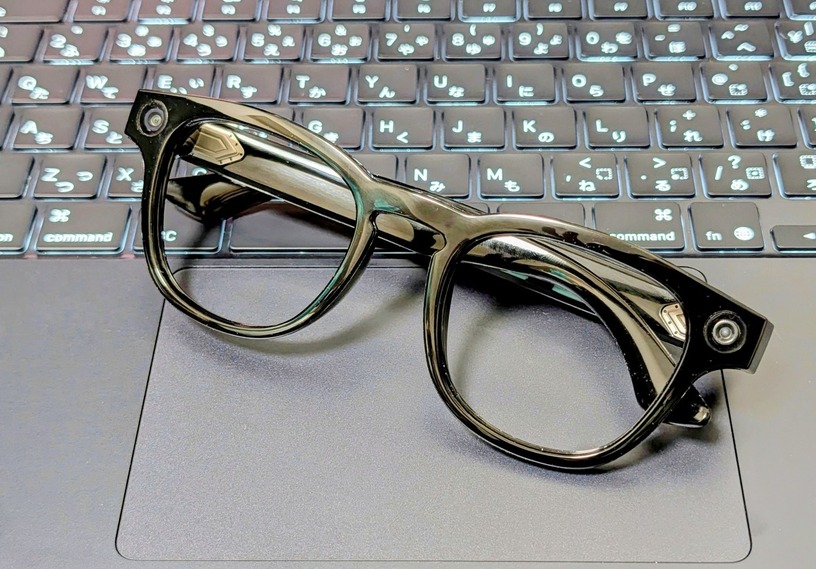

最近増えてきた「AIスマートグラス」製品、Lookteck AIスマートグラスの試用インプレッションをお伝えします。

1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する連載「生成AIウィークリー」から、特に興味深いAI技術や研究にスポットライトを当てる生成AIクローズアップ。今回は、Webコミック「Phantomarine」のBlueskyアカウントで投稿された一連のポストを取り上げます。

「ミニフロッピーディスク」は、5.25インチサイズのフロッピーディスク(以下、FD)。8インチのFDをベースに小型化されたもので、Shugart Associates社によって開発されたFDドライブ「SA400」で採用されたのが最初です。

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第124回)は、API経由でクローズド大規模言語モデル(LLM)にDoS攻撃できる手法「ThinkTrap」や、論文からコードを生成するAI「DeepCode」を取り上げます。

OpenAIは、ChatGPT内に利用可能なアプリを閲覧可能なアプリディレクトリーを公開しました。

12月15日、国土交通省航空局、全日本空輸(以下、ANA)、日本航空(以下、JAL)、豊田自動織機、AiROは、羽田空港および成田空港の制限区域内において、自動運転レベル4(特定条件下における完全無人運転)に対応したトーイングトラクターの実用化を開始したと発表しました。

Googleが、先日のGemini 3 Proに続き、主に一般ユーザーと開発者に向けとなるGemini 3 Flashをリリースしました。

毎月Googleさんに関連するよもやま話をお届けしているこの連載「Google Tales」も、今年最後の更新です。今回は激動の2025年の、GoogleのAIについて大まかに振り返ってみます。

Z-Image-Turboその後の動きについて。

アップルがトヨタ車向けにCar Key機能のサポート提供を準備中だと、MacRumorsなどが報じました。

高性能AIロボット掃除機 MOVA P50 Ultra 驚きの50%オフで販売中(専用クーポンあり)

1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する連載「生成AIウィークリー」から、特に興味深いAI技術や研究にスポットライトを当てる生成AIクローズアップ。今回は、AIエージェントとサイバーセキュリティの専門家を実際のネットワーク環境で比較した評価実験を行った論文を取り上げます。

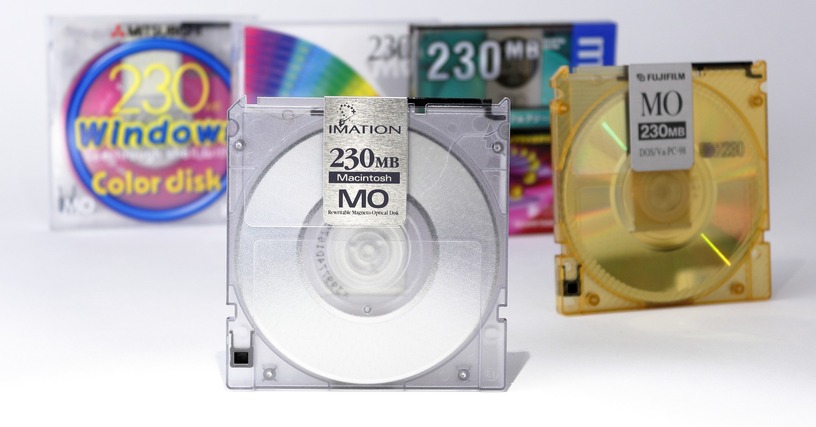

「3.5インチMOディスク(第2世代)」は、光と磁気を使って読み書きを行う光磁気ディスクのひとつ。128MBだった第1世代から容量が約2倍に拡張されたほか、多くのメーカーがドライブ製造へと参入することで価格が大きく下がり、MOが普及する足がかりとなりました。

OpenAIは、最新の生成AIモデル「GPT-5.2」を発表しました。このバージョンはサム・アルトマンCEOによる「Code Red宣言」で急遽開発の優先順位を変更し、ユーザー体験向上や「プロフェッショナルユース」で能力を発揮するようになっているとされます。

Googleは9月に予告していたiOS版ChromeブラウザーアプリへのGemini機能統合の展開を開始しました。

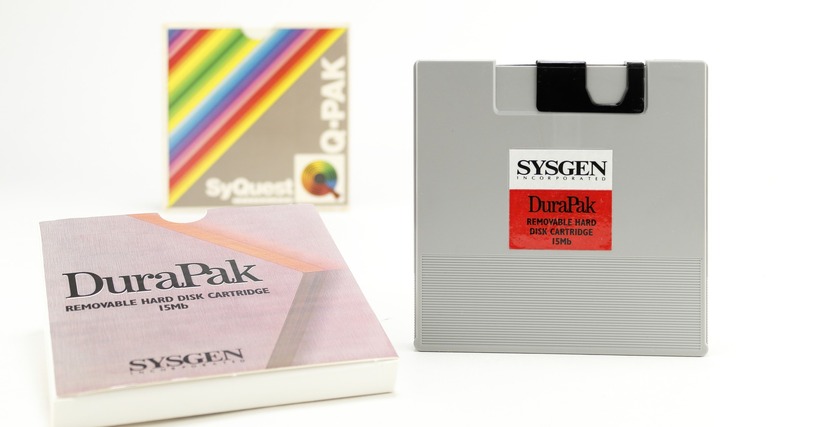

「DuraDisk」は、Sysgen社が販売していたリムーバブルHDD「DuraPak」用のカートリッジ。Sysgen社は、1980年代前半から1990年代にかけてストレージを扱っていた会社で、とくに、データバックアップ用となるテープデバイスに力を入れていました。

CD Project Red と VITUREが、ゲーム『Cyberpunk 2077』コラボのサングラス型ディスプレイ『VITURE Luma Cyber XR Glasses』を発表しました。

前回、2025年秋の陣Part1としてFLUX.2 [dev]をご紹介したが、直後の11月27日にリリースされたZ-Image-Turboをご紹介したい。