テスラCEOのイーロン・マスク氏は、自身が所有するX(Twitter)でテスラ・ロボタクシーを8月8日に発表すると述べました。マスク氏は以前よりロボットタクシーの計画について話しており、製品化されればテスラにとって新たな収益の柱になるかもしれません。

テクノエッジ編集部では、「TechnoEdge-Side」(テクノエッジ・サイド)を週1回のペースでお届けしています。その第50回放送を、本日(4月8日)正午(12時)に、YouTubeで行います。

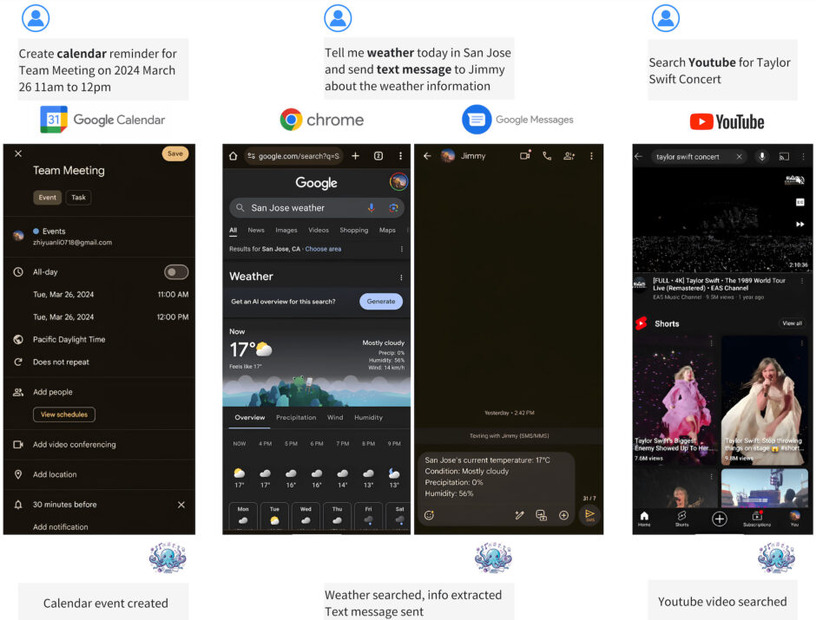

生成AIの重要論文5本を解説する連載。今回は、GPT-4越えで直接スマホ上で処理できるオンデバイス生成AI「Octopus v2」などを取り上げます。

Microsoft Copilot版SunoのV3化を記念して、書籍向けに執筆していたCopilot版Sunoの操作マニュアルを公開します。

アップルが、App Storeのアプリレビューガイドラインを更新し、これまで許可されていなかったレトロゲーム機のエミュレーターアプリの配信を認める文言を追加しました。

米アリゾナ州フェニックスで、Googleの自動運転車開発子会社Waymoの自動運転車がUber Eatsの配送を始めています。

Amazonが、レジなし店舗向け決済技術「Just Walk Out」の廃止を進めていることが報じられています。食料品店担当上級副社長のTony Hoggett氏がJust Walk Outの廃止について発言。

X(旧Twitter)は、2500人以上の認証済み(有料プランXプレミアムに加入している人)フォロワーを持つユーザーに無料で青い認証バッジの配布を開始しました。

テクノエッジ編集部では、人気のテック系ポッドキャスト「backspace.fm」の中に「TechnoEdge-Side」(テクノエッジ・サイド)というチャンネルを設け、週1回のペースでお届けしています。

米国のバイデン大統領のThreadsアカウントは、ThreadsやMastodon、MissKeyといった分散型SNSが相互連携して構成される「フェディバース(The fediverse)」と呼ばれるネットワークに参加しました。

シャオミ・ジャパンは東京 二子玉川にある蔦屋家電 1階の次世代型ショールーム「蔦屋家電+」にて、体験型ショールーム展示「Hello!! Nice to“mi”you」を4月7日(日)まで実施しています。日本でのポップアップイベント第二弾となる今回は果たしてどんな展示なのか、実際に訪問してみました。

Microsoftは4月1日(現地時間)、企業向けのMicrosoft 365およびOffice 365へのTeamsバンドルを廃止すると発表しました。

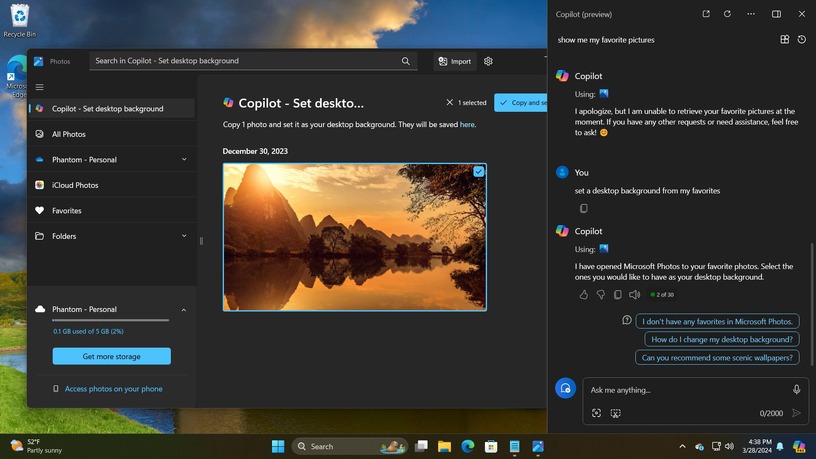

Windows 11の一部ユーザーが、標準アプリ「フォト(Photos)」に生成AI機能のCopilotが利用できるようになったと報告しています。

OpenAIは4月1日(現地時間)、チャットAI「ChatGPT」をサインアップ不要で利用可能になると発表しました。「AIの機能に興味のあるすべての人がAIにアクセスできるようにすることを目的として、段階的に展開しています」とのことです。

OpenAIは15秒ほどの短い音声を元に、本人そっくりで、感情を込めたリアルな音声を生成できるAIモデル「Voice Engine」を発表しました。元音声と生成音声のサンプルがいくつか公開されています。

自動車の買い替えは、PCやスマートフォンよりはるかに金額が大きく、正しい判断が必要となる。今回はそのためのノウハウを披露する。

音楽配信をするときには、必須ではないのですが、歌詞データを用意しておくと、配信サービスが用意した歌詞表示機能が使えるようになります。Apple MusicとSpotifyにはデバイス側で使えるボーカルオフ機能があるので、手軽にカラオケができるというわけです。簡単にできると思ったのですが……。

テクノエッジ編集部では、「TechnoEdge-Side」(テクノエッジ・サイド)を週1回のペースでお届けしています。その第48回放送を、本日(3月25日)正午(12時)に、YouTubeで行います。

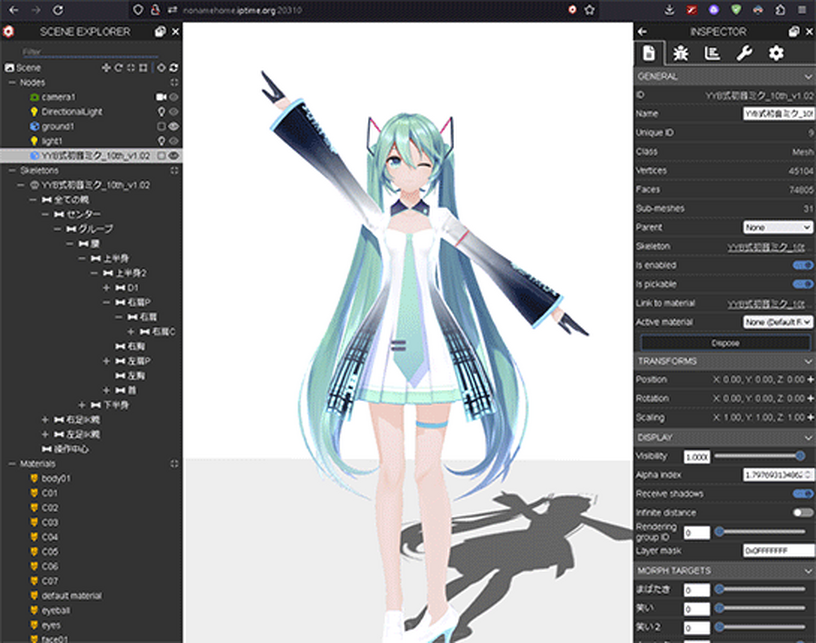

Webブラウザで3Dモデルを高速に描画する「Babylon.js 7.0」正式リリース。MMD(MikuMikuDance)やApple Vision Pro、WebXRなどをサポートし、よりリアルなレンダリングを実現する機能追加も行われた。

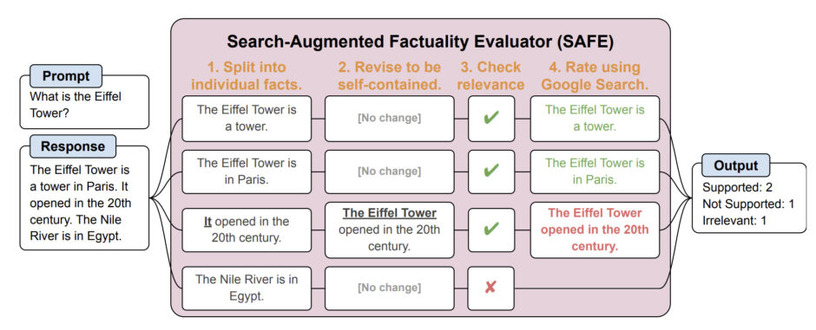

生成AIに関する重要論文5本を解説する連載。今週は、生成AIの回答を自動でGoogle検索し事実か確認するAI「SAFE」、自律型AIをコントロールするためのOS「AIOS」など。

出荷間近となったAIデバイス「Ai Pin」。日本ではソフトバンクが取り扱うことが発表され、注目を浴びています。いち早く米国で購入した著者が、購入前の各種手続きについて解説します。

マイクロソフトが、まもなくクラウドでなく、PCのローカル環境で実行できるCopilot AIをリリースする模様です。これは、台北で開催されたイベント「Intel AI Summit」における質疑応答でインテル幹部が述べたとのことです。

ComfyUIでControlNet(Canny/Depth/OpenPose)を使うには

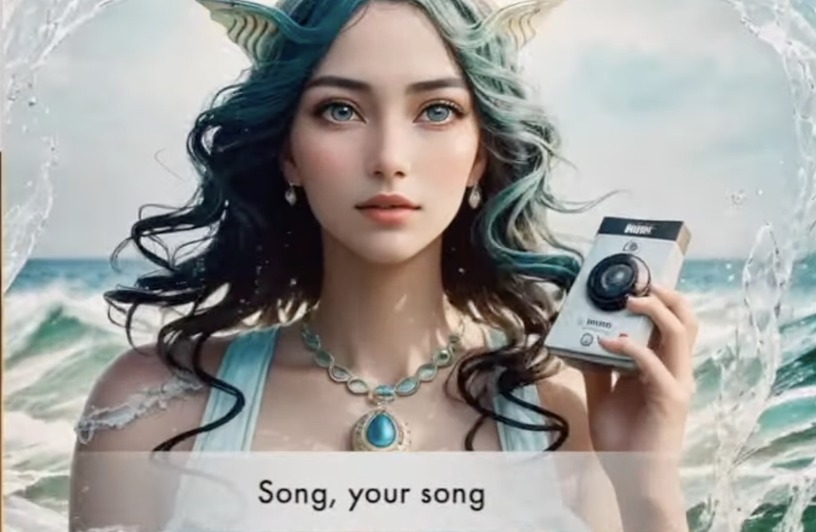

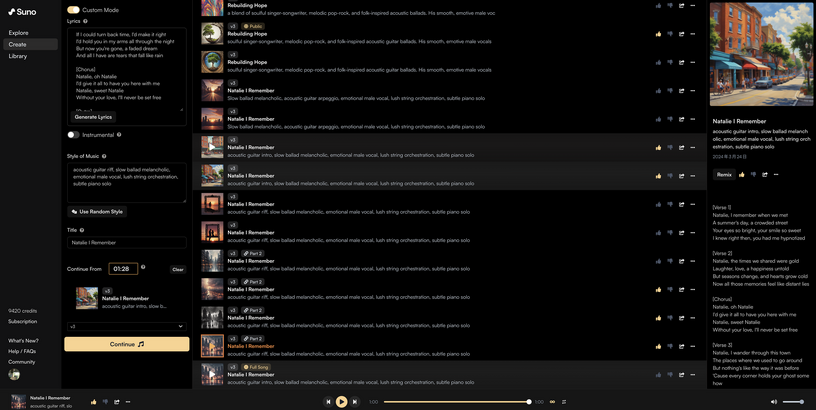

大規模言語モデル(LLM)でコンセプトを考えて、AI作曲サービスでボーカル入り楽曲を作り出す。そんなやり方で制作したコンセプトアルバムを音楽配信に載せるという話を、自ら音楽レーベルを主宰し、テクノロジー関連の執筆もこなしている山崎潤一郎さんに、数回にわたって執筆いただきます。

Adobeは春と秋に大きなイベントを開催する。秋は「Adobe MAX」。Adobeと言われて多くの人が思い出す、Photoshopなどのクリエイティブ・ツールのイベントだ。では春は? それが「Adobe Summit」。同社のもう1つの柱である、デジタルマーケティング関係のイベントだ。今年も同社の協力で、米・ラスベガスに取材に来ている。

Instagramは、ユーザーとその友人に共通する興味対象に関する投稿を集めたリールを生成し、二人で共有できる新しいリール機能「Blend」のテストを行っています。

テクノエッジ編集部では、人気のテック系ポッドキャスト「backspace.fm」の中に「TechnoEdge-Side」(テクノエッジ・サイド)というチャンネルを設け、週1回のペースでお届けしています。

Googleは次回の新機能追加アップデートPixel Feature Dropにて、Pixel 8にも「Gemini Nano」を提供すると発表しました。開発者向けオプションとしての形となります。

4月13日より、アジア有数のイノベーション&テクノロジー展示会『InnoEX』、世界の最新エレクトロニクス製品が一同に会する『香港エレクトロニクス・フェア(春)』が始まります。

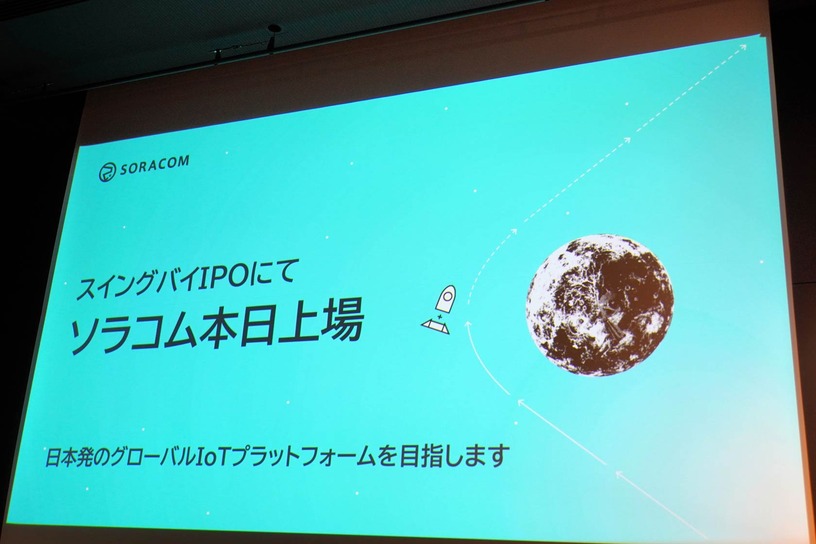

3月26日に、MVNOとしてIoT向けプラットフォームを手がけるソラコムが、東証グロース市場に上場しました。そのビジネスモデルや業績への評価は高く、本稿を執筆している28日も前場はストップ高に。870円だった公開価格に対し、28日の終値で1773円をつけており、すでに株価は2倍以上に上がっています。

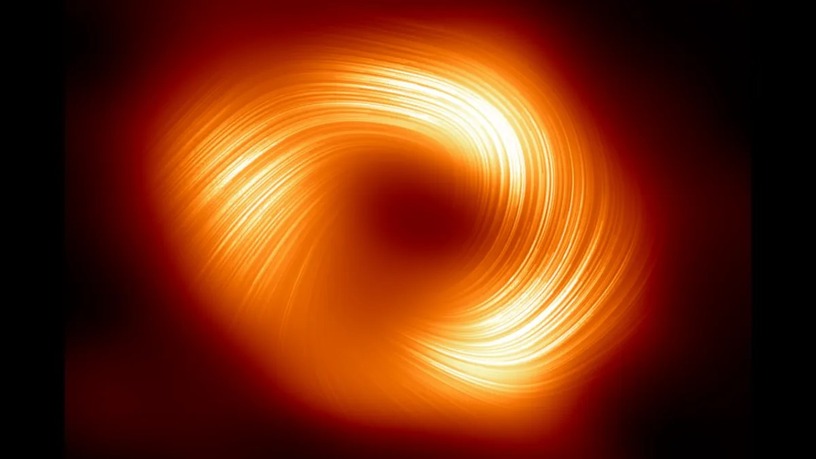

2年前、地球上にある電波望遠鏡を連携し、ひとつの電波望遠鏡として扱う「イベントホライズンテレスコープ(EHT)によって、天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホールSgr A*の姿が画像に捉えられました。

GitHubは、脆弱性のあるコードをAIボットが自動的に発見、修正したコードとその解説をプルリクエストしてくれる「code scanning autofix」(コードスキャン自動修正機能)を発表しました。

X(Twitter)のPremiumユーザーは今週、オーナーのイーロン・マスク氏が設立したAI企業xAIのチャットボット「Grok」を使えるようになります。

既存のカテゴリーの曲を巧みに作り上げるSuno V3。では、これまでにないような音楽をAIは作ることができるのでしょうか?

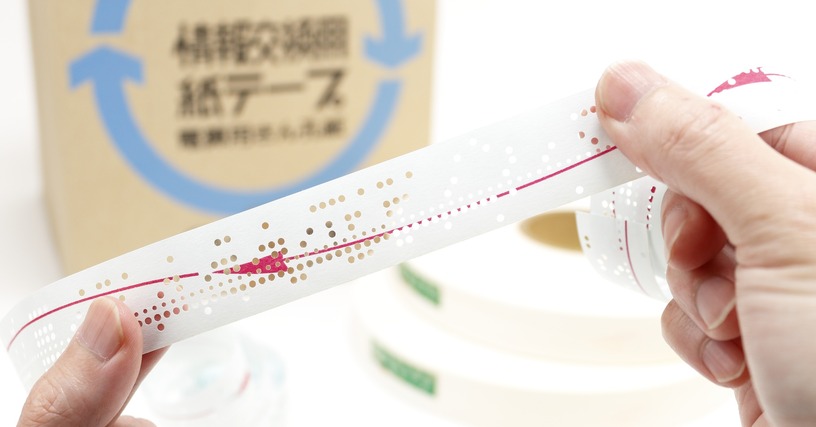

「紙テープ」は、さん孔テープ(鑽孔テープ。鑽孔は穴を空けること)とも呼ばれ、文字データなどを記録するメディアとして使われました。その名の通り紙でできていて、データの書き込みは物理的に穴を開けることで行ないます。

EUは、アップル、Meta、Alphabetが、デジタル市場法に違反した疑いで調査入りしました。

中国政府が、政府機関の使用するコンピュータにおけるインテルとAMDのCPUの使用を禁止する新しい規則の導入を開始しました。

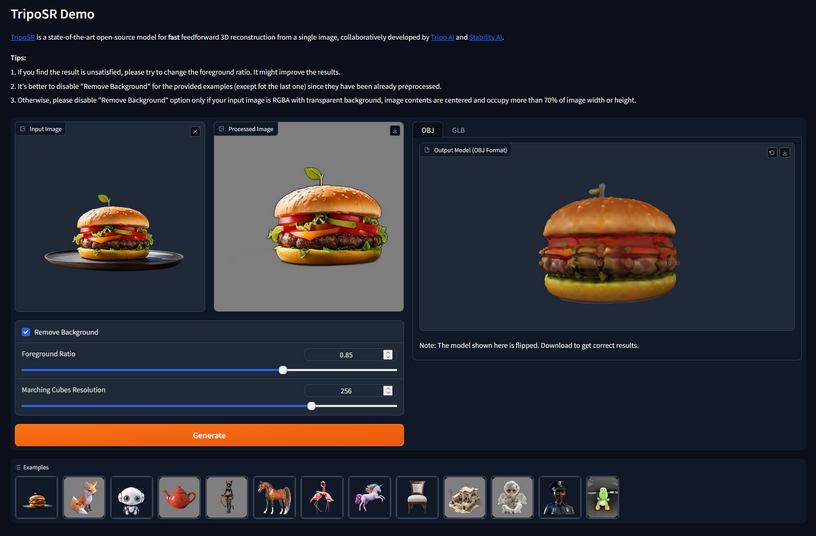

Stablity AIが、独自の3D生成サービスを提供してきたTripo AIと共同開発した「TripoSR」を紹介します。

テクノエッジ編集部では、「TechnoEdge-Side」(テクノエッジ・サイド)を週1回のペースでお届けしています。その第48回放送を、本日(3月25日)正午(12時)に、YouTubeで行います。

Suno V3を使って好みの曲を作っていくためのワークフローを確立した感じがするので、その一例をお見せしようと思います。

先週発表された生成AI分野で重要な論文の中から5本を解説します。動画生成AI「Sora」のオープンソース版「Open-Sora 1.0」、AI同士を掛け合わせて高品質なAIを自律的に生み出す手法など。

ComfyUI使ってみたいけど…。