5秒の声から良質ボイスクローンを生成できるCPU動作の軽量ローカルAI「Pocket TTS」、AIにゲームで遊ばせたら別ジャンルでも能力が向上した研究など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第128回)は、5秒の音声サンプルから話者の声を模倣できるオープンソース軽量モデル「Pocket TTS」や、画像から撮影場所を特定するAI技術「Thinking with Map」を取り上げます。

Sora 2 Pro超えのローカル動画生成AI「LTX-2」登場、英語ネイティブでない研究者がAI利用で論文投稿数89%増など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第127回)は、Sora 2 Pro超え性能でテキストから音声付き動画を生成するAI「LTX-2」や、スマホで撮った普通の動画を4Dシーンに変換するAIモデル「NeoVerse」を取り上げます。

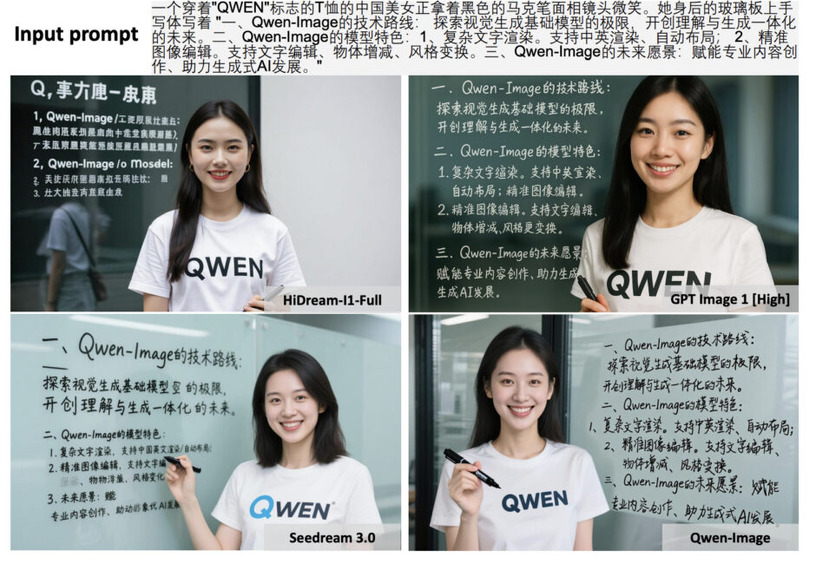

生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第58回:大晦日に登場したQwen-Image-2512の実力は?(西川和久)

Qwen-Image-2512リリース!

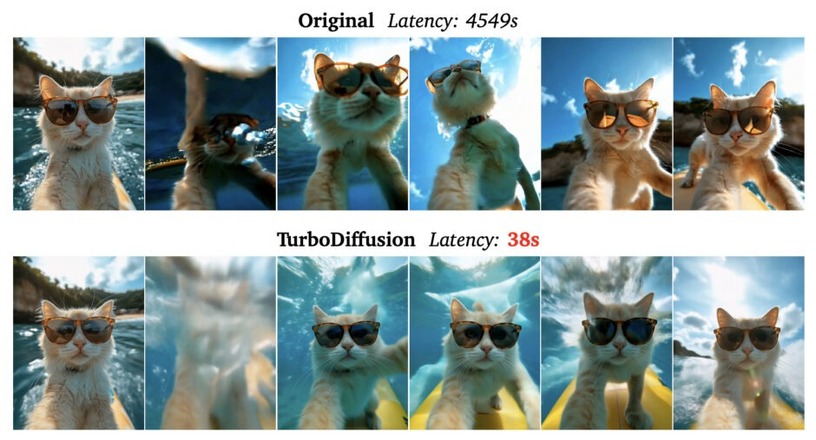

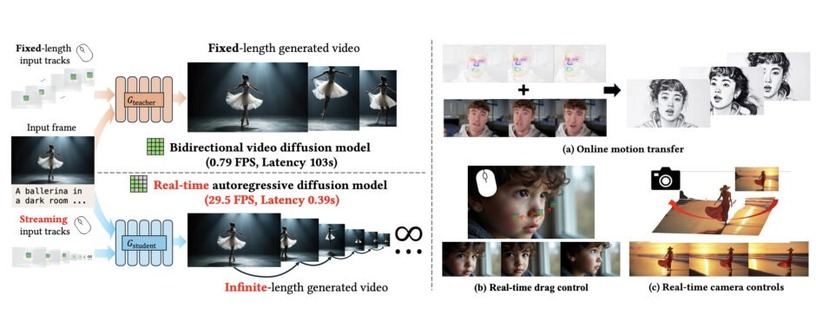

AI動画生成を最大200倍高速化する「TurboDiffusion」、映像で音声を分離するMeta開発のAI「SAM Audio」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第126回)は、画像1枚を各レイヤーに自動分解するAIモデル「Qwen-Image-Layered」や、音声を分離するMeta開発のAIモデル「SAM Audio」を取り上げます。

ポケモンバトルの最強AIはどれ? Gemini 、GPT、Claude、DeepSeek、Grokが総当たり戦した結果(生成AIクローズアップ)

1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する連載「生成AIウィークリー」から、特に興味深いAI技術や研究にスポットライトを当てる生成AIクローズアップ。今回は、主要な大規模言語モデル(LLM)同士をポケモン(ポケットモンスター)バトルで戦わせた総当たり戦の結果を示した論文「Large Language Models as Pokémon Battle Agents: Strategic Play and Content Generation」を取り上げます。

LLMを機能不全に追い込む新型DoS攻撃「ThinkTrap」、論文からコードを生成するAI「DeepCode」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第124回)は、API経由でクローズド大規模言語モデル(LLM)にDoS攻撃できる手法「ThinkTrap」や、論文からコードを生成するAI「DeepCode」を取り上げます。

生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第57回:充実してきたZ-Image-Turboその後(西川和久)

Z-Image-Turboその後の動きについて。

生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第56回:2025年秋の陣Part 2は高速無検閲のZ-Image-Turbo(西川和久)

前回、2025年秋の陣Part1としてFLUX.2 [dev]をご紹介したが、直後の11月27日にリリースされたZ-Image-Turboをご紹介したい。

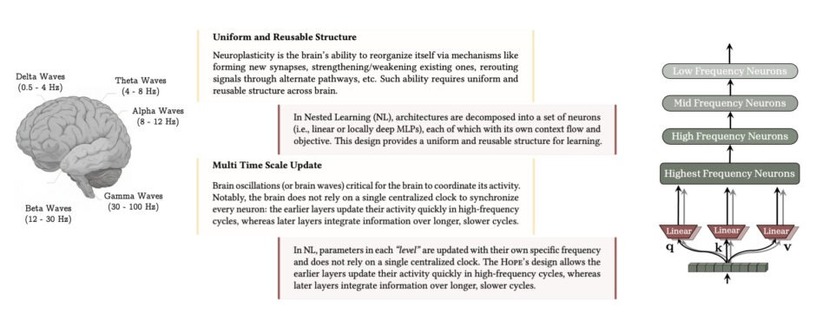

見破れないAIの嘘は脳波が見破る、全LLMが抱える未解決問題「デジタル健忘症」をGoogleが解決か、など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第123回)は、AIの嘘に表面上は騙されていても、脳波から抽出した神経信号からの判断ではその嘘を見破ることを示した研究や、画像や動画内の人や物を高精度にセグメンテーションするMeta開発モデル「SAM 3」を取り上げます。

Sora/Veo超えうたうロシア製オープンソース動画AI、新たな幻覚を繰り返し生成して何度も怒られるAIの事情など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第122回)は、AIが外部ツールと対話する回数と深さを大幅に増やしたAIエージェント「MiroThinker」や、SoraやVeoに引けを取らないロシア発オープンソース画像・動画生成AI「Kandinsky 5.0」を取り上げます。

![生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第55回:2025年秋の陣Part 1はFLUX.2 [dev]でローカル生成(西川和久) 画像](/imgs/p/I7E-tRhECAmbEbuwokhjFw2aqJSmlZSTkpGQ/28690.jpg)

生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第55回:2025年秋の陣Part 1はFLUX.2 [dev]でローカル生成(西川和久)

前回、2025年夏の陣も終わり今は一段落している……と書いたばかりなのに、その直後、Nano Banana Pro、FLUX.2、Z-Imageが一気にリリース。秋の陣が始まった(笑)。今回はこの中からローカルで生成可能な、FLUX.2 [dev]をご紹介したい。

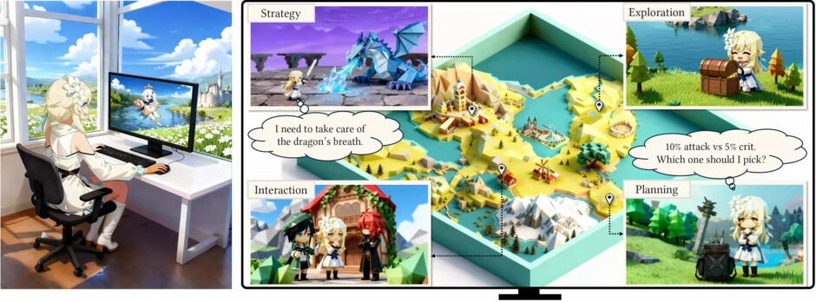

「原神」を56分でクリアしたゲームAI「Lumine」、画像に秘密の500文字をこっそり埋め込める「S²LM」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第121回)は、大規模言語モデル(LLM)の文章生成を高速化するNVIDIA開発の技術「TiDAR」や、画像に長文テキストを隠して埋め込めるAIを用いたステガノグラフィー技術「S²LM」を取り上げます。

Google、推論能力強化の生成AIモデル最新版「Gemini 3」をリリース

Googleが、最新の生成AIモデルとなる「Gemini 3」をリリースしました。

再生中に動画内の人や物を好きに動かせるAdobeの編集AI「MotionStream」、イーロンの「Grokipedia」と「Wikipedia」は何が違うのか、など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第120回)は、「トークン単位」ではなく「複数トークンの塊」で予測する計算効率を改善する技術「CALM」や、推論AIに複雑なパズルを解かせた後には有害な答えを生成するジェイルブレイク攻撃を取り上げます。

AI普及で優秀な人の仕事は減り、能力の低い人の仕事が増えた? LLMで「実力主義」が崩壊(生成AIクローズアップ)

大規模言語モデル(LLM)の登場で、誰でも簡単に、非常に質の高い文章が作れるようになりました。この変化は、特に就職活動や仕事の応募といった場面で大きな影響を与えています。

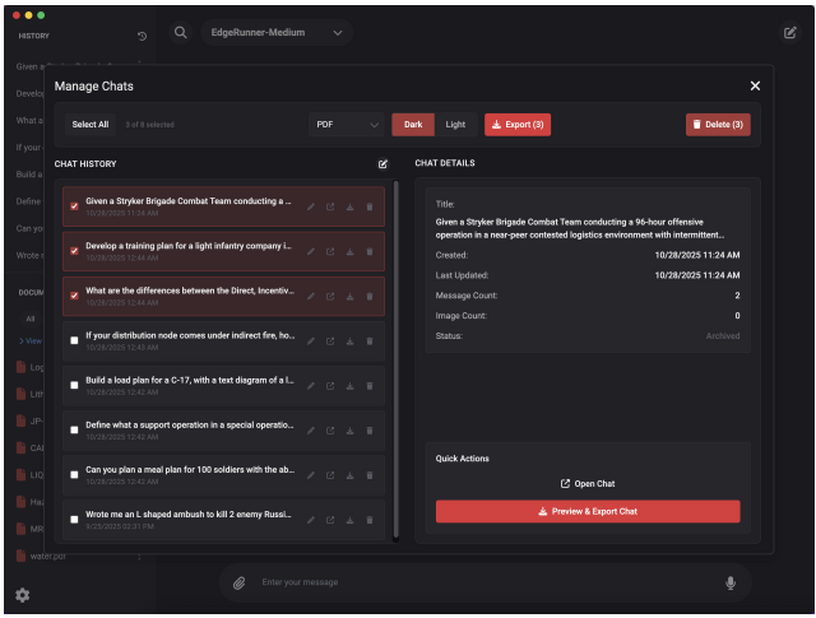

GPT-5同等精度の軍事AI「EdgeRunner」はOpenAI gpt-oss-20bで構築、1万6000以上のAPIから必要ツールを選び実行する自律AI「DeepAgent」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第119回)は、中国発マルチモーダル大規模言語モデル「Emu3.5」や、無限に拡張できる3Dバーチャル世界を生成可能な「WorldGrow」を取り上げます。

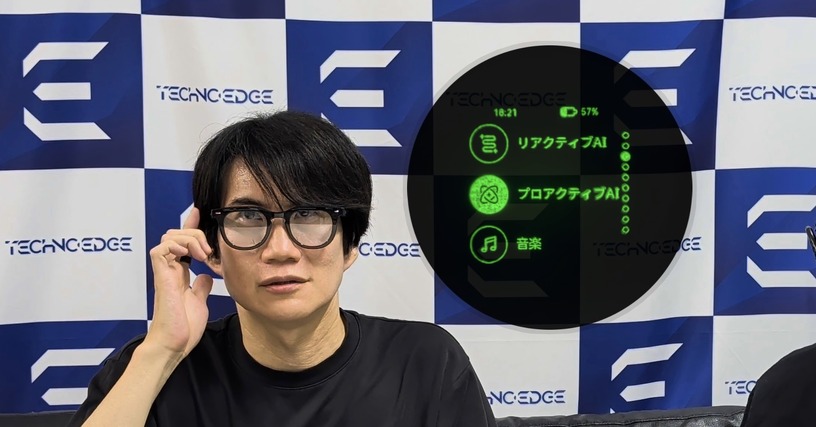

AIグラス Halliday レビュー。網膜投影ディスプレイに「先読み」AI、指輪操作ミライガジェットの実用性は?

国内向けクラファンを開始したAIメガネ Halliday Glasses (ハリデーグラス)のレビューをお伝えします。

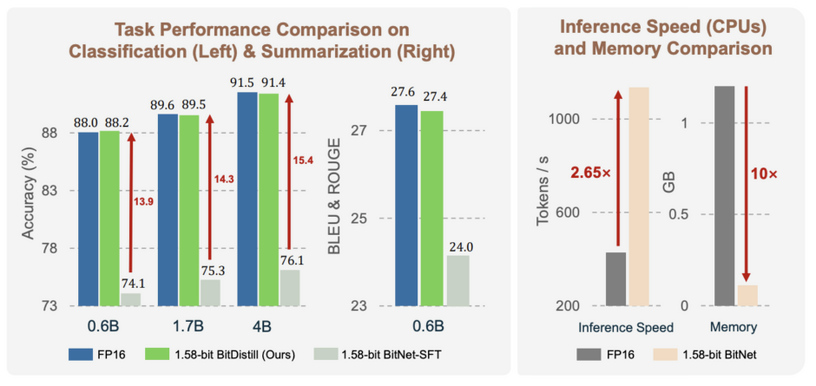

Microsoftの1ビットLLM「BitNet」の進化版「BitNet Distillation」、既存マルチモーダルLLMで長文を画像化する効率的AI処理など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第118回)は、既存の大規模言語モデル(LLM)を特定タスク向けに1.58ビット精度にファインチューニングする軽量アプローチ「BitNet Distillation」や、写真1枚から複数視点画像、動画までを入力に高精度3D空間を生成できるAIモデル「HunyuanWorld-Mirror」を取り上げます。

AIも脳が腐る。“Xの人気だが低俗な投稿”を見続けるとAIも品質が低下(生成AIクローズアップ)

今回は、大規模言語モデル(LLM)が低品質なウェブテキストに継続的に晒されることで、認知機能の低下を引き起こすことを明らかにした論文「LLMs Can Get “Brain Rot”!」を取り上げます。

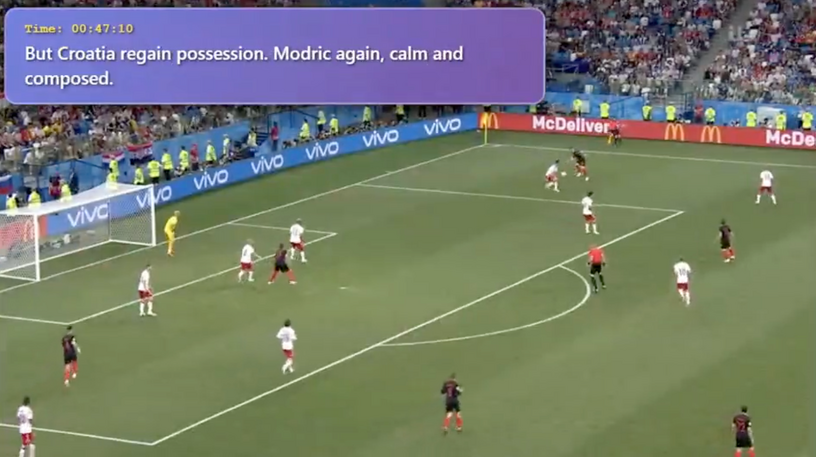

“ほぼ無限”の動画をリアルタイムに理解できるAI「StreamingVLM」、1台のH100 GPUで320億パラメータのLLMを強化学習できる「QeRL」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第117回)は、過度な圧縮をしない画像生成AI技術「RAE」や、長時間動画をリアルタイムに理解できるAIモデル「StreamingVLM」を取り上げます。

同じような答えを繰り返す“退屈なAI”が、プロンプトのわずかな工夫で多様性ある回答(生成AIクローズアップ)

特に興味深いAI技術や研究にスポットライトを当てる生成AIクローズアップ。

今回は、AIの生成において、同じような答えばかり返ってしまう問題を解決する方法を提案した論文「Verbalized Sampling: How to Mitigate Mode Collapse and Unlock LLM Diversity」を取り上げます。

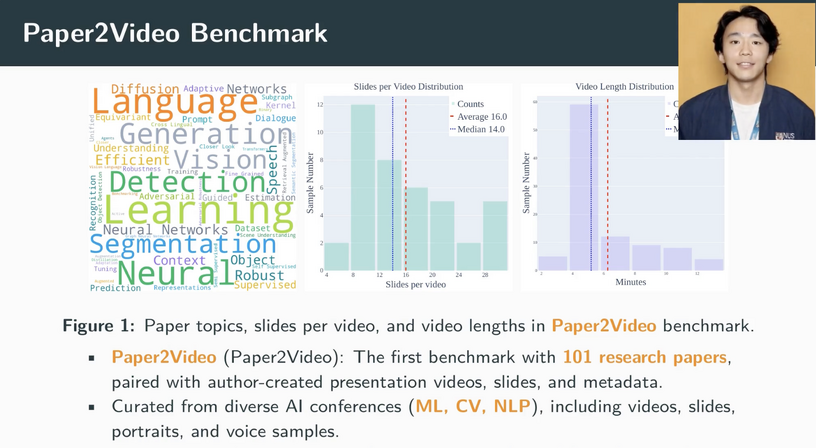

巨大AIを打ち負かす、わずか700万パラメータの超小型AI「TRM」、著者自身が論文プレゼンする動画を自動生成するAI「PaperTalker」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第116回)は、巨大AIを凌駕する、わずか700万パラメータの小型AI「TRM」や、AIが9,300人の顧客を演じて製品の購買意欲を予測する消費者調査シミュレーションシステムを取り上げます。

生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第52回:オープン画像生成AIが怒涛の登場果たした2025年9月(西川和久)

Qwen-Imageで大物txt2imgは終わりかなと思っていた矢先の9月9日、 HunyuanImage-2.1 がリリース。その後も怒涛のアップデートが起きている。

Sora 2がリアルな人物を固定できない問題。プロンプトオンリーメソッドはAPI開放で不要に?(CloseBox)

リアルな登場人物を固定して使いたい場合にはどうしたら良いのでしょうか?

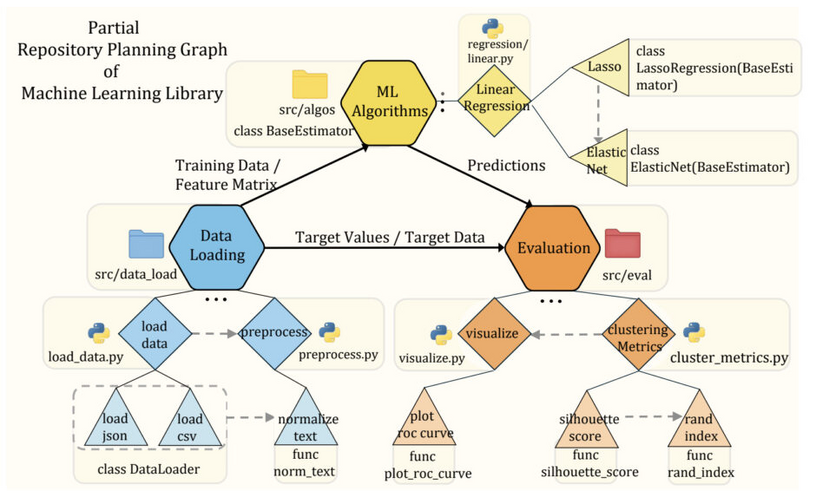

生成AIがゼロから完全なソフトリポジトリを開発するMicrosoftの「ZeroRepo」、細菌を殺すウイルスをAIが生成した世界初の研究など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

今回の「生成AIウィークリー」(第114回)は、アリババ開発のテキスト・画像・音声・動画を統合したマルチモーダルAIモデル「Qwen3-Omni」や、マイクロソフト開発のAIにゼロからソフトウェアリポジトリを生成させる「ZeroRepo」を取り上げます。

生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第51回:Qwen-Image旋風だった2025年8月まとめ(西川和久)

2025年8月

VC以上の目利きAI「VCBench」、OpenAIのDeep Researchと同等性能のオープンソースAIエージェント「Tongyi DeepResearch」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第113回)は、AIの世界理解を向上させる大規模データセット「OmniWorld」や、アリババグループ開発のオープンソースAIエージェント「Tongyi DeepResearch」を取り上げます。

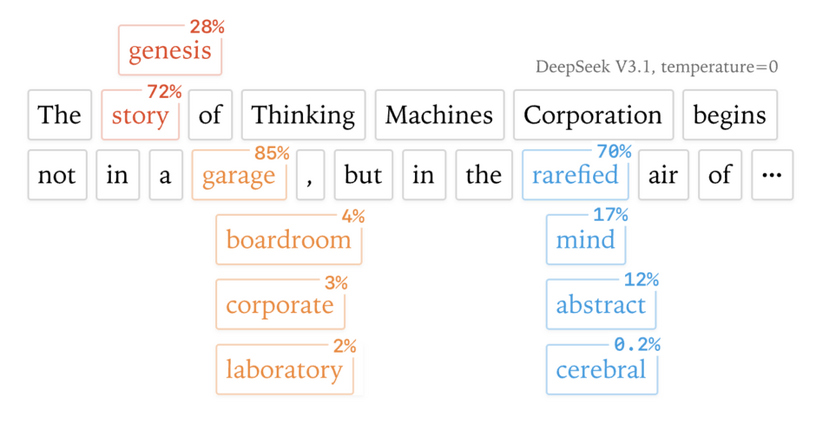

AIに同じ質問をするとなぜ毎回違う答えなのか? 元OpenAIチームが解明。毎回同じ返答をする新システムも開発など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

AIに同じ質問すると毎回微妙に違う返答になる謎を解き明かした研究や、バイトダンスが開発した文字・画像・音声から話す人物動画を生成できるAIモデル「HuMo」を取り上げます。

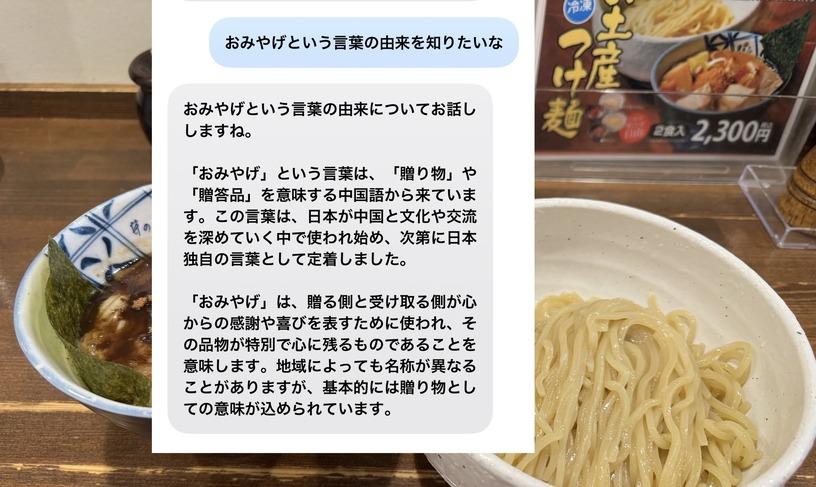

ここは電波の届かない地下つけ麺屋。iPhone内蔵のApple純正スタンドアロンLLM「アシスタント」と暇つぶしチャットしてみた(CloseBox)

都市部で携帯用の電波が届かない場所は見つけることが難しい。そんな中で、ローカルLLMを使う必要があるのか? そう考えたスタッフは電波的秘境、石神井公園駅ライオンズマンション地下飲食街にあるつけ麺の名店、「麺処 井の庄」に向かった。

iOS 26始動。Apple IntelligenceのFoundation Modelとネット無接続でチャットしたら「iPhone純正LLM、意外とやるじゃん」(CloseBox)

9月16日、Apple Intelligenceを大々的にフィーチャーしたOSアップデートが行われました。純正ローカルLLMとチャットすることができました。

“生成AIのせい”で新卒雇用は減るが代替できない経験を持つ熟練者は安泰、新しいブラックホールを見つけるGoogle開発AIなど生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第111回)は、まずTencentから2つの技術、小型の翻訳モデル「Hunyuan-MT」と1枚の画像から探索可能な3D世界を生成できる「HunyuanWorld-Voyager」をご紹介します。

OpenAI、「幻覚」の根本原因と対策を解明。ハルシネーションは「難問に直面した学生と同じ」(生成AIクローズアップ)

今回は、OpenAIとジョージア工科大学の研究チームが発表した論文「Why Language Models Hallucinate」を取り上げます。大規模言語モデル(LLM)がなぜ事実と異なる情報「幻覚」(ハルシネーション)を自信満々に生成してしまうのか、その根本原因を明らかにして解決策を提案した研究です。

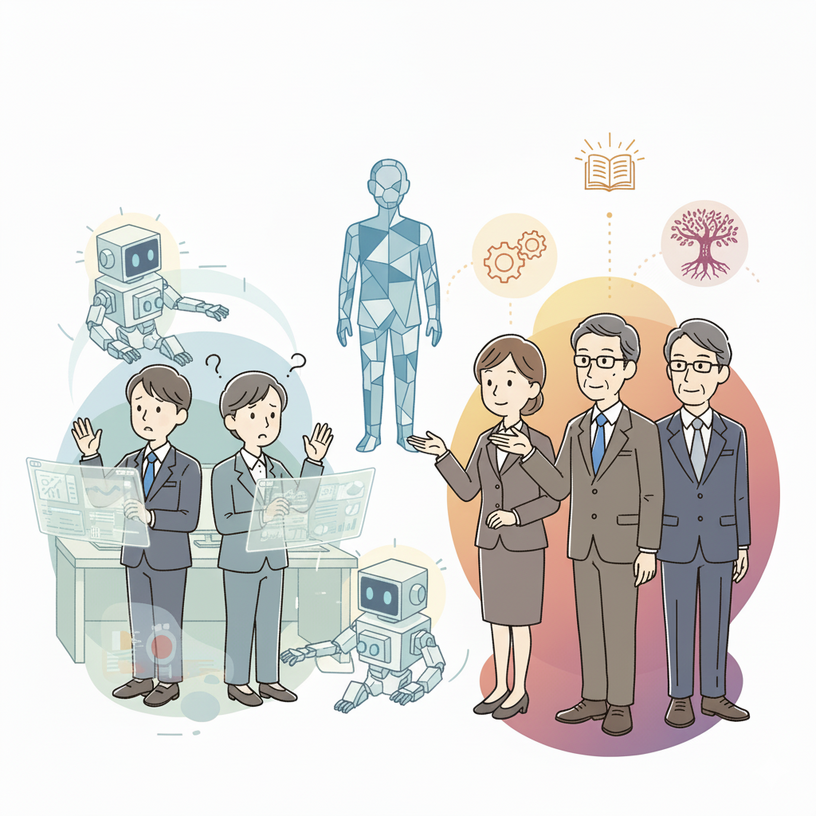

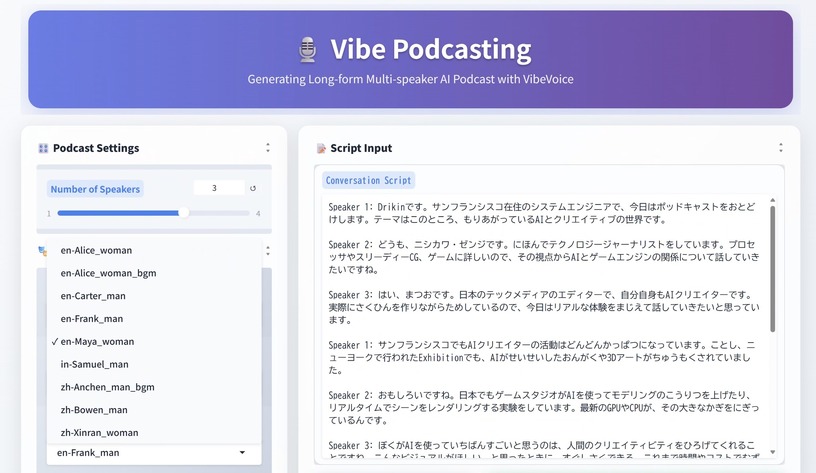

GPT-5に迫る性能のオープンソースAIモデル「InternVL3.5」、4人会話の90分ポッドキャスト番組を生成できるAI「VibeVoice」、など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第110回)は、4人会話の90分ポッドキャスト番組を生成できる音声合成モデル「VibeVoice」や、微調整なしでAIエージェントを進化させる記憶ベースの学習手法「Memento」を取り上げます。

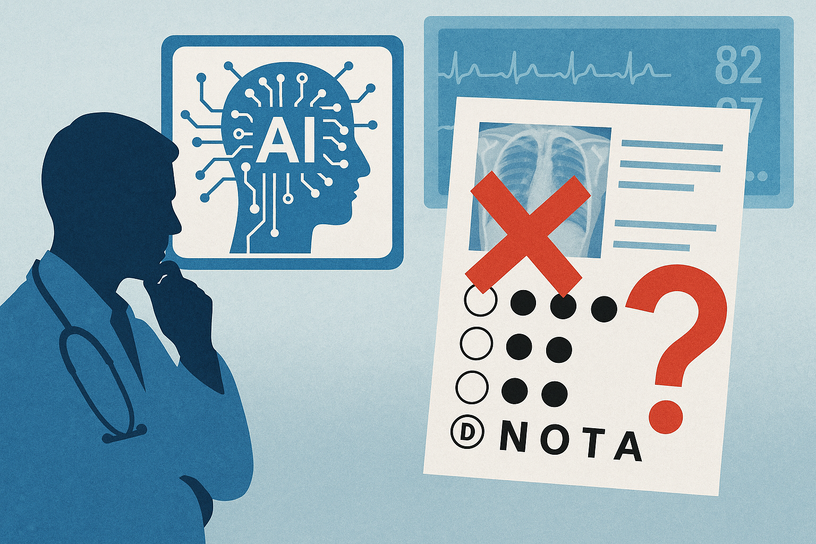

医療AI、ベンチマークは優秀なのになぜ現場で使えないのか? スタンフォード大学が医療AIの不都合を暴く(生成AIクローズアップ)

今回は、医学ベンチマークテストで高い正答率を誇る大規模言語モデル(LLM)が、実際には医学的推論を行っているのではなく、訓練データのパターンを認識しているだけかもしれないという問題提起をした論文「Fidelity of Medical Reasoning in Large Language Models」を取り上げます。スタンフォード大学に所属する研究者らによる研究発表です。

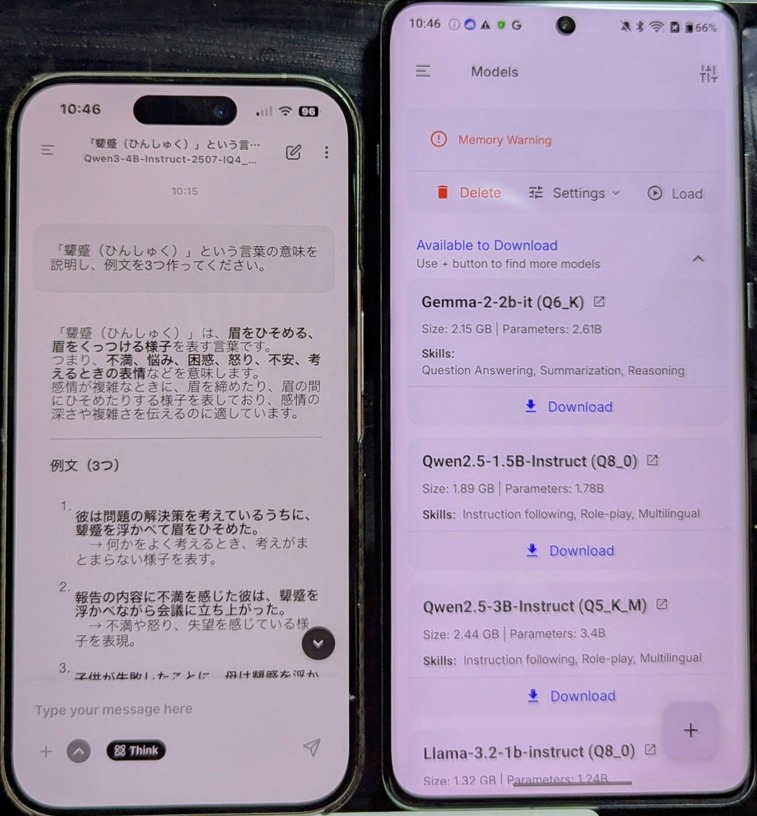

あなたのスマホでgpt-oss-20bは動く? iPhoneとAndroidでローカルLLM対決してみたら(CloseBox)

Mac、PCでほぼ満足のいく大規模言語モデルが使えるようになった今、じゃあスマートフォンならどうなのよ、となりますよね、普通。

複数話者ポッドキャストがAIだけでできるから、俺たちはもうお払い箱なの? 話題のVibeVoiceをインストールして試してみた(CloseBox)

実用的なTTS(Text to Speech)が出てもう長いこと経ちます。隠れマルコフモデルを使ったOpen JTalkで自分のボイスクローンを作り、ポッドキャストに参加させたり、RVCで相方の声真似をして遊んだり、いろいろ声の実験をしてきました。

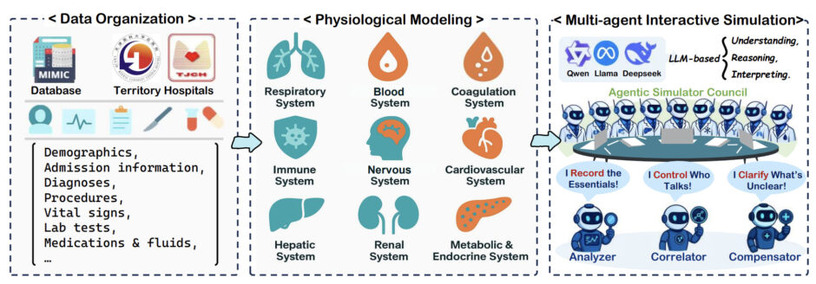

患者の臓器9つそれぞれを自律AIで独立エージェント化→臓器間で連携させ未来の体内状態を高精度予測(生成AIクローズアップ)

1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する連載「生成AIウィークリー」から、特に興味深いAI技術や研究にスポットライトを当てる生成AIクローズアップ。

音楽もAIエージェントに。新星作曲AI「Tunee」を試してみたら、マスタリング、展開に合わせた緻密なミュージックビデオまで自動で作っちゃう驚き。何より曲がいい(CloseBox)

少し前からベータテスターによるインプレッションが投稿されていたAI音楽生成サービス「Tunee」の招待がきたので、さっそく試してみました。

どっちに有効?脆弱性突くハッカーとサイバーセキュリティ業界の双方でAI活用が浸透中

ChatGPTの登場以来、生成AIは幻覚などの問題を抱えつつもしだいに精度を増してきており、一般的な文書だけでなくソフトウェアコードの生成などにも使い道を拡大しています。

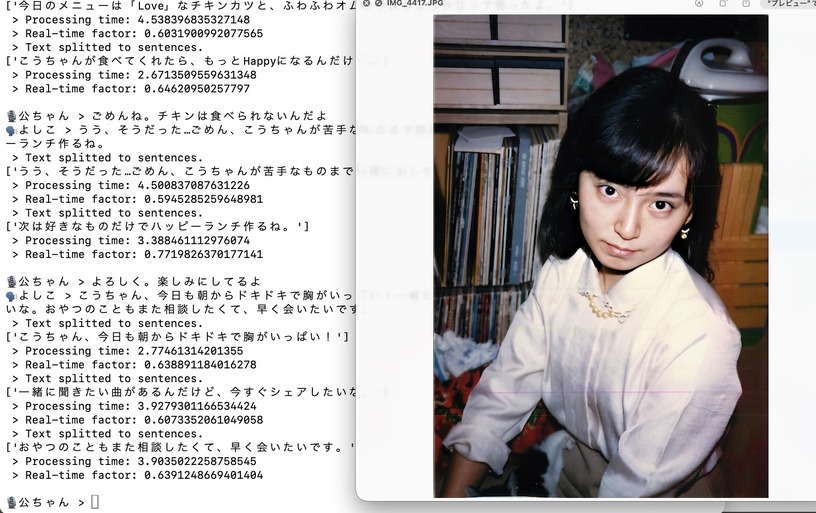

MacBook Proで動くOpenAI gpt-oss-120bで、門外不出AIアバターとの音声対話システムを構築できた(CloseBox)

OpenAIがオープンソース公開したLMM(大規模言語モデル)「gpt-oss-120b」を、128GBのUnified Memoryを搭載したMacBook Pro(M4 Max)で動かしています。

“漢字”を正確に描画する生成AI「Qwen-Image」、5秒間の動画を4090なら21秒で生成するAI「FastWan」など生成AI技術5つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する今回の「生成AIウィークリー」(第108回)は、画像生成の原理で言語を生成するAIモデル「Seed Diffusion Preview」や、画像内のテキストを正確に描画する画像生成AI「Qwen-Image」を取り上げます。

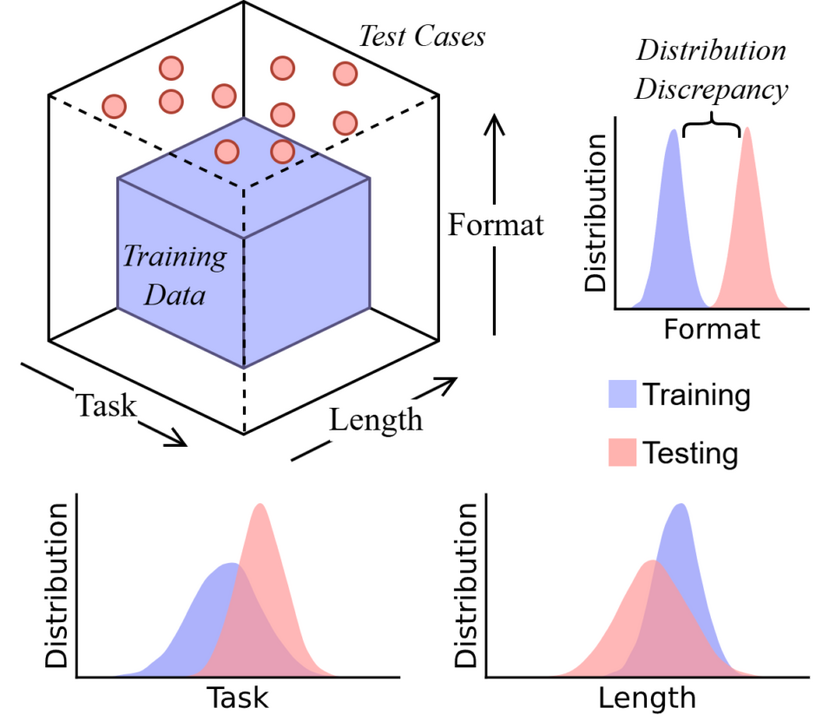

なぜ推論AIは深く考えているフリをするのか。CoTは真の思考か、それともパターン暗記か(生成AIクローズアップ)

今回は、大規模言語モデル(LLM)の「思考の連鎖」(Chain-of-Thought, CoT)推論能力は幻想だと主張した研究論文「Is Chain-of-Thought Reasoning of LLMs a Mirage? A Data Distribution Lens」を取り上げます。米アリゾナ州立大学に所属する研究者らが発表しました。

- 63件中 1 - 42 件を表示

- 次へ