Valve が新しいSteamハードウェアを3製品同時に発表しました。

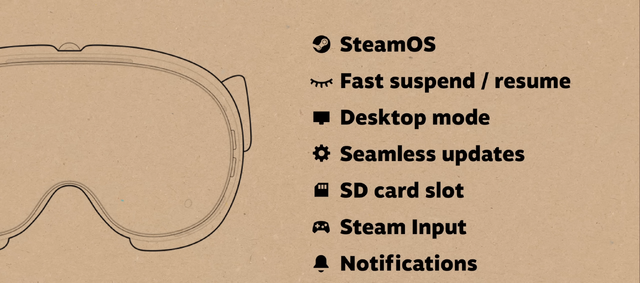

新製品はコンパクトなキューブ状ゲーミングデスクトップPCの新Steam Machine、 背面静電容量センサなど機能を満載した新Steam Controller、そして単体動作とストリーミングに両対応する次世代のVRヘッドセット Steam Frame。

それぞれに注目点があり、既存のSteam Deckを含めSteamOSを軸に全体が連携してValveの戦略を推し進める製品群です。なかでもVRヘッドセットのSteam Frame は、単体動作とストリーミング、VRゲーム用途と非VRゲーム用途のハイブリッドを狙う製品。

6年前のValve Indexとは仕様も設計思想も大きく変わっており、基本仕様は似ているMeta Quest 3との違いを見ることで、Steamエコシステム全体のなかでValveがVRデバイスをどう位置づけているのか、単なるValve版Questではないことがよく伝わる製品となっています。

Quest 3を上回る性能と倍のRAM

VRヘッドセットとしての基本、ディスプレイについてはMeta Quest 3とかなり似ています。片目2160 x 2160解像度の高速応答液晶、リフレッシュレート72Hz~144Hz(実験的)、薄さと歪みの少なさが特徴のパンケーキレンズ、視界の広さを示すFOV(視野角)は最大110など。

プロセッサはハイエンドスマホ用のSnapdragon 8 Gen 3。RAMは16GB LPDDR5X。Quest 3のSnapdragon XR2 Gen 2よりも基本性能が高く、RAMに至っては倍を載せていることになります。

視線追跡でFoveatedレンダリング/ストリーミング対応

Quest 3と大きく異なるのは、内側にアイトラッキングカメラを搭載してFoveatedレンダリングに対応すること、外向きカメラは主にトラッキング用のモノクロ4つのみで、現実と仮想を重ねて表示するAR的な使い方は志向しないこと。

ヘッドセットを着けたままカメラ経由で外が見えるパススルーにも対応しますが、いちいち外さずにちょっとした用が足せる程度のモノクロ映像です。

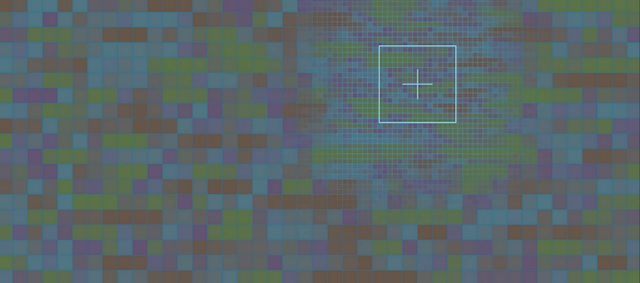

アイトラッキングは、アバターの目線に反映してコミュニケーションを助ける、視線で選択するUIといった使い方もある技術ですが、Steam Frameは「中心窩レンダリング / ストリーミング」ができることに大きな意義があります。

中心窩レンダリング(Foveated Rendering)とは、アイトラッキングを使いユーザーが注視する部分だけ高精細で、周辺視野は粗く描画することで処理を軽くし、画質を向上させる技術。

ユーザーの知覚上は高画質のまま処理を軽減できるため、同じGPUでもグラフィック品質を大きく向上させたり、バッテリー駆動時間を延長できるのが利点です。

片目4K相当の高精細が特徴 Apple Vision Proや、PS5でハイエンドPC VRに迫る描画が話題になったPS VR2も採用しており、スクリーンショットを撮影して初めて、注視点以外は粗いモザイク状だったと気づいて驚きます。

Steam Frameでは、同じ原理を応用した「中心窩ストリーミング」も導入。こちらはPCからゲーム等をストリーミングする際、アイトラッキングデータをホスト側に送り、必要な部分だけをストリーミングすることで通信量を減らし、高画質や安定した通信、高いフレームレートなどを実現します。

Wi-Fi 7でストリーミング最適化、5GHz と6GHz同時のデュアルバンド無線

Steam Frameの大きな特徴のひとつは、ゲーミングPCと連携する「ストリーミングファースト」設計で、ユーザーのネットワーク環境にかかわらず低遅延接続できるワイヤレスアダプタを同梱すること。

処理が重いゲームはゲーミングPCで動かし、映像として無線で送信するストリーミングの仕組みはMeta Quest など他社のVRヘッドセットも導入しています。しかし「VRでは視界全体を高フレームレートで転送するために広帯域が必要」であること、Wi-Fiなど無線環境はユーザーによって千差万別で、PC性能以上に「Wi-Fiルータの性能や対応規格、置き場所、住環境で大きく左右される」という難しさがありました。

Steam Frameは前述のFoveated Streamingでデータ量を減らすことで前者を、既存のWi-Fi環境とは独立したWi-Fi 6E (6GHz)ワイヤレスアダプタでヘッドセットと直接通信することで後者を解決します。

非VRゲームも対応、コントローラは十字キーやL2R2、右にABXY配置

ストリーミングファーストと並ぶ特徴は、VRゲームだけでなく従来の非VRゲームもシームレスにサポートすること。

Steam VR対応のVRゲームに加えて、従来のSteamゲームも、好きな場所に好きなサイズで仮想画面を浮かべられるプライベートなスクリーンで遊べる趣向です。

従来型の平面ゲームをVR空間内の仮想スクリーンで遊ぶ用途はMeta Questも強くアピールしており、ワイヤレスのPC接続やXbox接続、Xboxクラウドゲーミング、あるいはUSB-Cポートの有線映像入力など対応を強化してきました。

しかし問題は、QuestコントローラはVRのデファクトスタンダードといえるボタン配置ではあるものの、従来型ゲームのすべてに対応するにはボタンが足りないこと。

具体的には、左右にアナログスティックがあっても十字キーがなく、通常の親指ボタンはABとXYで左右に分割、中指で「掴む」ボタンがあるかわりに人差し指のトリガーはひとつしかないなど。

対するSteam Frameコントローラは、左に十字キー(Dバッド)、右側にABXY、トリガーはバンパーを加えたL1/L2とR1/R2。Xboxコントローラなど、Steamで使われる一般的な非VRゲームコントローラと互換性があります。

非VRに寄せただけではなく、各ボタンやトリガーを押し込まなくても、指を置いているかを検出できる静電容量式フィンガートラッキングもしっかり搭載します。

コントローラの動きのトラッキングは、本体側のモノクロ4カメラと、コントローラ内蔵のモーションセンサ(IMU、慣性センサ)を併用する方式。低照度用のIR LEDイルミネーターを搭載しており、暗い部屋でもトラッキングや暗視ゴーグル的なパススルーができます。

VR・非VRどちらも単体動作、FEXでx86ゲーム対応。Androidも互換

ストリーミングファーストで設計したSteam Frameですが、Quest 3より高性能なSnapdragon 8 Gen 3プロセッサを搭載したスタンドアロン方式のVRヘッドセットとしても機能します。

SnapdragonはARMプロセッサで、Steam Deckや一般的なWindows PCが採用するx86 / X86-64とは根本的なアーキテクチャが違い、そのままで同じゲームやアプリは動きません。

しかしSteam Frameはx86-64向けのコードを変換するFEXの活用により、モバイル向け(ARM版)が出ていないゲームでも、エミュレーションで動かせる仕組み。

最初からSnapdragonて動くネイティブなコードよりはオーバーヘッドが発生しますが、これも比較的高性能なプロセッサを載せている理由の一つです。

もちろん絶対的な性能はゲーミングPCには及ばず、どのゲームでも快適に動くわけではありませんが、ValveではSteam Deckのような互換性確認プログラムを用意し、「Steam Frameで快適に遊べます」がストア等で分かりやすくする予定。

Snapdragonなので、AndroidのAPK(実行ファイル)はエミュレーションなしで実行可能。OSはSteamOS 3 (Arch Linuxベース)ですが、オープンソース版AndroidベースのMeta Horizon OSと同じ形式のファイルが動かせるため、すでにQuest版ゲームを提供している開発者は比較的少ない手間で、Steam Frameネイティブ版を配信できることになります。

デスクトップ環境はKDE Plasma。Steam Deck同様、ゲーム専用機ではなく一般的なアプリも動くPCでもあります。

ハードウェアは拡張性が高いモジュラー設計。後頭部配置バッテリー

ディスプレイの仕様こそQuest 3に近いものの、Steam Frameはハードウェア設計でも見るべき点があります。

まずヘッドストラップは、目の周囲に本体を押し付け後頭部で留める一般的な形式ながら、ディスプレイとプロセッサを含む本体部分(コアモジュール)を分離でき、別のストラップ等に交換できる仕組み。

付属のヘッドストラップは後頭部にバッテリー、ストラップにスピーカーを内蔵しますが、「コアモジュール」を簡単に着脱可能にすることで、サードパーティ製を含め、まったく違った形式のストラップなりバンド、スタンド等々と組み合わせできることを想定しています。

さらにコアモジュール(本体)前面には、デュアル高速カメラインターフェース(MIPI)と、汎用のPCIe 4の拡張ポートを搭載。たとえばAR用途に高性能なRGBカメラを追加する、目線だけでなく口元の表情を検出するフェイストラッキング用カメラセンサを追加するなど。

ストレージの拡張には、microSDスロットも搭載します(残念ながら非microSD Express)。同じSteamOSを搭載する Steam Deck や、デスクトップPCの Steam MachineでゲームをインストールしていたSDをSteam Frameに挿せばそのままゲームが遊べます。

重量はコアモジュールとストラップが合体した状態で440g。コアモジュールのみなら185g。

発売は2026年早期、価格は未発表。国内ではSteam Deck同様KOMODO扱い。

画質そのものを求める場合、Pimaxなど高額なハイエンドPC VRヘッドセットには及びませんが、Steam Frame はストリーミングファースト設計や付属6GHz Wi-Fiアダプタなど、従来の SteamVRゲームを快適に遊ぶことを追求する一方で、単体でもシンプルにQuest 3より性能が高くRAMが多く、従来型ゲームにも親和性が高いコントローラ、本体の拡張性など、非常に野心的な仕様。

SteamでPCゲームはするけれどVRヘッドセットは持っていない、VRゲームは(あまり)しないといったゲーマーも多いなかで、非VRのSteamゲームを遊ぶ快適な環境としても提案することで、テレビに接続するSteam Machine、手持ちでどこでも遊べるSteam Deckと並んで、あらゆるゲーム環境をSteamOSで制覇するValveの野望がうかがえる製品です。

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] ねんどろいど 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル ノンスケール プラスチック製 塗装済み可動フィギュア image](https://m.media-amazon.com/images/I/41CS06NFO8L._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] 葬送のフリーレン フリーレン~黄昏色の魔法~ 1/7スケール プラスチック製 塗装済み完成品 再販 image](https://m.media-amazon.com/images/I/415VH6j+nvL._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- ホシノ・ルリ 1/7スケール プラスチック製 塗装済み完成品 image](https://m.media-amazon.com/images/I/418NH5RHA5L._SL160_.jpg)

![マックスファクトリー[Max Factory] ねんどろいどもあ 東方Project ゆっくりしていってね!!! ノンスケール プラスチック製 塗装済みフィギュア image](https://m.media-amazon.com/images/I/41PPbgmtMTL._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] ねんどろいど ペルソナ3 ペルソナ3主人公 ノンスケール プラスチック製 塗装済み可動フィギュア 再販 image](https://m.media-amazon.com/images/I/41LNiPR5j9L._SL160_.jpg)