2025年は携帯型ゲーミングPCの新製品が大豊作だ。

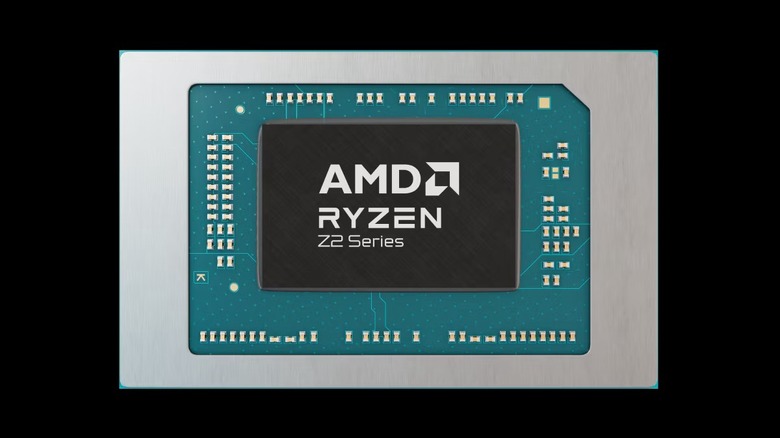

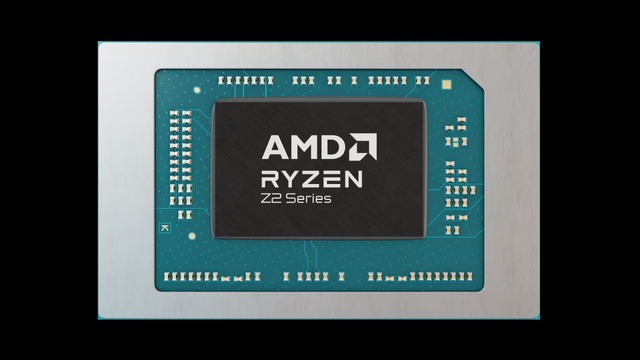

Lenovoの「Legion Go 2」、Asusの「ROG Xbox Ally X」、MSIの「Claw-A8」などが大手メーカー製といったところだが、そして、これらの製品群に共通しているのがメインプロセッサとして、AMDのRyzen Z2シリーズを採用している点だ。

実は、このRyzen Z2シリーズは、PS5シリーズや、Xbox Series X|Sのメインプロセッサの親戚に相当する存在だといえる。

PS5もXbox Series X|SもAMDのZen系CPU、RDNA系GPUを統合したAPUをメインプロセッサ(SoC)に採用している。これらの家庭用ゲーム機のAPUの基本アーキテクチャ部分において、Ryzen Z1/Z2シリーズとの共通点を挙げれば数知れない。

真実かどうかはわからないが、噂だけが先行している、PSブランドやXboxブランドの携帯型次世代ゲーム機も、もし本当に出るとすれば、Ryzen Z2シリーズそのものではないにせよ、その血筋を受け継いだ近親者になることは確実だ。

今回は、昨今、急に注目を集めるようになったRyzen Z2シリーズについて見ていくことにしたい。

携帯型ゲーミングPC向けAPUにAMDはなぜ注力するの?

携帯型ゲーミングPC自体は、2016年頃から静かに立ち上がった。最初期は、ゲームコントローラ一体型成形した外装だけが独自デザインで、それこそ中身的には、省電力タイプのGPU統合型CPU(いわゆるAPU)を採用した、普通の薄型ノートPCそのものであった。

APUとは、CPUとGPU、その他のコンピュータに必要なロジックを同一チップに全て集約したプロセッサ。SoC(System On a Chip)と呼ぶ方が一般的なのだが、AMDが,2011年頃、APU(Accelerated Processing Unit)と呼ぶブランディングを展開。翌2012年頃には、当時の最新ゲーム機のPS4やXbox Oneが採用するSoCが「AMD製のAPUである」という噂の形でゲーム業界に広まり、APUという呼び方は、一定層に定着した。

▲2013年発表のAPU。開発コードネーム「Temash」「Kabini」のパッケージイメージ写真

といっても、当時の汎用APUは、ゲーム実行には要となるGPUの性能は高いとは言えなかった。しかし、結果的に噂通りにPS4やXbox Oneといったゲーム機にAMDのAPUが採用されてAPUのブランド力が高まると、AMDは、一般用途のCPUにも、比較的高性能なRadeon GPUを搭載する傾向が強まっていく。

▲PS4

少なくとも同時期のIntelの薄型ノートPC向けAPUと比べると、AMDのAPUの方が相対的にはGPU性能が圧倒的に高かったこともあり、AMD製APUを搭載した携帯型ゲーミングPC製品の数は徐々に増えていくこととなる。

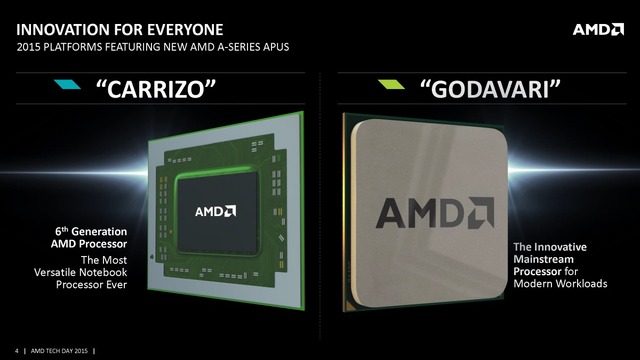

▲2015年発表のAPU。開発コードネーム「Carrizo」「Godavari」(またはKaveri Refresh)。当時のデスクトップPC向けAPUのGPUは理論性能値が既に約1TFLOPSに到達していた

2020年になる頃には低電力ノートPC向けAPUの「Ryzen U」シリーズのGPU性能までもが軒並み1TFLOPSを超え、任天堂Switchの3倍近い性能に到達するものまでもが登場。この流れのままブームは静かに盛り上がり続け、2022年、この製品分野に、大手ゲームプラットフォーム「Steam」を運営するValveが携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」で参入。

Steam DeckのメインプロセッサのAPUはAMDと共同開発した専用品(開発コードネームVan Gogh)を採用。CPUはZen2世代の4コア8スレッド、GPUはRDNA2世代Radeonで1.6TFLOPSに到達していた。PS4が1.84TFLOPSなので、当時としてはグラフィックス性能は相応に優秀だと判断された。

人気を博したSteam Deckだったが、そのOSがUNIXベースの「SteamOS」という独自OSだった。

SteamOSでは、Windows環境下のDirectXとの互換をソフトウェア的に実現する抽象化レイヤー「PROTON」を搭載しており、事実上、Windows PCのゲームを動作させることができた。ただし、Steam Deckでは、このPROTONシステムを動作させるにあたっては、表向きには、Steamストアで購入したゲームに限りプレイできる仕様となっていた。

そんなわけで、PCゲーマーの一定数は「普通のWindows PCベースの携帯型ゲーミングPC」を切望する流れに。

▲Steam Deck

この要望に対し、フットワークの軽い世界のPCメーカー達が反応する形で、時折々のAMD製の最新APUを搭載したWindowsベースの携帯型ゲーミングPCを次々に開発するようになり、現在に至る。

それこそ、春に発売された携帯型ゲーミングPC製品が、外観をそのままに、同年の冬には、別の最新AMD製APUを搭載したマイナーチェンジモデルで再登場……なんていうことが、2023年以降、頻発したのだ。

▲AMDの実質上のAPUである「Ryzen 7 6800U」を搭載した「AYANEO 2」が2023年に発売。そのGPUの理論性能値は当時としては最高スペックに近い3.38TFLOPS

マーケットとしてはニッチだが、その成長率が高いことに着目したAMDは、携帯型ゲーミングPC向けAPUとして、2023年にRyzen Z1シリーズ、2025年にはRyzen Z2シリーズをリリースした。2モデルのみだったRyzen Z1シリーズにうってかわり、Ryzen Z2シリーズはなんと5モデルがリリースされることとなり、AMDの本気度がうかがえる。

技術的には、既存のZenアーキテクチャベースのCPUとRDNAアーキテクチャベースのGPUを搭載し、想定TDPに合わせて製品化するだけなので、開発コストは極めて低く、かかるコストは製造コストのみになる。

そして、なによりAMDにとって都合が良いのは、この製造コストすらも、実質はほぼゼロなのだ。

なぜそんなことが言い切れるのか。

AMDが携帯型ゲーミングPCのAPUをフルラインアップできる理由はどこにある?

実は、Ryzen Z1/Z2シリーズは、ダイ(チップ)レベルでは、直近のAMDの汎用APUと同一だからだ。

AMDが2023年にリリースしたRyzen Z1シリーズから見ていこう。

■Ryzen Z1シリーズのスペック表(一部は筆者推測値)

Ryzen Z1 | Ryzen Z1 Extreme | |

同一ダイの汎用APU | Ryzen 5 7540U | Ryzen 7 7840U |

開発コードネーム | Phoenix 2 | Phoenix |

トランジスタ数 | 209億 | 254億 |

製造プロセス | TSMC N4(4nm相当) | TSMC N4(4nm相当) |

ダイサイズ(平方mm) | 137㎟ | 178㎟ |

CPUコア構成 | Zen4×2基、Zen4c×4基 | Zen4×8基 |

CPUスレッド数 | 12 | 16 |

CPUベースクロック | Zen4:3.7GHz Zen4c:3GHz | 3.3GHz |

CPUブーストクロック | Zen4:4.9GHz Zen4c:3.5GHz | 5.1GHz |

推論アクセラレータ(XDNA NPU) | 0 | 無効化 |

GPUコア | 4 | 12 |

GPUアーキテクチャ | RDNA3 Radeon 740M | RDNA3 Radeon 780M |

GPUブーストクロック | 2.8GHz | 2.9GHz |

理論性能値 | 2.87TFLOPS | 8.9TFLOPS |

レイトレユニット数 | 4 | 12 |

推論アクセラレータ(GPU内蔵WMMA)数 | 8 | 24 |

ROP数 | 8 | 32 |

メモリータイプ(採用機種依存) | DDR5-5600(DDR5X-7500) | DDR5-5600(DDR5X-7500) |

メモリバス幅 | 128ビット | 128ビット |

メモリー帯域 | 89.6GB/s(120GB/s) | 89.6GB/s(120GB/s) |

最大搭載メモリー容量(設計仕様上) | 256GB | 256GB |

GPUに割り当て可能な最大メモリー容量(採用機種依存) | 8GB | 8GB~16GB |

TDP | 9W-30W | 9W-30W |

PCI-Express仕様 | Gen4×20レーン | Gen4×20レーン |

下位モデルのRyzen Z1は、開発コードネーム「Phoenix 2」で、薄型ノートPC向けAPUのRyzen 5 7540Uと同一ダイだ。上位モデルの「Ryzen Z1 Extreme」は、開発コードネーム「Phoenix」で、これまた薄型ノートPC向けAPUの「Ryzen 7 7840U」と同一ダイである。

AMDの公式ページではPhoenixという情報になっているが、それは初期ロットのみで、後の有志による調査では、市場のRyzen 5 7540UではほとんどがPhoenix 2であることが指摘されている。採用先マザーボードに応じて、FP7ソケット版、FP8ソケット版があるが、LPDDR5Xメモリー採用機では主にFP8ソケット版が多いとされる。

2025年リリースのRyzen Z2シリーズはどうか。

■Ryzen Z2シリーズのスペック表(一部は筆者推測値)

Ryzen Z2 A | Ryzen Z2 Go | Ryzen Z2 | Ryzen Z2 Extreme | Ryzen Ai Z2 Extreme | |

同一ダイの汎用APU | なし | Ryzen 7 6800U | Ryzen 7 8840U | Ryzen AI 9 HX370 | Ryzen AI 9 HX370 |

開発コードネーム | Van Gogh | Rembrandt | Hawk Point | Strix Point | Strix Point |

トランジスタ数 | 102億 | 130億 | 254億 | 330億(筆者推測値) | 330億(筆者推測値) |

製造プロセス | TSMC N7(7nm相当) | TSMC N6(6nm相当) | TSMC N4(4nm相当) | TSMC N4(4nm相当) | TSMC N4(4nm相当) |

ダイサイズ(平方mm) | 160㎟ | 208㎟ | 178㎟ | 233㎟ | 233㎟ |

CPUコア構成 | Zen2×4基 | Zen3+×4基 | Zen4×8基 | Zen5×3基、Zen5c×5基 | Zen5×3基、Zen5c×5基 |

CPUスレッド数 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |

CPUベースクロック | 2.8GHz | 3GHz | 3.3GHz | Zen5:2GHz、Zen5c:2GHz | Zen5:2GHz、Zen5c:2GHz |

CPUブーストクロック | 3.8GHz | 4.3GHz | 5.1GHz | Zen5:5Ghz、Zen5:3.3GHz | Zen5:5Ghz、Zen5:3.3GHz |

推論アクセラレータ(XDNA NPU) | 0 | 0 | 無効化 | 無効化 | 50TOPS |

GPUコア | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |

GPUアーキテクチャ | RDNA2 Radeon 600M系 | RDNA2 Radeon 680M相当 | RDNA3 Radeon 780M | RDNA3.5 Radeon 890M | RDNA3.5 Radeon 890M |

GPUブーストクロック | 1.8GHz | 2.2GHz | 2.7GHz | 2.9GHz | 2.9GHz |

理論性能値 | 1.84TFLOPS | 3.38TFLOPS | 4.15TFLOPS | 11.88TFLOPS | 11.88TFLOPS |

レイトレユニット数 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 |

推論アクセラレータ(GPU内蔵WMMA)数 | 0 | 0 | 24 | 32 | 32 |

ROP数 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |

メモリータイプ(採用機種依存) | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5X-8000 | LPDDR5X-8000 | LPDDR5X-8000 |

メモリバス幅 | 128ビット | 128ビット | 128ビット | 128ビット | 128ビット |

メモリー帯域 | 102.4GB/s | 102.4GB/s | 128GB/s | 128GB/s | 128GB/s |

最大搭載メモリー容量(設計仕様上) | 16GB | 64GB | 256GB | 256GB | 256GB |

GPUに割り当て可能な最大メモリー容量(採用機種依存) | 8GB | 8GB | 16GB | 64GB | 64GB |

TDP | 6W-20W | 15W-30W | 15W-30W | 15W-35W | 15W-35W |

PCI-Express仕様 | Gen4×20レーン | Gen4×20レーン | Gen4×20レーン | Gen4×16レーン | Gen4×16レーン |

最下位モデルの「Ryzen Z2 A」は、SteamDeck用に開発されたAPU「Van Gogh」(開発コードネーム)そのものとなる。事実上の既存品の改名提供となる。

その上のRyzen Z2 Goは、Ryzen 7 6800U(開発コードネーム:Rembrandt)のダイそのものだ。そしてミドルクラスのRyzen Z2は、Ryzen 7 8840U(開発コードネーム:Hawk Point)と同一ダイだ。なお、仕様的にはRyzen Z1 ExtremeやRyzen 7 7840Uと同一と考えてよいが、Hawk Pointと同一ダイではない。というのも、Hawk Pointには、無効化されているものの、ダイ内部にはNPU(XDNA1)が存在するからだ。

最上位のRyzen AI Z2 Extremeと、推論アクセラレータ(XDNA2 NPU)なしのRyzen Z2 Extremeは、Ryzen AI 9 HX 370(開発コードネーム:Strix Point)と同一ダイになる。ただし、Strix PointのCPUコアがZen5コア×4基、Zen5cコア×8基なのに対して、Ryzen (AI) Z2 Extremeでは、数基のコアを無効化してZen5コア×3基、Zen5cコア×5基という構成にしている。なお、Ryzen AI Z2 ExtremeについてはStrix Point内蔵のXDNA2 NPUは有効化、AI印のないRyzen AI Z2 Extremeでは意図的に無効化している。

と、このように、AMDは携帯型ゲーミングPC向けのAPUを多数ラインアップしてはいるが、ダイ(チップ)自体は、メジャー用途のノートPC向けのものを流用しているのだ。

コスト的に大きなリスクを背負わず、新分野に迅速に専用APUを提供できるのは、スケーラブルに高性能を発揮できるAPU開発技術を持っているAMDならでは、といったところだろう。

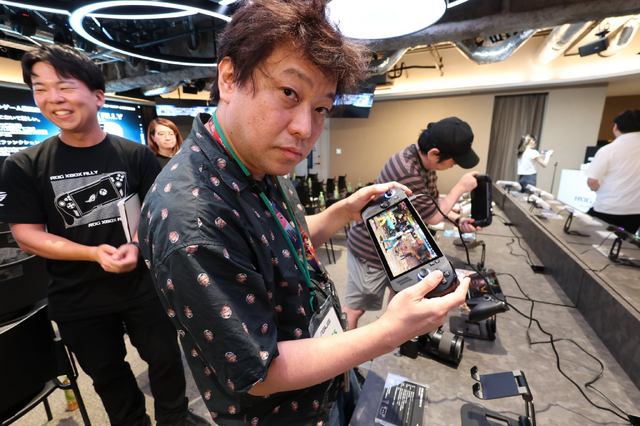

次回は、Ryzen AI Z2 Extremeを搭載した「ASUS ROG Xbox Ally X」の実機を触って、そのパフォーマンスの実態を探っていくことにしたい。