2022年11月にChatGPTが公開されて以来、生成AIの普及は一気に加速しました。すでに日常的に使っている人もいる一方、「仕事にどう生かせばいいかわからない」「業務に定着しない」といった声もまだ多く聞こえます。

そこでテクノエッジ編集部では、生成AIをビジネス現場でどう活用し、定着させていくのか——その具体的な手法を紹介するセミナー「Gen-Biz(ジェネビズ)」を開催しました。登壇したのは、テクノエッジ編集部の松尾氏、営業支援のセレブリックスの福田氏、AIボイスレコーダーPLAUDの鈴木氏の3名。

本記事では当日の3セッションをまとめて紹介します。

オープニング:生成AIは“特別なツール”から“日常的な作業環境”へ

冒頭セッションでは、テクノエッジ編集部の松尾氏が自身のAI活用スタイルを紹介しました。

現在はGoogleの「Gemini」、OpenAIの「ChatGPT」、Anthropic「Claude」 という “三大LLM”を日常的に使っているとのこと。中でも最も利用頻度が高いのはChatGPTで、月額200ドルのProプランを契約しているそうです。

このプランでは「Pulse」という機能が利用でき、過去の相談内容や個人情報をもとにしたパーソナライズされた提案がAIのほうから送られてきます。

松尾氏と言えば、AIを使って亡くなった奥さんを再現するということをライフワークにされていますが、そうした情報もAIが記録しているため、「新しい再現方法を提案します」「新しいAI技術が出たので、まとめてみました」といった提案も行われるとか。

さらに、Mac向けのAIブラウザ「ChatGPT Atlas」を使うことで、右上のボタンひとつでAIを呼び出せる環境を構築。原稿執筆や資料作成などにも活用していると語りました。例えば、あるイベントの記事を書いているときに、「このイベントをどうやって説明したらいいだろう」と相談すると、途中まで書いていた文章も理解して続きを書いてくれたり、複数のサービスから情報を取得してまとめてくれるなど、作業を補助する形で使っていると説明しました。

松尾氏のセッションで特に印象的だったのが、Pulseの説明の部分で語られた「AIに能動的に情報を与えることで、それに応じたソリューションが返ってくる」という発言。生成AIというと、いかに情報を利用されないようにするかという話が目立ちますが、逆に、いかに自然に情報を与えていくかが今後の活用のポイントになるのではないかとのことでした。

セレブリックス:営業現場でのAI活用と“定着”のリアル

続いてのセッションでは、株式会社セレブリックスの福田将司氏が登壇。1,400社12,700サービス以上の営業支援実績を持つ同社での取り組みを紹介。

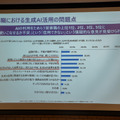

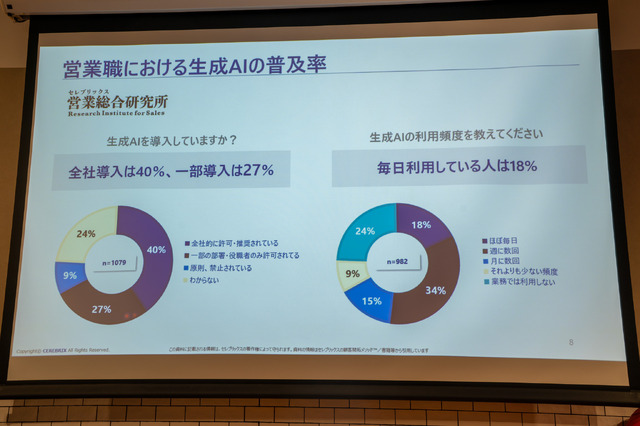

同社の調査では、営業職における生成AIの導入状況は、全社導入が40%、一部導入が27%に達していますが、生成AIを毎日使っている営業職は18%に留まっているとのことです。

また、生成AIが注目される背景として「生産性向上の必要性」と「優秀な人材の確保」を指摘。転職希望者の74%が「生成AIや最新テックを使える職場」を希望しているという調査結果も示され、AI活用が採用競争力に直結していることが浮き彫りになりました。

AI活用を阻む壁と解決策

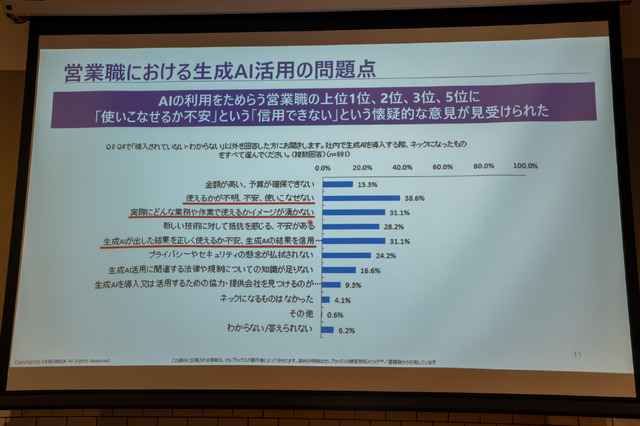

では、なぜ利用が進まないのでしょうか。営業職がAI利用をためらう理由としては、

「使いこなせるか不安」(38.6%)

「実際にどんな業務や作業で使えるかイメージが湧かない」(31.1%)

「生成AIの結果を信用できない」(31.1%)

といった懸念があげられました。

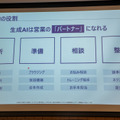

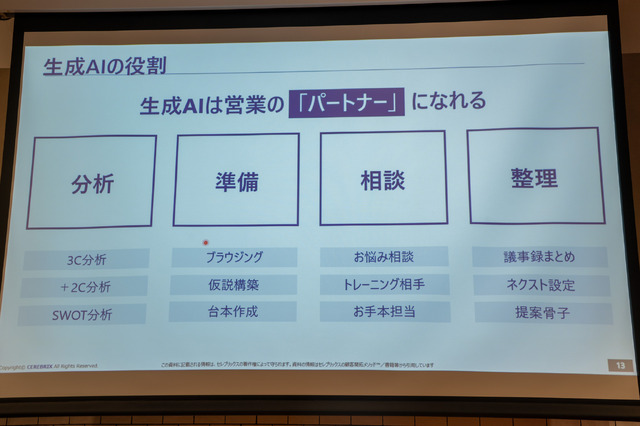

これらの壁を乗り越えるため、福田氏は生成AIを営業の「パートナー」として位置づけ、分析、準備、相談、整理という4つの領域での活用を提案。講演では、AIを相手に濃い仮説を立てる手法や、ロールプレイング相手としての活用方法が実演されました。

例えば製造業向けのDXソリューション提案を準備する際は、AIに製造業に20年勤めているベテランの目線で困りごとを出してもらうよう依頼。その回答から複数の仮説を作り、商談のシナリオを構築するとのことです。

また、AIは商談のロールプレイ相手にもなり、費用対効果の質問など、つまずきやすいポイントをAIで事前に壁打ちしておくことで、商談現場での不安を減らす効果があるといいます。感情パラメータを設定したロールプレイのデモも行われ、顧客の興味が薄れるポイントの可視化など、客観的な分析に役立つと説明しました。

組織への定着を実現した4つのステップ

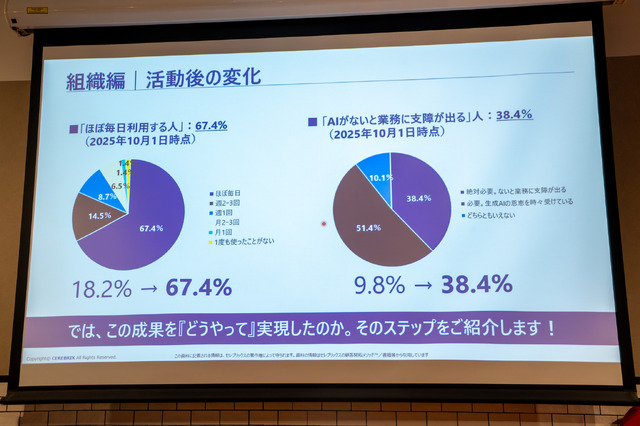

AI利用禁止のプロジェクトもある中で、営業代行事業の特定の部門では、「ほぼ毎日利用する人」を18.2%から67.4%へ、「AIがないと業務に支障が出る」人を9.8%から38.4%へとそれぞれ1年間で劇的に向上させました。

その成功の鍵となったのが以下の4つのステップです。

ステップ1:少人数制AIレクチャー:約20プロジェクトを個別に回り、5名程度の少人数制で実施。楽しい体験から始め、業務で使える実践的な内容へと展開。ハルシネーションへの懸念には、「人からの回答もすべて正解ではない」という問いかけで対応。

ステップ2:推進チームの発足:AI推進者を募集・選出し、他事業部へレクチャーを行う好循環を創出。

ステップ3:事例集約(ライブラリ化):プロンプトや活用ガイド動画を集約し、プロジェクト間の活用状況を可視化。競争意識を醸成。

ステップ4:事例発信(啓蒙・継続):社内チャットで毎週1~2回、最新トレンドや成功事例を配信し、利用者の底上げを図る。

業務フローへの組み込みが成功の鍵

さらに福田氏は、自身のチームでの具体的な取り組みを紹介。「任意」から「必須」への転換が重要だとし、企業調査、メール作成、議事録作成、日報作成といった業務にAI活用を強制的に組み込みました。結果として、チームで約1,000時間の工数削減、1人あたりのアポイント獲得数14%向上という成果を実現したとのことです。

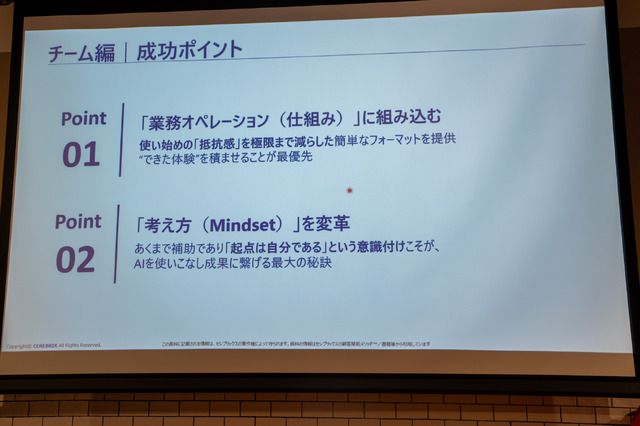

AI活用の壁を乗り越えた成功のポイントは、「業務オペレーション(仕組み)に組み込む」ことと、「AIに考えてもらう」のではなく「自分が考える補助としてAIを使う」というマインドセット変革だといいます。

なお、セレブリックスでは「ChatGPT初心者でも使える!営業職向けプロンプトの活用事例10選」を公開しています。営業でのAI活用を考えている人は、ぜひチェックしてみてください。

会議・現場・接客まで、あらゆる“対話の資産化”を支えるAIレコーダー

最後のセッションでは、PLAUD株式会社 セールスディレクターの鈴木直幸氏により、同社が掲げるミッション「無限に広がる知的ポテンシャル (Amplify Human Intelligence)」を軸に、AIボイスレコーダー「Plaud」シリーズの最新モデルや、会議の取りこぼしをなくすためのソリューションが紹介されました。

ビジネスパーソンが直面する「記録」の課題

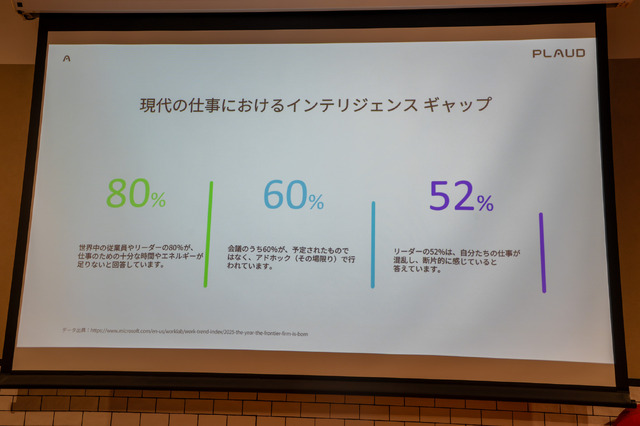

まず現代のビジネスパーソンが直面している課題について、統計データを交えて説明されました。

Microsoftの調査によると、従業員・リーダーの約80%が「仕事に十分な時間・エネルギーを割けていない」 と回答。また、60%が「会議がその場限りで有効活用されていない」と感じており、さらに52%は「仕事が混乱していて断片的に感じている」と回答しています。

鈴木氏は、こうしたデータを踏まえたうえで、「業務効率化を図るうえで、さまざまなギャップが現場に存在している」と述べ、PLAUDは生産性とパフォーマンスを高める、もっとも信頼できるAI業務パートナーとして活用できるよう製品開発を行っているとのことです。

多様な業界での活用事例

PLAUD製品はさまざまな業界で導入が進んでおり、具体的な活用事例も紹介されました。

医療業界では、医師や看護師が患者とのやり取りを記録し、その内容を後から見直すことができます。建築現場などすぐにメモができない状況では、音声で記録し、後で内容を見直すことで、言った言わないというトラブルを防止するために活用している例もあるとのこと。同様に接客業でも顧客とのやり取りを記録して活用できるとしています。

製品概要とセキュリティ

PLAUDの製品としては、カード型のPlaud Note、そしてウェアラブル型のPlaud NotePinを展開。Plaud Noteは専用のカバーに入れることでMagSafe互換のスマートフォンの背面に貼り付けられるという製品。骨伝導センサーを搭載しており、対面での音声の録音だけでなく、通話録音にも対応しています。

Plaud NotePinは、カプセル型のAIレコーダーで、マグネットやクリップで服に留めたり、ネックレスや腕時計のように装着できるなど、さまざまな付け方に対応しています。

現在、世界170か国以上の国や地域で展開しており、グローバルでは100万人以上のユーザーが活用しています。また、日本のユーザー数は米国に次いで2番目に多くなっているとのことです。

また、録音した情報を扱うということで、セキュリティについても重要視しているとのことで、ISO 27001&27001認証やGDPR、SOC 2、HIPAAなど様々な認証を取得しています。

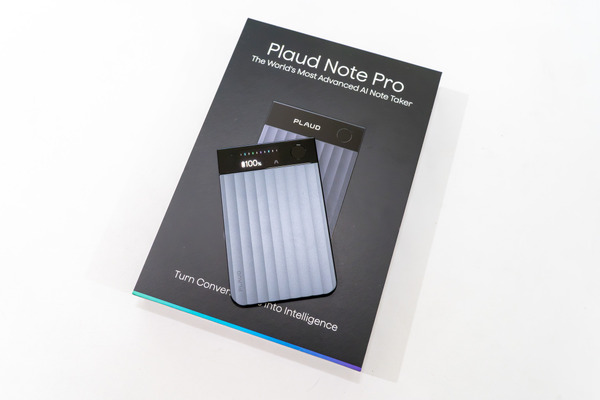

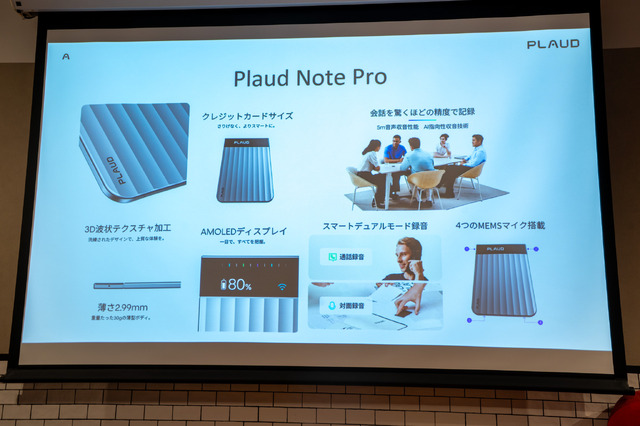

新モデルPlaud Note Pro

10月には、新モデルのPlaud Note Proも発売されました。従来のPlaud Noteでは、対面録音と通話録音をスイッチで切り替えていましたが、Plaud Note Proではスイッチを廃止して自動で切り替えるようになりました。また、スイッチがなくなった代わりにディスプレイを搭載。録音状態やバッテリー残量が分かりやすくなっています。

また、これまで録音範囲は最大3mが推奨でしたが、これが最大5mまで拡大。大きな会議室でもテーブルの中央にPlaud Note Proを置いておけば、音声を記録して議事録を作成という形で活用できるとしています。

このほか、音声強化モードと長時間駆動モードの2つのモードを搭載。音声強化モードは5mの範囲の音声を最大30時間記録可能。長時間駆動モードでは、録音範囲が3mと狭くなる代わりに最大50時間の録音が可能です。

マイク自体、これまでは2つだったのが4つになり、従来製品よりも録音品質が良くなっているとのことです。

マルチモーダル対応のソフトウェアサービス

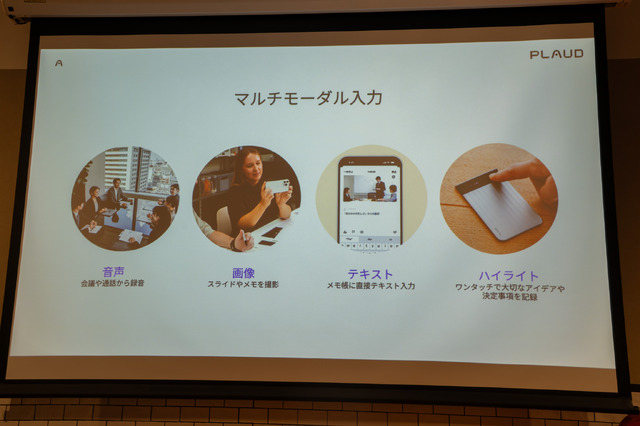

さらに PLAUD はハードウェアだけでなく、ソフトウェア面の進化にも注力しています。ソフトウェアの軸となっているのは「記録」「抽出」「活用」の3つ。これまでは音声だけが唯一の情報源でしたが、実際の会話には、言葉以外の情報も含まれています。

そこで新しいソフトウェアでは、音声のほか、画像やテキストも情報として取り込むことが可能になりました。プレゼンテーションのスライドや、会議中のホワイトボードの内容をスマートフォンで撮影したり、メモした内容なども取り込み、AIが作成する要約に反映させることができるようになっています。また、ハイライト記録という機能も搭載。会議中に重要だと思ったところでPlaud Note Proのボタンを押すことで、少し前に遡って重要箇所として記録することができます。

音声、画像、テキスト、そしてハイライト機能により、網羅的に情報を取り込むことができるようになるとのことです。

記録した情報の活用に関しては、これまでの1つだけの要約ではすべての情報を網羅できないと考え、多角的な視点で複数の要約を生成できるようになっています。要約に使うテンプレートについても、ユーザーから提供され、PLAUDが厳選した3000以上のテンプレートが利用可能となっています。もちろん、テンプレート自体を各企業に合わせて独自にカスタマイズすることも可能です。

柔軟な料金プラン

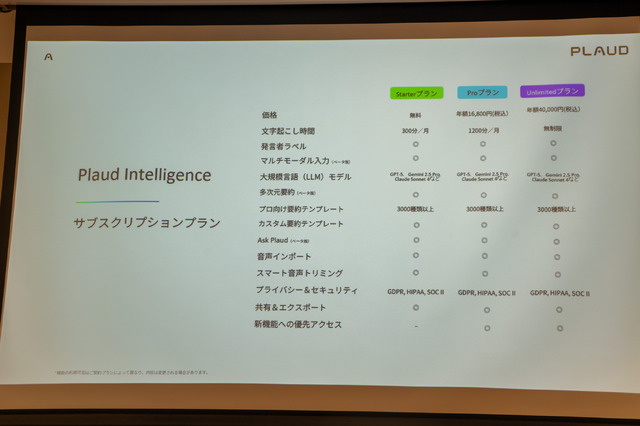

PLAUDでは、ユーザーのニーズに合わせた複数の料金プランを用意しています。

Plaud Note、NotePin、Note Proを購入すると、月300分まで文字起こしが可能なStarterプランを無料で利用可能。なお、録音自体は何時間でも可能です。

もっと長い時間文字起こしをしたい場合は、年額1万6800円で月1200分まで文字起こし可能なProプラン、さらに年額4万円のUnlimitedプランなら無制限で文字起こしが可能となっています。いずれのプランも機能的な差はなく、違うのは文字起こしの時間だけです。

鈴木氏は、「今までの話す、聞くというだけではなくて、見る、考えるといった様々な情報を取り込めるように開発を進めていきます。皆様の業務を円滑に進められるよう製品開発を行っていきたい」と締めくくりました。

まとめ

3つのセッションを通じて、生成AIの活用には「習慣化」と「仕組み化」が不可欠という印象が強く感じられました。特にセレブリックスの事例からは、「任意」から「必須」への転換と、「AIに頼る」から「AIを使いこなす」というマインドセット変革が成功の鍵になっていることが明らかになったように思います。また、Plaud Note Proのようなツールの登場により、議事録作成といった具体的な業務での生成AI活用がより身近になってきています。

生成AIは、もはや「導入するかどうか」ではなく、「いかに効果的に利用するか」というフェーズに入っていると言えそうです。

本イベント限定のクーポン

PLAUDの製品をよりお得に購入できる割引クーポンは2025年12月4日まで利用可能です。

公式ホームページ https://x.gd/lKvR3

Plaud Note Pro https://x.gd/UR1nz

PLAUD NOTE https://x.gd/Hc4l8

PLAUD NotePin https://x.gd/0VaYZ

【クーポンコード】

クーポンコード:AFFPLAUD25

割引:5%OFF

有効期限: 2025年12月4日まで

適用対象:NOTE、Note Pro、Note Pin本体