ASUSが発売したポータブルゲーミングPC、ROG Xbox Ally X / ROG Xbox Ally のレビューをお伝えします。

ROG Xbox Allyとは

ROG Xbox Ally は、ポータブルWindows 11ゲーミングPCとして人気のASUS『ROG Ally』シリーズ最新モデル。

新プロセッサ AMD Ryzen AI Z2 Extreme / Ryzen Z2 A採用による処理性能・電力効率の向上に加え、Xboxコントローラに近い快適なグリップなど、全面的に再設計した新世代の製品となっています。

名称に「Xbox」が加わり、マイクロソフトが全面的に開発協力した製品ですが、ゲーム機のXbox Series X|S 専用ソフトがそのまま動くわけではなく、れっきとしたフル機能のWindows 11 PCです。

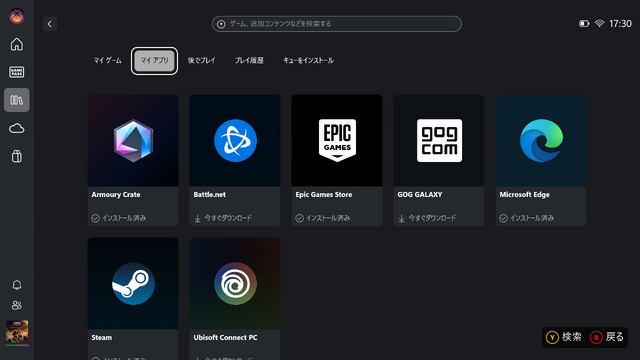

マイクロソフトストアやPC Game Passのゲームだけでなく、Steam や Epicなどの配信プラットフォームに対応。ゲームではないWindowsアプリも、原則なんでも動きます。

評価と結論から

ASUS ROG Ally を初代から使ってきた目線で、最新のROG Xbox Ally Xをしばらく試用した現時点での評価を先出しすると、

・ハンドヘルド向けプロセッサ採用の携帯ゲーミングPCとして現行最高級

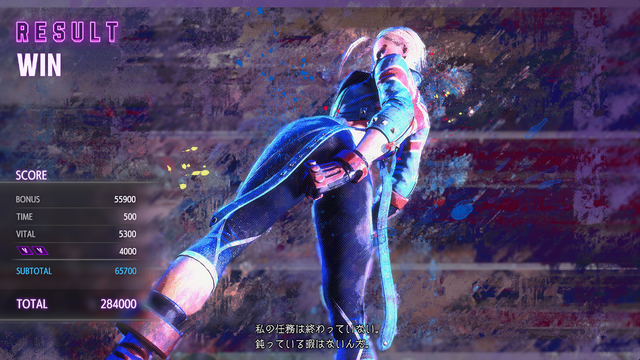

特にRyzen AI Z2 Extremeプロセッサと24GB RAMを載せた上位版ROG Xbox Ally Xは、グラフィック設定さえポータブル向けに合わせれば、主流AAAタイトルの多くを快適に、ローカルの低遅延で遊べる。

特にバランスの良い17W(パフォーマンス)~25W(バッテリー駆動ターボ)では、多くのゲームで、旧機種でもっと上の消費電力設定にした場合と近いFPSが出る。つまりグラフィック設定そのまま、より長く遊べる。

・無印の ROG Xbox Ally (白いほう)は、ピーク性能こそ低いものの、低消費電力時では上位版のXを凌ぐ効率。本体もやや軽く安く、軽いゲームなら長時間駆動の棲み分け。Steam DeckのWindows版に近い。

(プロセッサはどちらも『Ryzen Z2』シリーズでも、上位版 ROG Xbox Ally XのZ2 ExtremeはCPUがZen 5世代、グラフィックがRDNA 3.5世代。

一方、無印ROG Xbox AllyのZ2 Aは設計が数世代前のZen 2にRDNA 2。cTDPはZ2 Extreme が15~35Wに対して、Z2 Aは6~20W。つまり低速で燃費が良い)

・歴然と持ちやすく、遊びやすくなった

PCゲーミングでデファクトスタンダードであるXboxコントローラゆずりのグリップは、本体を軽く錯覚させるほど。昨年モデルの改良を引き継いだ背面ボタンなど、一体型で重要な操作感は安心して使えるレベル。

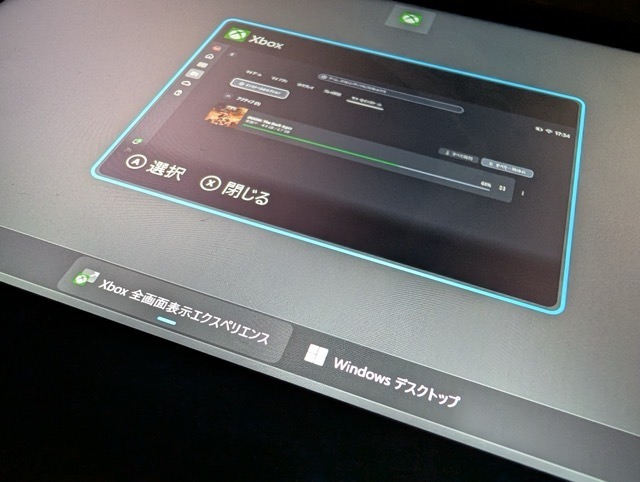

・「Xbox全画面表示エクスペリエンス」(FSE)先行採用で使い勝手向上

Windows PCをコントローラでゲーム専用機ライクに使える「Xbox全画面表示エクスペリエンス」(FSE)は快適さに大きく貢献。

「ほぼ」コントローラだけで遊べる。重なって隠れたウィンドウを小さな画面で操作したり、米粒のような「X 閉じる」を狙うストレスが激減。素早いタスクスイッチ(アプリ切り替え)や、統一された「閉じる」も。

同時に、購入前に正しく期待するための前提としては、

・前世代のROG Allyと比較して改善したのは主に電力効率。ピーク性能自体は上位版のXでも穏当な伸び

タイトルによって、また設定によって大きく変わるものの、プロセッサ的に最高性能自体の伸びはおおむね < 20%ほど(公称で「最大30%」)。

ゲーミングデバイスやGPUの世界では僅かな差に大きな意味があるとはいえ、FPS(Frame Per Seconds, 1秒あたりのコマ数、滑らかさ)は一般的にゲームプレイ中にも大きく変動するため、たとえば40fpsが44fps、15%速く46fpsになっても劇的な差は感じづらい。

従来のROG Allyではカクカクでゲームにならなかった高いグラフィック設定が急にヌルヌルになるような、ゲーム専用機の「次世代機」的な差ではなく、旧モデルで駆動時間を犠牲に選んでいた高性能モード同等でも効率が良く長く遊べる、携帯機としての進歩。

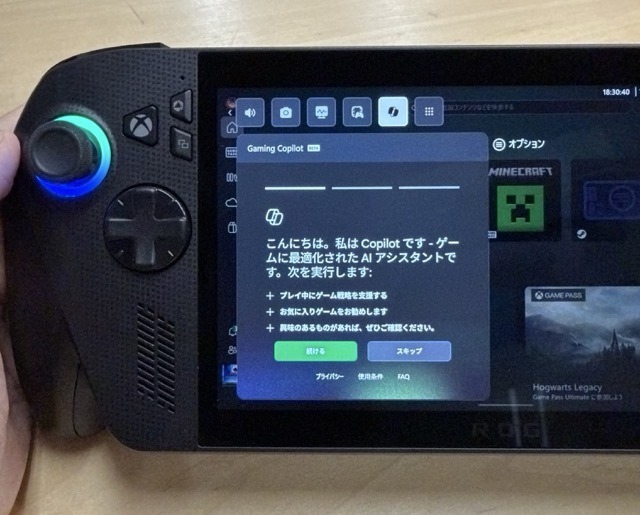

(ただし上位モデルのROG Xbox Ally XはAI処理用のNPUを載せている点が旧機種から大きな差。現状は Gaming Copilotなど対話型・生成AIが使えるほか、来年早期にもアップスケール機能Auto SRで活用できる見込み)

・グリップは携帯機で最上級だが、絶対値として重さ670g ~ 715gあることは変わらない。姿勢にもよるが、ある程度遊べば重さが気になってくる。

携帯機とはいえ、幅 約29cm・最厚部 約5cmはジャケットのポケットや小さなカバンの隙間にスッと入るサイズでも形状でもない。たとえば可動部であるスティックが飛び出た形状のため、ケースに入れず持ち運ぶ際には引っ掛けて破損しないよう気を使う必要がある。

・フルスクリーンエクスペリエンスは実際に便利だが、他社ゲームプラットフォームやゲーム自体の対応度によっては統一されていない挙動も多々。Windowsライクな操作の手間はまだまだまだ発生する。理想への道は長く、あくまで最初の一歩。

短く言うと:

「どこでも、(ほぼ)すべてのPCゲームが遊べる」携帯ゲーミングPCの定番モデルが、コントローラは本格的に、バランス優先モードでのバッテリー駆動時間は伸び、マイクロソフトの新UIや新機能をいち早く導入して使い勝手を向上させた製品。

上位版でも価格性能比が高く、期待の持ち方さえ間違えなければ総合的に最高クラスの、カバンに詰めて出かけるだけで嬉しくなるPCゲーム機です。

そもそもなぜ「Xbox」? マイクロソフトの狙い

基本的な話として、名前に「Xbox」を含むものの、ROG Xbox Allyは普通のWindows 11 PCです。 ゲーム機であるXbox Series X|S専用ゲームと直接の互換性はありません。クラウドやリモートプレイで間接的に遊ぶことになります。

ではなぜXbox?に対する答えのひとつは「どこでも機器を問わずゲームが遊べる戦略を強調するため、クラウドゲームが動く自動車やテレビまで「This is an Xbox」と呼ぶキャンペーンを展開するなど、マイクロソフトは何でもXboxと呼びがちだから」(XboxアプリやWebブラウザがあればクラウドゲームが遊べる、その時点でXbox論法)。

そのうえで、マイクロソフトがROG Xbox Allyを「初の携帯型Xbox」とまで呼ぶ理由は「ハードウェア設計段階からXboxチームが全面協力した製品だから」。さらには「コントローラ操作のゲーム専用機Xboxに近い快適さをWindowsに導入する、長期的な取り組みの重要な一歩だから」

軽く背景に寄り道すると、Xboxは2001年の初代に遡るマイクロソフト製ゲーム機の名称であると同時に、10年以上前から、マイクロソフトのゲーミング事業全体を指すブランドとしても用いられてきました。Windows 10からは「Xbox」アプリが標準になり、PCゲームのライブラリ管理機能を提供しています。

ブランドだけの話というわけでもなく、マイクロソフトは前世代のXbox One時代からXbox Play Anywhere戦略として「Xbox(ゲーム機)でゲームを買えばPC版も、PCで買えばXbox版も無料で遊べ、セーブデータを共用できる」取り組みを進めてきました。

自社パブリッシュ中心の対応タイトルのみとはいえ、マイクロソフトによればすでに1000タイトル以上が対応します。つまり多機種で出ているゲームでも、Xboxで買っていれば、高性能なゲーミングPCでも、あるいはROG Allyのような携帯PCでも遊べるということ。

さらにはスマホやスマートテレビ等でも同じゲームが遊べるXboxクラウドゲーミングなど、マイクロソフトは名実ともに「どこでも、機器を問わず遊べる」戦略を推進してきました。

今回の「ROG Xbox Ally」も、そうした意味ではいたずらに「Xbox」を取ってつけたわけではなく、名実ともにマイクロソフトのゲーミング戦略を象徴する製品、Windowsを通じてPCゲーム界の盟主でもあるマイクロソフトとしても本格的に注力する製品という意味でもあります。

Ryzen Z2世代とXboxコントローラ譲りのグリップ

ASUSは初代ROG Allyを2023年に発売したのち、改良版のROG Ally Xを2024年に投入しています。

2024年モデルは中身のAPUこそ初代の上位モデルと同じAMD Ryzen Z1 Extremeでしたが、RAMが初代の16GBから増えて24GBに、ストレージが512GBから1TBに、バッテリーが40Whから80Wh、USB-C端子がひとつだったのがUSB 3.2 + USB4 / Thunderbolt4 デュアル化、背面マクロボタンや内部の冷却機構も改良など、多数のアップデートを含んでいました。

2025年の新モデルROG Xbox Ally Xは昨年のXを引き継ぎつつ、メインのAPUを新しい世代のRyzen AI Z2 Extreme に更新、グリップなど全体の形状をXboxのデザイナーが協力して再設計した点が大きな違いです。

リニアアクチュエータによるHDハプティックスに加えて、上位版のXはトリガー部分が振動するインパルストリガーも搭載しています。

形状については、従来モデルですらカバン等に収める際にやや難があったため、発表時には「ますます邪魔な形になった!」と嘆きましたが、実際に手にすると実に馴染んで持ちやすく、遊びやすい好印象。

約700gの本体を支える必要がある以上、完成度の高いXboxコントローラのグリップで遊びやすく、同時に重さを分散して快適にする意味で、こちらのほうが正解だと一瞬で手のひらを返しました。

旧機種より重いのに軽く感じるのは嘘ではありませんが、当然ながら重さが消えたわけではないため、体勢によってはしばらく遊ぶと腕がしっかり疲れるのは言うまでもありません。

コントローラと本体が一体化したゲーミングデバイスで、ボタンやスティックが低品質なほど悲しいことはありませんが、ROG Allyは初代から、そしてXbox Ally世代ではさらに、定番コントローラ譲りの安定した品質です。

(強いて言えば、Dパッドがやや浅く軽い、ABXYボタンのストロークがわずかに長い、特に曲面に沿ったBボタンは押し込む方向からやや軸ぶれする感覚がありますが、これは好みのレベルで、プレイに支障をきたすものではありません。)

ディスプレイは初代からほぼ変わらない7インチ1920 x 1080 フルHD、120Hz対応液晶。液晶としては発色も良く、高品質なディスプレイです。

フルHDはいまや高解像度とはいえませんが、画面サイズやゲーム側のUI、パフォーマンスへの影響を考えれば妥当なところ。たとえばSteam Deck は初代もOLEDモデルも1280 x 800です。ROG Allyでも解像度よりフレームレートを取る場合のためにクイックメニュー(コマンドセンター)からすぐ720pに切り替えることができ、無印のROG Xbox AllyではデフォルトでフルHDを720pとして使っています。

とはいえ本体のサイズに比して大画面でもなく、最近のモバイル機器と比較すればベゼルが気になり、また有機ELの製品と比較すると暗転時の黒やコントラストで物足りないのも確か。

画面は少し変更しただけでコストが大幅に変わる部品で、価格も含めれば妥当なのかもしれませんが、プレーヤーとしてはそろそろOLEDモデルや、画面比率を大きくしたモデルも欲しくなってきます。(Steam Deckの7.4インチOLEDとか)

冷却やファン音については、従来モデルを含め小型化・薄型化したゲーミングデバイスを長年手掛けてきたASUS ROGならではの安定品質。特にスイートスポットの17W駆動時には、ファン音よりもコントローラ操作音のほうが気になるレベルです。

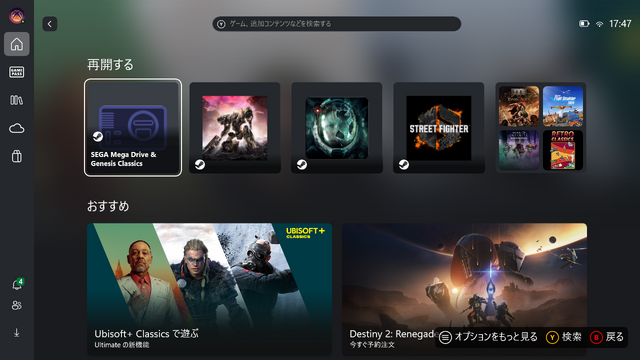

「Xbox全画面表示エクスペリエンス」が目玉

汎用性のあるWindows 11 PCでありながら、ゲームを選んで起動するだけのゲーム専用機ライクな使い勝手を目指す「Xbox全画面表示エクスペリエンス」(FSE, Full Screen Experience)が最大の特徴。

コントローラで操作するゲーム機的なフォームファクタと、キーボード・マウスやタッチを前提にしたWindowsは相性が悪く、マイクロソフトがゲームコントローラでのWindows操作を改良する一方、ASUSを含め各社は独自のゲームランチャーを用意するなど苦労してきました。

ひとくちに「PCゲーム」といってもSteam や Microsoftストア、Epic等々の配信プラットフォームによって起動までの手順も異なるために、ただゲームを遊ぶために選んで起動しても、まず配信プラットフォームのアプリが立ち上がり、ストアのセールや更新情報が個別にポップアップして、ゲーム自体が始まる前に小さなウィンドウが3つも4つも開いて重なることも珍しくありません。

ゲーム自体もWindowsデスクトップを想定しているため、ウィンドウモードで起動して重要なUI要素が画面からはみ出たり、フルスクリーンにする設定画面にたどり着くまでが長いなど。

ROG Xbox Ally以前から、マイクロソフトはXboxアプリのUIを小さな画面向けに微妙に変更したり、ログイン時のPIN入力やソフトウェアキーボードをコントローラで使いやすいXbox準拠にする、ゲーム中に呼び出せる多機能なオーバーレイUIのゲームバーを改良するなど、コントローラファーストな使い勝手、ポータブルやハンドヘルド向けの改良をコツコツと続けてきました。

従来の改良があくまでWindowsデスクトップ上のアプリ改善だったのに対して、ROG Xbox Ally で始めて一般提供される「Xbox全画面表示エクスペリエンス」は、ゲームに使わないコンポーネントのロードを省き、フルWindows 11デスクトップを経由せず直接Xboxアプリが全画面で立ち上がる仕組み。

ROG Allyシリーズは従来から電源ボタンの指紋スキャナがWindows Hello生体認証に対応するため、登録すれば電源を入れるだけでホーム画面としてXboxアプリが開き、ゲームタイトルが並びます。

マイクロソフトによれば、Xbox全画面表示エクスペリエンスは通常のフルWindowsデスクトップと比較して最大2GBほどRAMを節約できるとしています。安いほうのROG Xbox Allyは16GB、上位版のROG Xbox Allyは24GB RAMを搭載しているため、そこまで大きな違いではないようにも思えますが、ROG Ally はグラフィック用のVRAMも同じRAMから割り当てる統合メモリ方式。

一般的なPCの16GBや24GB RAMとは意味が違い、システムに占有される部分が1GBでも2GBでも解放されるのは、グラフィック設定を選ぶうえでも大きな差になってきます。

起動時から全画面エクスペリエンスにするか否かは設定で変更可能。全画面エクスペリエンスで起動して、フルWindowsデスクトップを使いたいときは起動中でも簡単にモード変更ができます。

フルデスクトップから全画面エクスペリエンスに切り替えもできますが、使用RAMの減少など、最適化を有効にするには再起動が必要です。

実際に触っての使い勝手としては、Windowsの象徴であるタスクバーもなく、うっかり画面を触ってゲーム中にスワイプジェスチャでデスクトップに戻ることもなく、ウィンドウ管理に小さなボタンを狙うこともないのは実に快適。

一般的なノートやデスクトップならばキーボードショートカットで操作できるところ、ハンドヘルド型ではコントローラかタッチに頼るため、ウィンドウ管理が発生しないだけでもストレスが大きく減少します。

Xboxボタンの長押しで起動中アプリ一覧・左右で切り替えができたり、Xboxボタンを押して表示されるリストからユニバーサルにゲームを終了できるのも楽。

初代ROG Allyレビュー時に「あとはマイクロソフトが本気を出して、コントローラ前提・ポータブル向けのSteam Deck的使い勝手に本気を出してくれれば」と願っていたら、その後さっそく「Xboxアプリがポータブル向け改良」の知らせがあり、期待に胸膨らませて更新すると「メニューのテキストラベルを隠してアイコンだけにすると少し表示が広くなります」だったときは何とも言えない気分でしたが、今度こそ、Windows自体を(ポータブル)PCゲームの快適性のため改良する本格的な一歩です。

……とはいえ、あくまで第一歩は第一歩。現状のFSEはお世辞にも完成しているとはいえず、統一感のない挙動も多々あり、ROG Xbox Ally側の問題なのか双方なのか、コントローラが効かなくなる症状もまだ発生します。

(小ネタTips:操作が怪しくなったときは、Xboxボタン右上のコマンドセンターボタンからコントローラモードを変更。デスクトップにすると、スティックでマウスカーソルを動かすモードになる。

画面表示自体が怪しくなったときは、おなじくコマンドセンターから解像度を1080p / 720p でトグルすると、再描画で改善することも。駄目ならXboxボタン長押しから終了)

Steamなど各社配信プラットフォームはXboxアプリからインストールの導線があり、FSEで使えるものの、個別のゲーム側の対応はまだ十分とはいえず、今後の改良が期待される部分。

一朝一夕に解決できる課題ではありませんが、ポータブルPCゲーミングでは先行するSteam Deckの例があり、ゲームのグラフィック設定でも多くのタイトルが開発者みずから最適化した「Steam Deckモード」を用意する流れがあり、ROG Xbox Allyの登場によりますます加速することが期待できます。

FSEの話ばかりになりましたが、逆にフルWindows 11デスクトップモードで動かせること、特に上位版は50 TOPSのNPUを載せたAI PCでもあることは利点でもあります。

ツールナイフ的にとにかく最小のWindows機が欲しい場合は、もっと小さくコントローラのない製品がいくらもありますが、たとえば普段はMac環境だけどWindows 11のAI PCも持っておきたい、ついでに(?) PCゲームを外出先で、あるいは自宅の好きな場所で好きな姿勢で遊べるなら嬉しいといったニッチにもうまくはまります。

まとめと展望

まさかの「ポータブルXbox」として登場したROG Ally最新モデル。ハンドヘルドのWindows PCゲーミング文脈で見たとき、もっとも大きなトピックはXbox FSEですが、しかしおそらく、ここがもっとも評価の分かれる点でもあります。つまり、

「(Xboxやゲーム専用機と比較したら) まだまだ未完成、謎挙動も面倒も多すぎる!有料ベータ!」

「(従来のフルWindowsと比較したら) かなり使いやすくなった、ゲーム専用機のようで画期的!」

観点と期待の差であって、どちらも間違った評価ではありません。

現時点では、あくまでWindows 11 PCであること、コントローラ操作と全画面表示だけで完結しないことを前提に、そのうえで付加価値として全画面表示エクスペリエンスがある、非対応や統一されていない挙動も多いが、ASUSとマイクロソフトは頻繁にアップデートを提供している、程度でしょうか。

マイクロソフトはROG Xbox Allyに提供したハンドヘルド最適化やパフォーマンス向上策について、すべてのWindowsデバイスにスケールする改善であると述べており、Xboxアプリの改善やコントローラ操作については、すでにWindows更新で提供されているものもあります。

同時に、ソフトウェア面での改善がいずれは他のデバイスに提供されるとしても、ROG Xbox Ally には優れたエルゴノミクスや、特に上位版はAI PCでもある最新のAMDプロセッサ、そして優れた価格性能比など、マイクロソフトが「初のXboxポータブルPC」として選んだだけの実力を備えた製品であることに疑いはありません。

願わくば、本体このまま画面を少し大きなOLEDにしてほしい(「少し大きな」が難しいのは承知しつつ)、あるいはコントローラを分離でフラットにして常時持ち歩きやすく、マイクロソフトと協力した着脱モバイルコントローラも欲しい等々、今後の「Xbox携帯PC」への期待や要望は尽きませんが、現時点の携帯ゲーミングPCとしてはXboxユーザーにもPCゲーマーにも、あるいはメガネ型ディスプレイやらキーボードを接続してWindows 11 AI PCとして使いたいモバイルPC好きにも勧められる、持っていて嬉しい製品です。

![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)