自分はYouTubeでゲーム実況のライブ配信を普段からよくやっているくらいなので、結構ゲームをプレイする方である。しかし、意外なことに、こうした携帯型ゲーミングPC(以下、ゲーミングUMPC。UMPCはウルトラモバイルPCの略)でプレイする機会がほとんどなかった。

普段のゲーム実況は、デスクトップPCで行っているし、出張の際などにゲームをプレイする際は、17インチサイズのゲーミングノートPC(GeForce RTX 3070 Ti Laptop搭載)でプレイしていたので、ゲーミングUMPCは持っていなくても困らなかった。

▲現在の愛機GIGABYTEの「AERO17」(XE5-73JP744HP)。GeForce RTX 3070 Ti(8GB)を搭載。購入時点で型落ち品だったが、出張用の母艦PC、そして出張先でのゲームプレイには今でも十分な性能を持つ

それ以前からもゲーミングUMPC製品は存在したが、注目を集めるきっかけを作ったのは間違いなく2022年に登場したSteam Deckだ。このSteam Deckが登場して以来、このタイプのゲーミングPCは、大中小、さまざまな規模のPCメーカーが製品を投入するようになった。

特に今年2025年は、AMDがゲーミングUMPC製品向けに新プロセッサ製品を5製品も投入するなど、「このタイプの製品の盛り上がり」にアンテナを張っていない筆者にも,その情報が耳や目に入ってくるような状態となった。

今年参加したIFA 2025や、gamescom 2025といった国際IT機器関連イベントやゲーム関連イベントでも、このタイプの製品の展示数はかなり増えていることを実感。「ここまで盛り上がってるのか」と驚かされたくらい。

筆者は、ゲーミングノートPCを持っているとは言え、所有しているのは前述したような17インチサイズのドデカいタイプ。現状のゲームプレイ環境に大きな不満がない筆者のようなPCゲーマーも、こんなに小さいゲーミングPCが手元にあれば、もっとPCゲーミングが楽しくなるかも……。そんな気にさせてくれたのが、今回,登場した「AMD Ryzen(AI)Z2 Extreme」シリーズ搭載のゲーミングUMPC達だ。

大手メーカーから出ていて、なおかつ日本市場でも発売となった今期モデルとしてはLenovoの「Legion Go 2」、ASUSの「ROG Xbox Ally X」、MSIの「Claw-A8」の3モデルがある。そんな中、ASUS ROG XBOX ALLY Xのレビュー機が我が家にやってきたのである。

今回は、筆者のような「PCゲームは普段から楽しんでます。ゲーミングUMPCにちょっと興味あります」という人がどの程度楽しめるのか……そんな視点でまとめてみたい。

▲Lenovo Legion Go 2

▲ASUS ROG Xbox Ally X

▲MSI Claw-A8

ASUS ROG Xbox Ally Xのスペックをおさらい

まずは、軽く「ASUS ROG Xbox Ally X」(以下、XB ALLY X)のスペックを記す。

OS | Windows 11 Home 64ビット |

プロセッサ | AMD Ryzen AI Z2 Extreme 8 コア / 16 スレッド、Radeon グラフィックス(CPU内蔵) |

ディスプレイ | 7.0インチワイドTFTカラー液晶(1920×1080ピクセル)、グレア、タッチパネル搭載、リフレッシュレート:120Hz |

メインメモリ | 24GB LPDDR5X オンボードメモリのみ |

ストレージ | SSD 1TB(PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)) |

インタフェース | マイクロフォン/ヘッドフォン/ヘッドセット・コンボジャック×1、USB4(Type-C/Power Delivery対応)×1、USB3.2(Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 、microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |

コントローラー | 10点マルチタッチ・タッチスクリーン(静電容量方式)、左スティック/右スティック |

通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) 、Bluetooth 5.4 |

電源 | リチウムポリマーバッテリー(4セル/80Wh)、Type-C/65W ACアダプター(20V/3.25A) |

重量 | 約715g |

サイズ | 幅290.0mm×奥行き121.0mm×高さ27.5~50.9mm(突起部除く)。スティック先端からの厚さは59.73mm |

メインプロセッサはAMDの「Ryzen AI Z2 Extreme」を採用。

筆者の連載では、前回、この「Ryzen AI Z2 Extreme」を含め、今期AMDが投入したゲーミングUMPC分野の製品向けにプロセッサ製品の全5製品について解説しているので、その詳細を知りたい人や、他のゲーミングUMPCに採用されたプロセッサとの違いなどを知りたい人は,是非、こちらの記事を参照して欲しい。

とはいえ、搭載プロセッサに関して、少しだけ本稿でもフォローしておこう。

Ryzen AI Z2 Extremeは、今期リリースされた「Ryzen Z2 Extreme」シリーズの最上位モデルに該当する。

内蔵されるNPUが有効化されたのが「Ryzen "AI" Z2 Extreme」で、NPUが無効化されたのが「Ryzen Z2 Extreme」だ。両者は,ノートPC向けの「Ryzen AI 9 HX370」(Strix Point)と同一ダイで、ダイ上には推論アクセラレータ(NPU)が搭載されているが、NPUが有効化されたRyzen AI Z2 Extremeを搭載しているのは、XB ALLY Xのみとなる。

「Legion Go 2」「Claw-A8」は「AI」なしのRyzen Z2 Extremeを採用する。このNPUの有効化されていると「Copilot+PC」の機能が利用できるようになるが、正直言ってしまうと、携帯ゲーミングUMPCにおいては、現状はそれほど活躍する場面がないかもしれない。

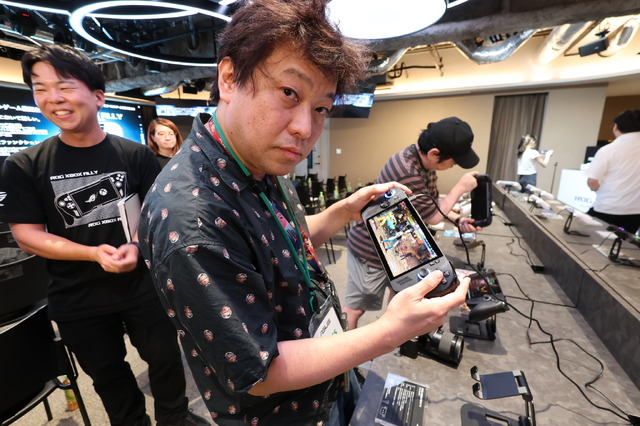

▲内覧会でXB ALLY Xに触れる筆者。コントローラ部はXbox純正コントローラに近いホールド感で触り心地はよい

ストレージはPCI Express Gen4×4レーン接続のSSDを1TB。初期セットアップ終了後のSSDの容量残量は800GB前後。最近の大作ゲームはインストールサイズが50GB以上のものも多いが、800GBもの空き容量があれば、10本くらいは入ることだろう。

搭載映像パネルは7インチ、16:9アスペクト比のIPS型液晶パネルを採用する。最大リフレッシュレートは120Hzだ。解像度はフルHD(1920×1080ピクセル)解像度となっている。

▲HDR表示には非対応だが、IPS液晶画面の表示品質はよい

▲後述もしているが、最低でも20インチクラスの画面でプレイすることが前提のゲームが多いため、7インチの画面では数値や字幕、ゲージ類はかなり小さく見える

ここで留意したいポイントが1つ。この標準搭載の7インチ液晶パネルは、HDR表示には対応していないことだ。ここは残念なポイントである。

しかし、GPU自体はHDR表示に対応するので、外付けモニターを接続すれば、そちらに対してはHDR表示が可能だ。しかし、外付け画面と内蔵画面に、同じ画面を表示させる「複製表示モード」では、外付けモニター巻き添えを食らって両画面でHDR表示ができなくなる。

これは複製画面モードでは、表示モードが低スペック側に調整されてしまうためだ。よく意味が分からない人は、とにかく本機内蔵の標準搭載液晶パネルにゲーム画面を表示させると、自動的にHDR表示が不可能になる……というふうに理解するといい。

▲本機内蔵液晶パネルはHDR表示には対応していないため「HDRオン」のスイッチが出てこない

搭載メモリはLPDDR5Xを24GB。本機は、いわゆるUMA(Unified Memory Architecture)を採用しているため、この24GBのメモリをCPUとGPUで共有して活用することになる。この割り当て設定は、本機のパフォーマンスに大きく影響をする部分なので、詳細については後述することにしたい。

▲本体上部。左端がPD給電対応USB-C端子。その隣は汎用のUSB-C端子。どちらのUSB-Cも映像出力には対応。microSDカード、ヘッドフォン端子も見える。スリットは排気用

▲底面部にあるスリットは吸気用。底面ボタンは中指か薬指で押すのを想定した配置

GPUメモリ割り当ての仕組み

XB ALLY Xは、初期設定ではGPU用のグラフィックス専用メモリの割り当てを8GBに設定している。最近のゲーム、特に大作系のゲームは、ゲーム画面の表示解像度をフルHD(1920×1080ピクセル)解像度に設定していても、高解像度テクスチャや多ポリゴンの3Dモデルなどを多用する関係でグラフィックスメモリを8GB以上必要とするタイトルが増えている。

そんなこともあり、ゲーム好きを自称するゲーマーは、いまや12GB以上のグラフィックスメモリを搭載したGPUを欲しがる傾向にある。

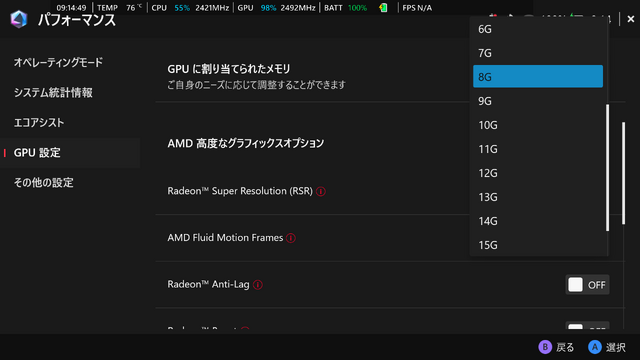

▲Armoury Crate SEからGPUへの割り当てメモリサイズの変更は可能。デフォルト設定は8GB。比較的新しい大作ゲームをプレイするならば10GBあたりの設定もお勧め

XB ALLY Xの場合は、設定にて、グラフィックスメモリの割り当てを変えられるので、容量不足などの不都合が出てきた場合は、下記のメニューで8GB以上を選択するといい。

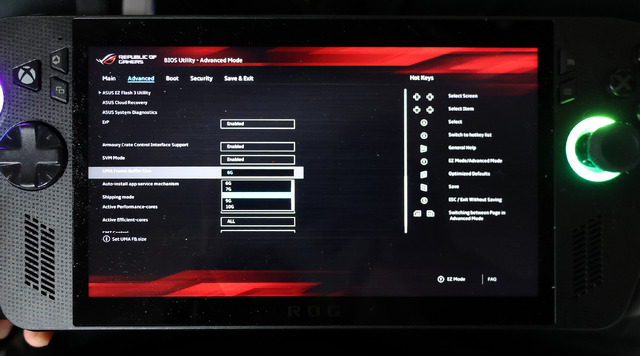

▲BIOSから設定も可能。電源を入れた直後から音量[-]ボタンを連打するとBIOS画面に入れる。設定変更はAdvanced Modeから。よく意味がわからない人は、普通に起動してログイン後にパフォーマンス設定画面(Armoury Crate SE)から行おう。どちらから変更しても結果は変わらない

ただ、本機は、メインメモリが24GBしかないので、あまり極端な大容量をGPUに割り当ててしまうと、CPU側のメモリが不足してしまう可能性がある。そうなると本末転倒なので、現実的には8GB~12GBあたりを割り当てるのがいいのではないかと思う。

各グラフィックス(GPU)メモリの割り当てサイズの時のCPU側のメモリサイズの対応

GPUメモリ | CPUメモリ |

4GB | 20GB |

6GB | 18GB |

8GB | 16GB |

10GB | 14GB |

12GB | 12GB |

14GB | 10GB |

16GB | 8GB |

普段は8GB設定で使用し、違和感があれば増量していくような使い方がいいと思う。

そうそう。8GBの割り当てを明示設定したにもかかわらず、タスクマネージャやゲームタイトル側の現在のグラフィックスメモリ容量(VRAM容量)の値が、割り当て分よりも大きくなっていることがある。

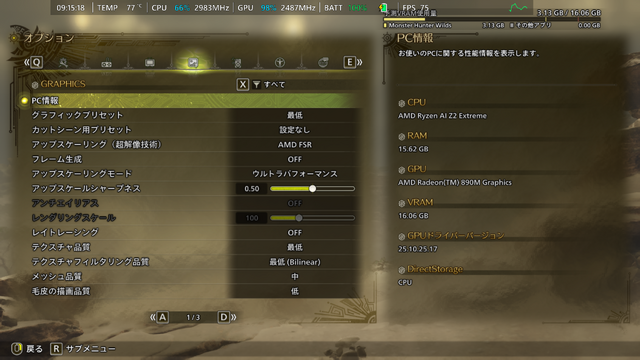

▲「モンスターハンターワイルズ」をGPUメモリ8GB割り当て設定でXB ALLY Xで起動するとゲーム側の「PC情報」画面ではCPUメモリとGPUメモリが16GBずつあるように見える。32GBあるのではなく、実態としてはCPUとGPUで8GBずつ専用で確保し、あとの8GBは共有GPUメモリに割り当てられているのだ

これは、WindowsのGPUドライバーが自動的に確保した「共有GPUメモリ」(Shared GPU Memory)の容量が合算されているため。

BIOSや、XB ALLY Xの設定で設定したGPUメモリサイズは「GPU専用割り当て」の容量となるが、Ryzen APUでは、この他に、CPUからも使えて、GPUからも使える「共有GPUメモリ」が確保されるのだ。

これは、GPU専用メモリとして割り当てられた容量を全て使い切ってしまったときに(≒不足してきたときに)、共有GPUメモリから、少し拝借してグラフィックス用途に利用できる便利なメモリ空間だ。

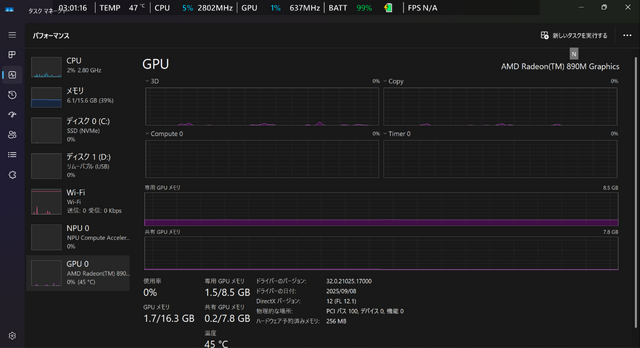

▲タスクマネージャから見るとXB ALLY Xのメモリサイズはかなりおかしく見える。この画面はGPUに8GBを割り当てたXB ALLY Xのタスクマネージャの画面だが、CPU側のメインメモリは24GBで、GPU側のGPUメモリは16GBに見える。これは「共有メモリ」機能が関わっているためこんな感じに見えてしまう

「だったら、BIOSや、XB ALLY Xの設定でGPU専用メモリの割り当てなんてしなくてもよさそうじゃん」という意見も聞こえてきそうだ。しかし、共有GPUメモリへのアクセスは遅くなる要因が結構あるのだ。

共有GPUメモリ領域はOS側のメモリマネージャーの管理下となるため、CPU側がメモリ不足になれば、CPU側にも利用される。

CPU側の仮想アドレスとGPU側の仮想アドレスは別物であり、物理アドレスへのアドレス変換が頻発し、この関係をキャッシュしているTLB(Translation Lookaside Buffer)への負荷が増大する。

同じ理由でCPU側とGPU側のそれぞれのキャッシュメモリの利用効率も悪化するのでパフォーマンスは下がる。

また、GPU共有メモリの活用はページ単位(ページサイズは64KBなど)で行われるので、CPU側とGPU側とで共有GPUメモリを多用すると、スラッシング(≒スワッピングが頻発してパフォーマンスが低下する現象)もありえる。

スラッシングが頻発すれば、グラフィックス処理と相性の悪い、データが不連続なアドレスに分断されて格納されれる確率が増加してアクセス効率は低下。

キャッシュヒット率がパフォーマンスの要である「局所的なメモリアクセスが頻発するテクスチャフィルタリングやアンチエイリアスといった処理系」に大きなパフォーマンス低下が発生する。

デスクトップPCに搭載するdGPU(単体GPU)において運用される「PCI-Express Memory」(これは俗称。PCI-Expressバスで実現するGPU共有メモリと言うべき)よりはマシだとは思うが、いずれにせよ避けるべき事態ではあるのだ。

ちなみに、下は、XB ALLY Xにて、GPU専用メモリの割当量を各4GB~16GBに変えた場合の「モンスターハンター・ワイルズ」ベンチマーク(以下、モンハンベンチ)のスコアになる。設定は「グラフィックスプリセット:中」「レイトレーシング:中」とした

GPU | CPU | モンハンベンチ |

4GB | 20GB | 9896 |

6GB | 18GB | 10487 |

8GB | 16GB | 10767 |

10GB | 14GB | 10656 |

12GB | 12GB | 10552 |

16GB | 8GB | 10526 |

パフォーマンスの変動率はわずかだが、GPUメモリは8GB~10GBあたりがちょうどよさそうである。

▲CPU20GB、GPU4GBで実行したモンハンベンチ。動作はするがパフォーマンスは低下

▲CPU16GB、GPU8GBで実行したモンハンベンチ。パフォーマンスは向上

Xbox Ally Xのゲーム設定ガイド

本機は本質的にはPCなので、初回ゲーム起動時にある程度、グラフィックス設定などは自動で設定されてしまう。基本はそのままプレイすればよいは思うが、中には「良くないな」と思われる設定に遭遇することがある。

そこで、本節では「脱初心者」的な、少しプロっぽいパフォーマンスチューニングのやり方を紹介する。まあ、いろいろなやり方があるとは思うので1つのアプローチとして参考にして欲しい。

まず、[Command Center Button]を押して、「オペレーティングモード」をチェックしよう。AC電源接続時やPD対応バッテリーからの給電時に限り、本機で最高性能を発揮できる「Turbo」モードが選べる。重いゲームをプレイする時は絶対に「Turbo」モードにしたい。

▲AC電源接続中に限り、TDP35Wモードの「Turbo」が選べるようになる。XB ALLY Xが秘める最高性能をフルに出したい場合は,このモードの選択が必須

そこから「Armoury Crate SE」へ移行して、上でも紹介したように、「GPU設定」でGPUメモリの容量設定を適宜行う。

ここまでしてからゲームを起動する。

これ以降はゲームによって設定オプション名が異なってくるので、本稿で挙げている項目とは字面が異なる場合があるのでご了承いただきたい。

最初に画面解像度をチェック。本機内蔵液晶パネルはフルHD(1920×1080ピクセル)解像度なので、これを上限とした設定にしたい。外部ディスプレイが繋がっている場合は、より高い解像度になっていたり、変更できる場合もあるが、本機のGPU性能で快適にゲームがプレイできるのはフルHD解像度を上限と考えるべし(例外はある)。

▲Unreal Engine(UE)採用ゲーム「ステラーブレード」のゲーム設定画面より。UE系のゲーム設定オプションはよく似た構成となっていることが多い。「ディスプレイ」設定では解像度、垂直同期、HDR、アスペクト比、目標フレームレートなどの設定が並ぶ

以降は、プレイ画面を内蔵液晶パネルとしたケースに限定して話を進める。

ゲームプレイ時の操作入力に対してなるべく低遅延にしたい場合や、画面がランダムな上下位置で分断表示される「テアリング現象」を避けたければ垂直同期を「オン」とする。本機の液晶パネルはFreeSync(Premium)に対応しているので、垂直同期をオンにしていても美しい可変フレームレート表示としてくれる。FreeSync技術が効くので、フレームレートが上下してもカクつく「スタッター現象」は起きない。

垂直同期「オフ」設定としたほうがフレームレート値は上がるのでベンチマークなどの負荷テストを実行する際はそれでも良いとは思う。しかし、垂直同期をオフとすると、先述したテアリング現象が画面全体に広がり映像が見にくくなってくる。

筆者としては、ゲームプレイ時は基本的には垂直同期「オン」を奨励したい。

そうそう垂直同期「オフ」ではFreeSync技術の効きが悪くなり(フレームレートが最大リフレッシュレートを上回る場合などでは)、テアリング現象が顔を出す。そもそもFreeSyncの動作原理自体が、垂直同期を行うためにブランキングタイムを伸長させるメカニズムなのだから「オン」が奨励されるのだ。

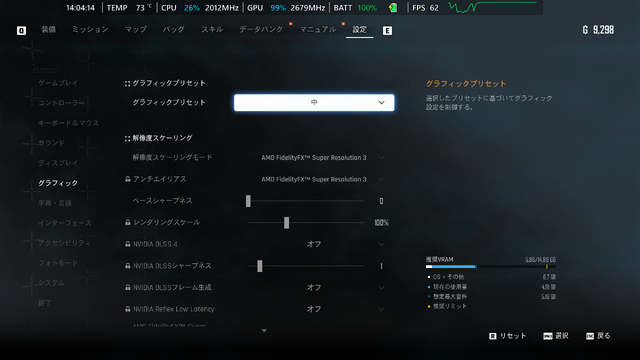

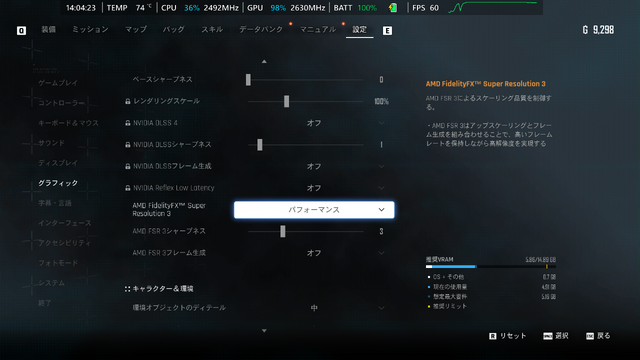

最近のゲームの多くは、グラフィックス設定の「プリセット」設定を「低-中-高-最高」「Low-Medium-High-Ultra」などから選べるようになっているが、本機のAPUでは多くのゲームでMedium設定くらいがちょうどいいと思われる。ここまでの設定を終えてフレームレートが30fps以上になったら、次へ進もう。

▲多くのゲームでは,そのゲームの品質設定のプリセット設定がある。本機のGPU性能/メモリ帯域性能から考えるとだと「中」設定あたりでゲームをプレイしてみて平均フレームレートを観察すべし

さて、本機は演算性能は高いもの、メモリ帯域がそれほどでもないので、超解像機能の活用は半ば必須となる。本機はAMD製APUを搭載するため、選択すべき超解像処理ブランドは必然的にAMDが開発した「FSR」となる。

AMD FSRを選択したら、続いて「動作モード」設定を行うことになるが、ここが重要。大作ゲームだと「Performance/パフォーマンス」前後が奨励される。本体内蔵液晶パネルはフルHD(1920×1080ピクセル)だが、各設定時のGPUによる"実"レンダリング解像度は、

動作モード | 描画"実"解像度 |

Native AA | 1920×1080ピクセル |

Ultra Quality | 1477×831ピクセル |

Quality | 1280×720ピクセル |

Balanced | 1130×635ピクセル |

Performance | 960×540ピクセル |

Ultra Performance | 640×360ピクセル |

一段上げ下げするとフレームレートは最大で20%は変移するので、プレイしているゲームのパフォーマンス不足を感じたらまずはここをいじることから始めたい。

▲本機の場合は「バランス」ないしは「パフォーマンス」に設定して様子を見るべし

なお、ゲームプレイ中のフレームレートの確認は、[Command Center Button]を押して出てくる「リアルタイムモニター」を有効化すると見られるようになる。筆者は、CPUやGPUの負荷が「%」表示で見られる「列」表示モードがお勧めだ。

▲「リアルタイムモニター」機能は[Command Center Button]を押して出てくるメニューから

▲画面上部に,本機のリアルタイムのCPU負荷やGPU負荷などを表示できる便利な機能。表示場所の移動はタッチ操作で楽々行える

GPU負荷は90%~99%張り付く設定でOK。CPU負荷も同様だが、もし、ゲームコントローラ入力が遅延するような場合には、ゲームループの回転周波数が高すぎる疑いがあるので、CPU負荷率が80%くらいになるよう、目標フレームレート設定値を下げると良い。

▲「ステラーブレード」プレイ中のステータス画面。GPUの負荷率は99%でもよいが、CPU負荷率は90%以上に貼り付くと、プレイ感に遅延が出てくるようになることが

テレビやモニターに繋ぎたいとき

本機でゲームプレイをしていて大きな画面に映したいという人もいることだろう。しかし、本機には一般的なテレビ用接続端子として普及しているHDMI端子はなく、USB-C端があるのみだ。どうしたらいいか。

実は、本機に搭載されている2つのUSB-C端子は、共にDP-ALT(DisplayPort Alternate Mode)に対応しているので、外部モニターに接続したい場合はこの端子をうまく活用すればいい。

PCモニターに映したいというケースが,最もシンプルだ。

その繋ぎたいPCモニター側にもし、DP-ALT対応のUSB-C端子があれば本機とUSB-Cケーブルで直接に接続できる。そのUSB-C端子が、さらにPowerDelivery(PD)給電対応ならば、USB-Cケーブル一本で、映像を映せるだけでなく、給電(充電)まで行えてしまうのだ。

▲フィリップスの「27E1N2600AE/11」のように、2万円台でPD対応のUSB-C端子を装備した120Hz対応モニターも出ている。XB ALLY XとはUSB-Cケーブル一本で映像出力と給電の両方が実現してしまう

PCモニターに備わっているDisplayPort端子や、テレビに配備されているHDMI端子に繋ぎたい場合は、市販されている、USB-C→DisplayPortケーブルやUSB-C→HDMIケーブルを利用するといい。

変換ケーブルや変換アダプタの類は、接続方向が決まっている場合があるのでその点には注意。あまりないとは思うが、HDMI→USB-C方向への変換にしか対応しないケーブルは本機では使えない。たまに存在するので注意。

それと、変換ケーブルではなく、同変換機能の備わった変換アダプタを使って、手持ちのDisplayPortケーブルやHDMIケーブルを活用するのもアリだ。変換アダプタを使うと余計な端子接点が増えて電気的損失が起こりうるが、フルHD解像度程度の映像であれば問題はないだろう。

▲USB-C→DisplayPortケーブルは比較的選択肢が多い

▲USB-C→HDMIケーブルも種類が多いが、HDR非対応だったり、4K非対応だったりするものもあったりするので注意

▲こうした変換アダプタを利用するのもあり

中にはHDMI端子付きやDisplayPort端子付きのUSB-CハブやUSBドックを使いたいというユーザーも出てくるかと思う。

このパターンにも注意がある。たとえば、USBハブ/USBドックに搭載されているHDMI端子から映像は出力されるものの、音声がこのHDMI端子から出力されないというものもあるのだ。

まさに筆者が,以前から所有していたUSB-Cハブがまさにこのパターンだった。注意されたし。

プレイしていて気が付いたいくつかのこと

最後にプレイしていて気が付いたポイントをいくつか紹介したい。

7インチの画面サイズは、ゲームプレイにおける視認性において最小限サイズだとは思うし、普段携行するにもギリギリ許容できる最大限サイズにはなっていると思う。いい選択だ。

しかし、ほとんどのゲームのUI文字、字幕セリフ、ゲージやステータス類が、たぶん20インチ以上の画面サイズを想定した、きめ細かな文字となっているので、筆者には見づらいことがしばしばあった。

筆者の場合、ゲージ類は普通に見えたが、イベント(ドラマ)シーンに挿入される会話の字幕は、小さくて本機の画面では読みづらかった。特に日本語の画数の多い漢字が見づらかった。

まあ、多くのゲームタイトルではゲーム側の設定で、文字サイズを拡大できることが多いので「画面が小さくて文字が見えにくい」と思ったら、慌てず騒がず、そちらで調整しよう。

▲「ステラーブレード」の文字サイズは標準では「中」サイズ。左が実際のゲーム画面。右が実機でのプレイ画面。同じサイズの文字なのだが、やはり7インチだと漢字が小さくて読みづらい

▲多くのゲームではゲーム側の設定にて字幕の文字サイズは変更可能なことが多い。1段大きくするなどして「大」にして見やすく調整しよう

▲「サイレントヒルf」では字幕の文字サイズがデフォルトで最大サイズの「大」設定となっていて、これ以上のサイズは選べず。ゲーミングUMPC向けに1~2段大きい「特大」が欲しいかも

本機が事実上のWindows PCということで、アプリのインストールや、Windows側の設定変更時などでは、デスクトップ画面上で作業したいということがしばしばあると思う。しかし、先述と同じ理由で、画面が小さすぎてWindows側のUI文字がが小過ぎると感じることがある。特にコントロールパネルの類でそんなことをよく感じる。

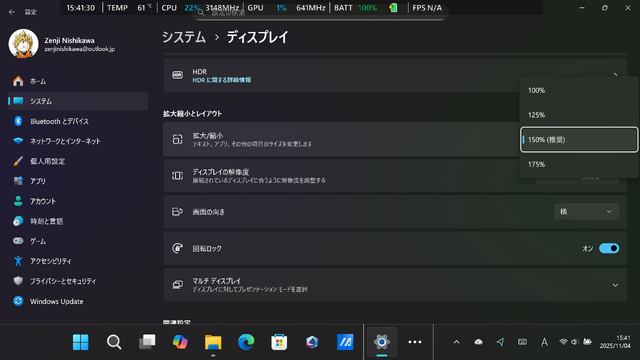

そうしたときには、「ディスプレイの設定」にある「拡大/縮小」を変更することになるかと思う。XB ALLY Xでの、ここの設定はデフォルトでは「150%(奨励)」となっているのだが、文字を大きくするということであれば、これより上の175%や200%あたりに変更することだろう。

実際こうすることで,本機の7インチの画面ではWindowsのUIが格段に見やすくなる。

▲XB ALLY Xでの文字サイズ設定は「150%」がデフォルト値。これより大きくしないと7インチ画面ではWindowsのUIは使いにくい

しかし、この設定のまま、古めの2Dグラフィックスのゲームを起動すると、ゲーム画面も大きくなってしまい,ゲーム画面の全体表示ができなくなってしまう。ここは、今後は、そうしたゲームの起動時には「拡大/縮小」設定をシステム側で、リセットして欲しいとは思った。

▲2Dゲームでは、文字サイズがデフォルトの「150%」のままだとこんな画面になってしまう

▲文字サイズをドットバイトットの「100%」にしないと正しい画面でプレイできない。

▲2Dゲームをプレイする際にいちいちWindows UIの文字サイズを「100%」にしないといけないのは面倒かも

それと、本機の画面はタッチ操作対応で、とても使いやすいのだが、とはいえ小さな画面でWindows OSを操作する際には、タッチだけではままならないこともあるので、マウスやキーボードは手近なところに置いておくべきかも。

そうそう、タッチ操作といえば、ゲームプレイ時に,突然、技が暴発したりして、「そんな技、オレ、今、出してないよ~」という状況があった。

当初は「この謎現象はなんだ?」と思っていたのだが、実は単純かつ明確な原因があった。

この現象は、画面内を動き回る敵キャラを、右スティックによる視点操作で画面中央付近に留めるような、いわば敵の動きに追従した照準操作をしなければならないシューティングタイプのゲームでよく起きた。

画面の右縁に近いところに設置されている本機の右スティックを左方向に大きく力を込めて入力したときに、しばしば右親指が微妙に画面右端を掠めることがあるのだ。この時、本機の感度良好なタッチ操作が反応し、画面をタップしたことになって(≒マウスの左ボタンを押したと判定されて)、これが攻撃動作に化けてしまうのだ。

▲右スティックで激しい視点操作をするときや、掴まれた敵から逃れるために右スティックの左右入力を素早く行わなければならないとき、画面に触れてしまうことがある。この誤操作は設定で簡単に防げる

原因が分かれば対策は簡単。この現象には簡単な対策法がちゃんとある。設定メニューの「Armoury Crate SE」を出して「コマンドセンター」のタイルの「追加」で「タッチスクリーン」を追加。必要に応じてここをオフ/オンとすれば、この問題は解決できるのだ。

この「コマンドセンター」のタイルの「追加」には、結構、便利な機能が列んでいるので色々チェックして見よう。筆者のお勧めは、キーボードを使わずとも画面ショットが撮れる「画面キャプチャ」のタイルの追加だ。

▲コマンドセンターに「機能」を追加する方法

▲追加したい機能「タッチスクリーン」を選択。

▲これでタッチスクリーンをコマンドセンターから簡単にオンオフできるようになる。前述した文字サイズ(拡大/縮小)設定もここから気軽に行いたい

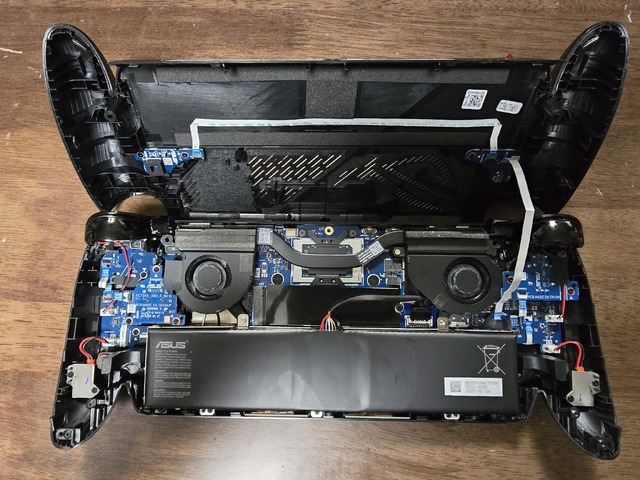

最後の最後に、本体を分解してSSDを換装する場合のコツについても触れておこう。なお、これを行うと、メーカー保証が切れる可能性もあるので行う場合は各自の自己責任にて。

本体の分解は、特に封印シールを剥がさずとも、「+」の精密ドライバーだけで,底面側カバーを外すことができる。底面と上面は細いハーネスで結ばれているので、ご開帳時には力を入れすぎぬよう。

開けられれば作業の半分は終わり。中に見える標準内蔵SSDはM.2の2280サイズ、PCIe4×4レーンタイプなので、換装用SSDは同型の大容量タイプを用意しよう。2025年11月時点で2TBのSSDは著名メーカー製の最安値品で1万7000円前後だ。4TBだと3万8000円前後だ。

▲中央にあるのがメインプロセッサたるAPUのAMD Ryzen AI Z2 Extreme。その下にある黒いビニールテープのようなものが貼ってある物体がSSD

XB ALLY XのAPUであるRyzen Z2シリーズは、SSDはPCIe4対応なので、PCIe5タイプを用意しても使えることは使えるが、その性能を引き出すことはできない。

PS5のSSD換装とは違い、元の標準内蔵SSDの内容を換装用SSDに転送するには、換装先SSDを接続するための対応SSDケースと、EaseUSの「PARTITION MASTER」のようなストレージデバイスのクローニングユーティリティが必要になる。

本稿では誌面の都合もあって、換装の手順までは紹介できないが、Windows PCでは「あるある」のプロセスなので、やり方はそこかしこで見つかるはずだ。クローニング元とクローニング先を入れ違えて行うことだけは気を付けよう。

もし、SSDメーカーからの協賛などがあれば、筆者のYouTubeでやり方をテクノエッジ誌面で改めて寄稿しても良いが(笑)

そうそう、筆者のYouTubeでは、XB ALLY Xを使って、実際にゲームをプレイしている動画を公開しているので,プレイしている時の雰囲気や、ゲームのパフォーマンスの感じを確認したい人は参考までにご覧下さい。