VITUREがXRグラスの新製品、VITURE Luma シリーズとVITURE Beast を国内向けに発売しました。

(Amazonで購入時、ディスカウントコード TECHNOEDGE を入力すると10%オフ。決済時にご確認ください)

VITURE XRグラスは、スマホやPC、ゲーム機等を接続すると大きな仮想スクリーンが空中に浮かんで見えるサングラス型ディスプレイ。「ARグラス」や「スマートグラス」と呼ばれる製品です。

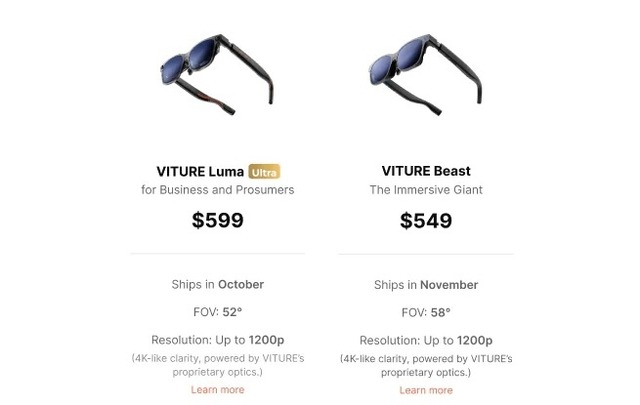

国内では以下の三製品をラインナップします。

標準モデルの VITURE Luma (視野角50度・輝度1000ニト)

多機能な上位モデル VITURE Luma Ultra (52度・1500ニト・トリプルカメラ)

視野が広い次世代モデル VITURE Beast (58度・1250ニト・シングルカメラ)

VITURE公式ストア(このリンクから購入すると新製品三機種が10%オフ)

(割引適用は決済前にご確認ください。)

このうちVITURE Beastのみ予約販売で、2026年1月以降順次出荷の予定。

三機種共通の特徴は、ついにフルHD(1080p)を超えて、縦1200画素の1200p解像度を実現したこと。

加えて、競合のハイエンド機を上回る高輝度でクリアな画質、近視でも別売りインサートレンズ不要の視度調整ダイヤル搭載(Beast除く)、そして首掛けAndroid端末VITURE ProネックバンドやNintendo Switch 2対応モバイルドックなど、ユニークな周辺機器のエコシステムも特徴です。

商品構成としてVITURE Luma(無印)がベースモデル、Luma Ultraが上位らしいことは分かるとして、一見して戸惑うのは「Luma」がつかない「VITURE Beast」の位置づけ。

最高峰の次世代モデルとされるものの、Beastの価格はLuma Ultraより7000円ほど安く、Luma UltraにあってBeastにない機能もあります。

ここではVITURE Luma Ultra実機のインプレを交えつつ、製品の特徴と比較をお伝えします。具体的には「無印Lumaで良いのか、Luma Ultraにゆくべきか、来年のBeastを待ったほうが良いのか?」を選ぶ際の参考となれば幸いです。

(VITURE Luma Ultraは、VITURE社より貸与されたレビューサンプルを試用しています。製品版と同一仕様ですが、ソフトウェアアップデート等で最新版と異なる場合があることをご了承ください。)

VITURE Beastは「次世代機の先行予告」、Ultraは3カメラでフルARも対応の多機能モデル

オチから書いてしまうと、国内で同時に発売(と予約販売)が始まった今回の3機種は、

VITURE Lumaシリーズ:

・標準モデル VITURE Luma。ディスプレイとしての基本機能に絞って買いやすい

・上位モデル VITURE Luma Ultra。トリプルカメラ(センサ)を使ったARなど多機能が売り。パワーユーザーや開発者、業務向け

LumaとLuma Ultraは製品として同じ世代で、標準モデルと全部入り多機能上位モデルの分かりやすい差です。

VITURE Beast (1機種のみ):

・次世代モデル VITURE Beast。広視野角なプリズム光学系を採用。シングルカメラの内蔵3DoFトラッキング(6DoF対応予定)など機能も次世代。現時点で「Beast Pro」やUltraはない。

という関係。

同じシリーズ内で松竹梅に分けたのではなく、Ultraはネックバンド併用でステレオ奥行きカメラを使ったハンドトラッキングや高度なAR機能に対応するなどBeastにない機能も載せており、価格もBeastよりやや上です。

同時に(予約)販売を受け付けたため若干ややこしくなっていますが、本来であればVITURE Lumaシリーズが出たあと、期間をおいて次の世代としてBeastが出るほうが分かりやすい構成。実際にBeastは予約販売で2026年1月以降順次出荷となっています。

この商品構成は夏のグローバル発表時からよく分からん混乱すると言われており、なかにはVITURE Beastの光学系や内蔵トラッキング機能がXREAL One Proに近いことから、競合の新製品に怯えて本来まだ先の製品を慌てて発表したのでは?と邪推する向きもありました。

CEOに訊いてみた

先日VITUREのCEO David Jiang氏が来日した際「XREAL One Proに怯えて本来まだ先の製品を慌てて発表したんですか?」と訊ねたところ、そういうわけではなく、ロードマップ的に近い時期の出荷になることから、消費者が納得して選べるようBeastも同時に先行発表したとの回答でした。

(▲画像:VITUREのCEO David J氏。昨年のVITURE Pro発売時。先日Lumaの話をうかがった際は撮り忘れました)

つまり全てにおいて最上位と思いLuma Ultraを買って届いた途端、さらに次世代です!とBeastが発表されて戸惑うユーザーが出ないようにとの説明です。

実際、解像度はどれも1200pなので、たとえば視野角(画面の広さ)で選ぶ場合、無印Lumaの50度、Luma Ultraの52度に対して、Beastは58度。少し待てば広いうえに7000円安かったのに!となりかねません。

逆にいえば、Ultraだけのステレオ奥行きカメラを使ったARアプリ開発や、VITUREならではのユニークな周辺機器ネックバンドと併用したハンドジェスチャー認識をフル活用したい場合は、BeastではなくUltraを選ぶことになります。

フルAR用途を想定したUltraのほうが最大輝度も高め(1500ニト vs 1250ニト)、視度調整ダイヤルもBeastは非搭載。

あるいは仮想モニタとして注視しやすい範囲だけ高精細のほうが良い場合、視界を覆う没入感は要らない、むしろ広視野角は同じ1200pを引き伸ばして粗くなるから困るという見切りで無印Lumaを選ぶこともありえます。

最大の特徴は1920 x 1200解像度。LumaシリーズとBeast共通

あらためてメーカーVITUREについて。サングラス型ディスプレイといえば、日本では旧称Nreal時代から日本中の携帯キャリア実店舗で売っていたこともあるXREALが一番人気です。

しかしグローバルではVITUREも分野を代表するブランドのひとつ。特に米国市場やゲーマー向け訴求に強く、異なる戦略で競合しています。

そのVITUREの新製品LumaシリーズとBeast 共通の大きな特徴は、縦に1200ピクセルのWUXGA (1920 x 1200)解像度を実現したこと。(Beastは当初1080p、発売後の更新で1200p対応)

サングラス型ディスプレイはここ数年で明るさや色を含めた総合的な画質や見た目の広さ、機能が大きく進歩したものの、解像度は2020年のNreal Light以来、ほぼ1920 x 1080 フルHDどまりでした。

1080pから1200pは縦に120ピクセル、約11%とはいえ、ノートPCで縦横比16:9の1920 x 1080ディスプレイと、16:10で縦1200ピクセルある製品でどちらに余裕があり使いやすかったか想像すれば、ただでさえ最近の主流ノートPCより解像度が低いサングラス型ディスプレイとして、PC作業では無視できないストレスの軽減になり得ます。

実感できる解像度の差。「4K like clarity」???

新型の仕様を知った際には、縦1200は確かに待望ではあるものの、とはいえ約11%ではあり、使ってもあまり差が分からないのでは?と想像していました。

しかし実際にVITURE Luma Ultraを試すと、まずスマートフォンを接続してホーム画面が表示された途端にはっきりと解像感の違いを実感します。

大げさなようですが、最近のスマートフォンのディスプレイは縦に2500ピクセルを超えるモデルもあり、ホーム画面はその縦長の高精細を前提に細かなアイコンやラベルの文字を表示するため情報量は非常に多くなっています。

しかも接続した直後は、グラスの横長ディスプレイ中央に縦画面が柱のようにそのままミラーリングで表示され、大きく潰れて粗が目立ちやすい状態。

VITURE Lumaでは高い輝度で目の分解能が上がること、隅まで比較的クリアに表示する光学系もあわさって、サングラス型ディスプレイのなかでも最高クラスの解像感を得られます。

(▲画像:VITUREモバイルドック併用でNintendo Switch 2を接続した様子。ボケはカメラ直撮りのため)

余談。英語のVITURE製品ページではディスプレイ光学系の鮮明さを指して「4K like clarity」と形容しています。いわゆる4Kは縦2160p。あくまで「like」であって4Kとは言っておらず、また解像度自体についてはちゃんとup to 1200pと書いているものの、数字の比較ではいくらなんでも誇大です。

CEOに振ると、やはりそこかと苦笑しつつ改めるとの回答。そもそもなぜそんな表現にしたのかと訊くと、VITURE Lumaを体験した一般消費者の感想で実際に多かったのが「4Kテレビみたい」の回答だったため、伝えやすい言葉として選んだのも理由とのこと。

明らかに紛らわしく改めるべきなのは大前提として、とはいえ4Kの定義を厳密に把握しているとは限らない一般消費者の感想が「4Kみたい」だったのは、実際にLumaの精細感、明るさや歪みの少なさも含めた画質を体験すると理解できないこともありません。

実際、普段はメガネをしないものの実際は軽い近視という知人にレビュー用のVITURE Luma Ultraを体験してもらったところ、ダイヤルでピントをあわせて画素までクッキリ見える大画面に驚いていた例もありました。(サングラス型ディスプレイは一般に2m~程度の距離に像を結ぶため、スマホやPCモニタよりも遠くの視力が重要になる)

市販のテレビが4K化と同時に明るさやコントラストを含めた画質を向上し大画面化を進め、「4K」は違いますよと宣伝してきたことを思えば、一般消費者の感覚としては「(昔のテレビと比較して、最近の大画面の)4Kテレビみたい」でもおかしくありません。

解像度そのものではなく独自設計の光学系の鮮明さについて添えた形容とはいえ、4Kが解像度を指す用語である以上、メーカーが製品仕様の文脈で「4K like」はダメに決まってますが。次に1440pになったらなんて呼ぶ?

1000ニト以上の高輝度、Lumaは近視でも別売りレンズ不要

1200pのほか今回の3モデルに共通する仕様としては、数字は異なるものの、映像の鮮明さに大きく資する輝度が最低でも1000ニトと高いことが挙げられます。

公称スペックでは、VITURE Lumaが1000ニト、Luma Ultraがもっとも高い1500ニト、Beast は1250ニト。

参考までに、売れているXREALの製品では普及モデルのAir 2 Proが500ニト、最新世代のXREAL Oneは600ニト、新光学系X-Prismを採用したXREAL One Proは700ニト。

輝度の数字だけで映像の主観的な「鮮やかさ」が決まるわけではなく、「もともと最大輝度で使ったことねえよ目が潰れる!」という話もありますが(※ 暗い場所で使う場合など)、人間の目は明るさとコントラストで分解能が上がるため、同じ解像度のディスプレイでも明るいほうが精細感を得られます。

ARグラスを明るい環境で使う場合、輝度はさらに重要。三機種とも電子調光フィルムを採用して99.5%の光を遮断できると謳いますが、それでも正面に明るい光源があったり反射光が入る場合は映像が負けて現実が貫通して見える状態になるため、また側面や下からの光はシェードを装着しないと防げないため、特に映画などの映像コンテンツを鮮やかに見るには高輝度が助けになります。

Luma Ultraが最大1500ニトと非常に明るいのは、光学シースルーごしの現実世界にアプリの映像を重ねて表示する本来のAR用途を想定することも理由です。

トラッキング方式に差。Beastは内蔵のネイティブ3DoF / 6DoF対応へ

最近のサングラス型ディスプレイで話題になることが多いトラッキング機能は、今回の三機種それぞれで大きく異なります。

ヘッドトラッキングは首を上下左右に振る動き(3DoF)や、対応機種では前後に近づく・離れる、上下左右も加えた動き(6DoF)を認識する機能。

動きにあわせて映像を処理することで、仮想画面を現実のディスプレイのように空間の一点に固定されたように表示する、または仮想のウルトラワイド画面や縦マルチディスプレイを上下左右に見渡す、あるいは頭が揺れても画面は揺らさず酔いを防ぐ等が主な使い方です。

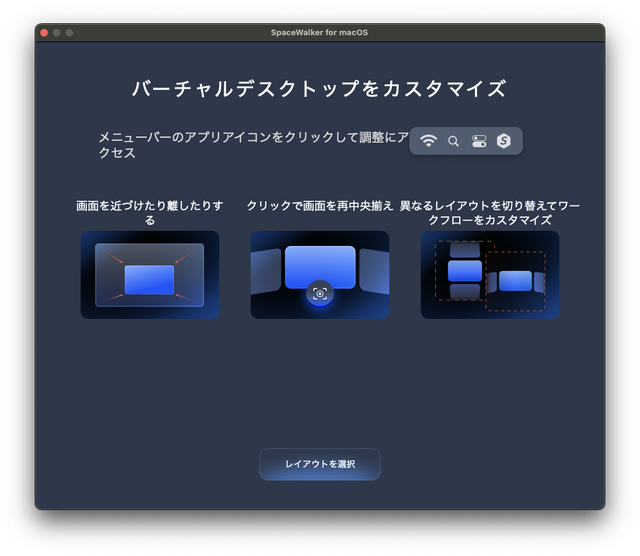

・VITURE Luma:内蔵IMU(慣性センサ)を使った3DoF

Windows / Mac / iOS / Android用のSpaceWalkerアプリが必要。首を振ってウルトラワイド画面や仮想二画面・三画面を見渡すなど。

(メガネだけで処理できずアプリを介するため、スマホでは全アプリで使えるわけではない。SpaceWalkerアプリ内のブラウザや動画プレーヤーで配信サービス等を観る制約がある。PCでは仮想画面を作るためアプリ不問)。

・VITURE Luma Ultra:カメラを併用した6DoF

Lumaの機能に加えて、Windows / MacのSpaceWalkerアプリでは6DoF対応。顔を近づければ自然に画面が大きく見え、離せば仮想マルチモニタを広く見渡せる等。

さらに首掛けAndroid端末VITURE Proネックバンド併用で、複数のカメラを使ったハンドトラッキングや空間コンピューティングアプリにも対応。

・VITURE Beast:シングルRGBカメラを使った内蔵3DoFトラッキング・更新で6DoF対応予定

アプリ不要の内蔵「VisionPair」3DoF対応。他の機種がメガネ側のヘッドトラッキング情報に応じアプリ側で映像を描き換えてメガネに送るのに対して、Beastからはメガネ自体がウルトラワイドモニタ等として認識される。XREAL One世代に近い。発売後の更新で6DoF対応予定。

LumaもLuma Ultraも、各プラットフォーム向けに用意されたコンパニオンアプリ SpaceWalker を使わない場合、ただ表示領域全体にフルサイズで画面を表示するディスプレイになります。SpaceWalkerが使えないゲーム機などに直結する場合も同様。

従来のサングラス型ディスプレイを使ってきたユーザーには今さらの話ですが、トラッキングなしの場合、映像は常に正面になります。

ところが、人間の体は多少なりとも絶えず動いているのを、目で見る外界のほうが「止まっている」と脳が処理しているため、頭の僅かな動きに連動するメガネの画面は「常に正面固定」のはずがむしろ揺れていると認識する場合も。

人によっては交通機関などで細かく揺れると気になる、大画面表示の端を見ようとつい頭を動かすと画面も逃げて気持ちが悪いといった感じ方もあります。

逆にただの「正面固定」で問題ない場合、トラッキング用のカメラやセンサを気にする必要はありません。

Luma Ultraは研究や産業用途も。一般ユーザー向けアプリは現状少数

Luma Ultraがやや特殊なのは、この機種だけ左右のモノクロ奥行き認識カメラを載せていること。

Proネックバンドを使った6DoFアプリや、ネックバンド単体よりも高精度なハンドトラッキングに対応しますが、現状で使えるのはアプリを起動したりタップ・スクロールする操作と、ごく少数の専用ARアプリ・ゲームを使う場合のみ。

ネックバンドも揃えるパワーユーザー向けほか、空間コンピューティングの研究開発用や、ソリューションとセットの業務用ARグラスとして販売することを想定しています。そういえばNreal Light や XREAL Air 2 Ultraもカメラを使った「フル」AR対応でした。

仕様としては、中央のRGBカメラとあわせ現実の物体を認識してデジタル情報で補完する、空間に浮かんだ仮想オブジェクトを掴む、回り込んで反対側から見るなど、名実ともに「ARグラス」といっておかしくない空間コンピューティング機能に対応するものの、現時点で活用アプリが多数あるわけではありません。

(▲動画:VITURE Pro Neckbandで使えるDream Brushアプリ。手で空間に3Dの線を引いて立体お絵かきできる。)

業務用ARグラスは大手が参入して華々しい採用例や実証実験を発表しては消える印象ですが、VITUREのJiang CEOによれば、産業用・研究開発用のARグラス導入は、特にAIと組み合わせたソリューションの拡大で増えつつあり、一度は導入したものの大手の撤退等で機器がディスコンになってしまった企業でのリプレイスだけでも需要があるとのこと。

現状で一般ユーザーが使えるARアプリはごく少数のデモのみながら、Unifty向けSDKの配布も始まり、ARアプリ開発や実験環境としての用途も整備が進んでいます。

共有にも便利な視度調整ダイヤル。Beastは非対応

VITUREの売りのひとつ視度調整ダイヤルは、無印Lumaが-6.0Dまで、Luma Ultraは-4.0Dまでの近視に対応。シンプルなSPHだけ、範囲内の補正で良ければ、別売りのインサートレンズ等は必要ありません。

あくまで簡易的なもので、乱視や範囲外の補正には使えませんが、検眼やレンズ作成の手間と費用がかからず、また家族で共有したり、人に試してもらう際にもすぐ合わせられるのは利点です。

(眼科の処方箋によらない視力補正は不安、使いたくないという場合、単にダイヤルを使わず、外付けレンズを作って補正もできます)

Beastは光学系が違いダイヤルを備えず、XREAL等と同様に外付けのインサートレンズで対応します。

そのほか細かな違いとしては、

・無印Lumaはマイク非搭載

・無印Lumaはアイボックス(ちゃんと見える目の位置の範囲)がもっとも広い。位置の調整や、ズレに比較的強い。

・無印LumaとLuma Ultraは内部の基板が見えるトランスルーセントな樹脂外装。Beastはアルミ・マグネシウム合金のメタルフレーム+樹脂テンプル

・無印LumaとUltraは、ツルが根本からポキポキ曲がるピッチ角度調整に対応。

・Luma Ultraのみ、ツル部分が光る装飾のダイナミックライティング対応。ゲーマー向け?

・Beastのみ、より大きな瞳孔間距離に対応したラージ本体も選択可能(68±6mm)

・重さはLuma 77g、Luma Ultra 83g、Beast 88g

などなど。

まとめ。UltraかBeastか、無印にも利点

選び方・考え方としては、シンプルな高画質ディスプレイで十分なら無印Luma。6DoFなど高度な機能が欲しい場合は、視野角・AR機能・内蔵トラッキング有無などの観点でUltraとBeastの一騎打ち。

VITURE Luma は必ずしも「機能が少ない最安価モデル」というだけでなく、もっとも狭い視野角50度に上位と同じ1920 x 1200ピクセルが詰まっているため、見える範囲ではもっとも高精細(高PPD)です。

広く視界を覆う没入感と、正面の高精細どちらを選ぶかですが、PC作業向けに限らず、ゲーム用途でも視線移動が多くなりすぎるとかえって快適でない、一覧性が高いほうが重要という場合もあります。現にゲーミングディスプレイでも、競技的なゲームでは大画面より27インチ前後が好まれる傾向です。

(もちろん、広視野角のメガネでもフルに使わず中央だけに表示はできますが、粗くなり細部の視認性が落ちることとトレードオフになります)

VITURE Luma Ultraは、パワーユーザーや業務ユーザー、空間コンピューティングアプリ開発用途に応えて登場した製品。

それでは一般ユーザーには無関係かといえば、PCやMacに接続すれば自然な6DoFでウィンドウを固定したり見渡せるという、プロダクティビティ用途での強みはVITURE製品で現状唯一です。6DoFなら現実のモニタのように身を乗り出して細かい部分を見る、少し引いて全体を見渡すといったことも。

(「ものは言いよう」ですが、Luma UltraとBeastは最初からカメラを内蔵しているため、他社製品との比較では外付けカメラを含んだ価格ともいえます)

VITUREのエコシステムを評価するユーザーにとっては、VITURE Proネックバンドとの併用で完全体になるのも魅力。スマホを占有せず、PCなどにケーブルでテザーされることもなく、ハンズフリーで動画配信やPlayStation / Xbox / PC / クラウドからのストリーミングゲーム、画面ミラーリングが使える趣味的なおもしろ端末です。首掛けのAndroid端末という素っ頓狂な発想でありつつGoogle Playにも対応。

VITUREのどのメガネでも使うことができ、ネックバンド本体側のカメラでUltra以外のメガネと組み合わせてもハンドトラッキングができるものの、画角的が狭く精度も限られるため、Ultraのメガネ側カメラ併用で使い勝手が改善します。

VITURE Beast は、次世代にふさわしい58度という広い視野角が魅力。没入感ならこちらです。

またトラッキングも次世代仕様になっており、単体でシングルRGBカメラを使った内蔵3DoFと、アプリ不要の表示カスタマイズ(ウルトラワイド画面等)に対応します。

シングルカメラを使った6DoFにも発売後の更新で対応予定としており、XREALでいえばOne Pro + 外付けカメラのXREAL Eyeに近い設計です。光学系もよく似たプリズム式。

もうひとつのビデオグラスメーカーVITURE

サングラス型ディスプレイでは広視野角競争がまだ終わる気配もなく、マイクロOLEDディスプレイのロードマップ的には、1200pを超えた解像度も順当に投入されることになりそうです。

また「AR / XRグラスを自称するけれど、単なる画面が空中に浮かぶだけで、現実の物体や環境を認識してオーグメントはしてないだろ」という話についても、Luma Ultraのようにトラッキング兼用のカメラを使って外界の認識ができるようになり、Android XRなどの環境も出てきたことで、「単なるサングラス型ディスプレイ」から真のAR / XR機能を備えたXRグラスに進化する方向性もあります。

将来の可能性は各社に期待するとして、いま買えるVITURE Luma シリーズ / Beast は群を抜く明るさと精細感、1200pの余裕が魅力。光学シースルーのグラスとして現状でほぼ唯一 1200p解像度に対応することで、PC作業の快適さを実感します。

グラス系は主に暗い部屋でばかり使っていたので輝度はさほど気にしていませんでしたが、持ち出して屋外で作業をしたり、映像美を含めて鑑賞したい映像コンテンツを移動中に観る際にはやはり明るさが効いてきます。

これまでは薄ぼんやりでも直視型の高画質テレビやモニタではないから仕方ないと期待値を下げていたのが、また一段階上がってしまった感覚です。

(周囲が見えなくても構わない状況であれば、外付けのシールドを取り付ければ輝度は補えるという話もありますが。Lumaシリーズは斜めのハーフミラーを使うため相変わらず下からの光は弱点。)

現状のトラッキング精度や3DoFネイティブな使い方は、一足先に内蔵チップによる低遅延処理を実現したXREAL One シリーズに軍配が上がりますが、Luma UltraのPC / Mac併用6DoFも十分に安定して実用性があります。ここはBeastの実力が楽しみな部分です。

個人的に気に入っている点は、やはり「メガネ単体完結はまだ厳しい、ならば首掛けの専用Android端末を作ればハンズフリーだ!」を思いつくまではともかく本当に突撃してしまったネックバンドや、Nintendo SwitchをXRグラスにつなぎたい一心で作ってしまったモバイルドックなど、ガジェット好きやゲーマーを喜ばせる新しい領域に軽率に、いやアジャイルに取り組む姿勢。かつ、実際にそれが支持され改良を続けていること。

(▲画像:VITURE Luma Ultra、Proネックバンド、Proモバイルドック、ホルダーを装着したNintendo Switch 2のセット。)

初代ネックバンドは野心的なプロダクトで一定の実用性もあったものの、非力でファンがうるさく、ハンズフリーにしたら手で操作できず首元に手を伸ばすかスマホアプリ操作になったりと課題山積でしたが、現行のProネックバンドは相変わらず「おもしろガジェット」枠でありつつ、カメラを使ったハンドジェスチャや空間コンピューティングアプリなど着実にパワーアップしています。

Proモバイルドックも、サードパーティ製ドックが軒並み使えなかったSwitch 2発売直後からいち早くXRグラスに接続できたこと(そして各社がまた振り落とされ対応に追われた最近のv21.0アプデでも影響を受けなかったこと)、マルチプレイ用にわざわざメガネ出力 x2を備えるなど、実用品ながら「意気に感ず」としか言いようがない仕様。 Switch 2にあわせて、スライド式で気軽に着脱できるホルダーもわざわざ新規作成しています (モバイルバッテリーとして大容量かつHDMI変換の機能もありデカくて重い弱点もありますが)。

これまでメガネ系に興味はあっても、いやまだだとステイしていた向きにはもちろん、初期の「ARグラス」を使って大体分かった、こんなものかとアップグレードしていなかったユーザーにも、ここ数年の進化を実感できる製品として、もう一方のフラッグシップであるXREAL Oneシリーズともどもぜひ試してみることをおすすめします。

![【DL版】【初期費用3,300円が無料 ※1契約者1回線/年に限り】IIJmioえらべるSIMカード エントリーパッケージ 月額利用(音声SIM/SMS)[ドコモ・au回線]・(データ/eSIM/プリペイド)[ドコモ回線]IM-B327 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51sZVFzAH1L._SL160_.jpg)