KDDIは、10月28日から29日の2日間に渡って開催された「KDDI SUMMIT 2025」で、Google Cloudとの戦略的提携を発表。

グーグルのGeminiや、Geminiを活用したAIサービスである「NotebookLM」を活用し、コンテンツサービスを提供していく方針を明らかにしました。

サービスには、NewsPicks Selectやナタリー、価格.comといったメディアが参画することを表明しています。

▲KDDIは、10月28日にGoogle Cloudとの戦略的提携を発表

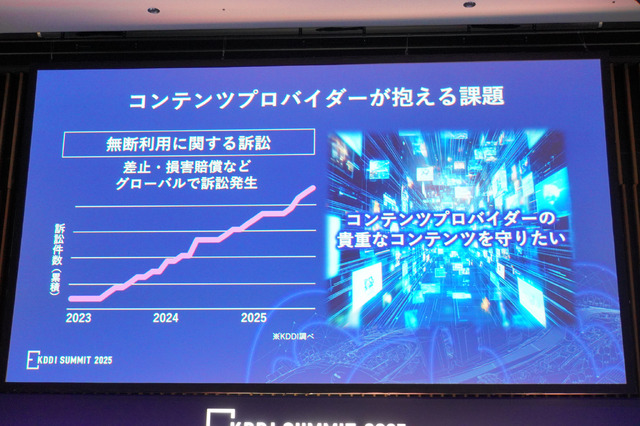

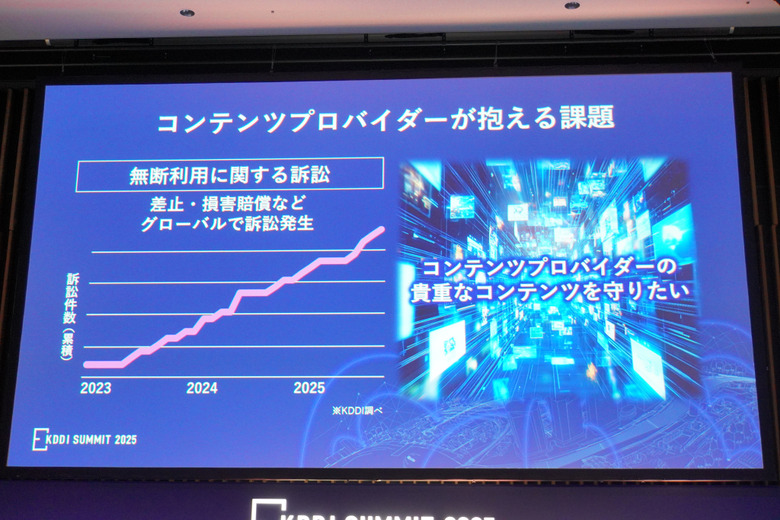

最近では、メディアが公開した情報が生成AIやAI検索に無断で利用され、そのソースになった記事をユーザーが読まなくなるという問題が指摘されています。実際、海外はもちろん、日本でも、日経新聞と朝日新聞、読売新聞がAI検索のPerplexityを著作権侵害で提訴しており、コンテンツを生み出す媒体側とAIサービスとの対立が深刻になっています。

▲メディアとAI開発企業の無断利用に関する訴訟は、うなぎのぼりに増えている

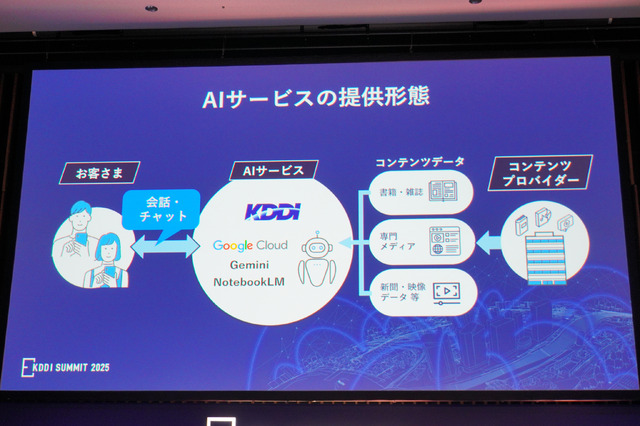

グーグルが検索に導入した「AIによる概要」も、米国では大手メディアとの訴訟沙汰になっています。メディアへのトラフィックが激減したことが、その理由として挙げられています。KDDIがGoogle Cloudと戦略提携をしたのは、こうした課題に対処するためです。具体的には、NotebookLMを使ってあらかじめ許諾を得たメディアがコンテンツを提供。ユーザーがそれを使った際に、きちんと収益を分配するという仕組みを想定しています。

具体的に、どのようなインターフェイスでユーザーにサービスが提供されるのかといったところまでは公開されていませんが、NotebookLMは、ユーザーがソースとしてアップロードした文字やURL、音声以外を参照しない仕様で、ハルシネーションが少ないサービス。ユーザーにとっては確かな情報源から確かな情報だけを得られるのがメリットになります。メディア側とユーザー側をKDDIがつなぐことで、その両者に有益なサービスになりうるというわけです。

▲KDDIがコンテンツデータを集め、NotebookLMのようなAIサービスを通じてユーザーにコンテンツを提供する仕組み。コンテンツ提供者には、レベニューシェアを通じて収益を分配する

試しに、NotebookLMで筆者がテクノエッジに書いた過去4つのスマホAIに関する記事を読み込ませてみました。テーマを絞ったのは、その方がNotebookLMがまとめやすいと思ったからです。それに基づき、NotebookLMに「サムスンとモトローラのAIの違いは?」と尋ねてみたところ、以下のような回答が出力されました。

サムスンとモトローラは、Google Geminiだけではカバーできない独自のAI機能で差別化を図っています。サムスンのGalaxy AIは、主に生産性向上と情報処理の強化に注力しており、大画面を生かした翻訳・要約結果の画面分割表示やポップアップ表示といった独自のUIを実装しました。特にオンデバイスAIの改良により、ボイスレコーダーの文字起こし精度が大幅に向上し、実用的なツールとなっています。

対照的に、モトローラのmoto aiは、カメラ機能への活用を主な焦点とし、被写体の動き検知や動画撮影時の水平ロックなどにAIを使用。さらにハイエンドモデルには、独自のイラスト生成AIなどを割り当てられる「AIキー」という専用ボタンを搭載し、AI機能への物理的なアクセスを提供している点が大きな違いです。

▲NotebookLMに筆者の記事を読み込ませて、質問をしてみたところ、記事を横断して必要な情報をまとめてくれた

記事では、直接的にこれら2つを比較したものはありませんが、AIが4つの記事を横断して、情報を咀嚼し、まとめ直してくれていることが分かります。ちなみに、ソースにした記事内で触れられているモトローラのmoto aiは、「razr 60」から搭載された最新バージョンではなく、「motorola edge 60 pro」のそれになっているため、やや情報が古くなっています。

では、このサービスは、KDDIにとってどのような位置づけになっているのでしょうか。基調講演で戦略提携を発表した代表取締役社長CEOの松田浩路氏は、グループインタビューで「AIの影の部分を光に変えていかなければならない」としながら「権利問題もそうだし、いわゆるPVが減る問題もある。そういう背景に対し、何かお役に立てることがあるのではないかと思った」と、提携に至った理由を語っています。

特に、「すごく大手の方はまだいいかもしれないが、良質なコンテンツをお持ちの方(中小メディア)はたくさんいる」としています。テクノエッジもここに含まれているといいのですが……(笑)。KDDIが名前を挙げたのは6社ですが、あれはあくまで「今日までに合意できたところ」(同)。声掛け自体は幅広く行っており、その数は「50近く」(同)にのぼるといいます。

▲取材にこたえたKDDIの松田社長は、AIの影の部分を光に変えていかなければならなと語った

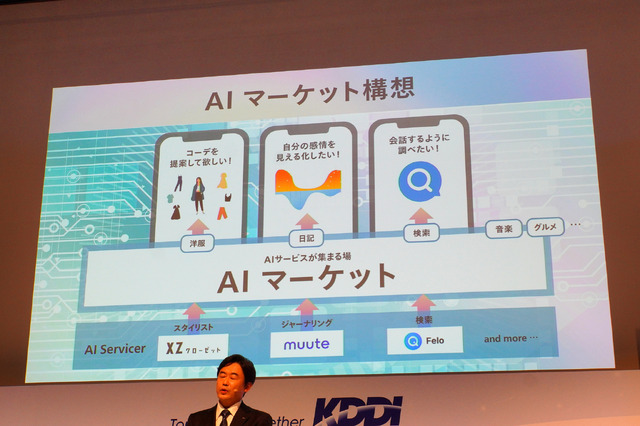

松田氏によると、NotebookLMを使ったサービスは、同氏が就任直後に挙げていた新サービスの「AIマーケット」を置き換えるものだといいます。表明していたサービスを実際に開始する前に大きく転換した格好。AIマーケットは、AI関連アプリをそろえたマーケットプレイスを想定してましたが、「AIサービスを提供するスタートアップが、思っていた以上にいらっしゃらなかった」といいます。

また、AIマーケットよりも、NotebookLMを使ったサービスの方が、ビジネス的に成立しやすいという目論見もあったことがうかがえます。松田氏も、「ChatGPTにお金を払っているように、ものが良ければAIに対してお金を払う意欲はある」としています。

▲4月の就任会見で今後投入する予定の新サービスとして挙げていたAIマーケットだが、松田氏によると、この計画を変更してNotebookLMでのサービス提供になったという

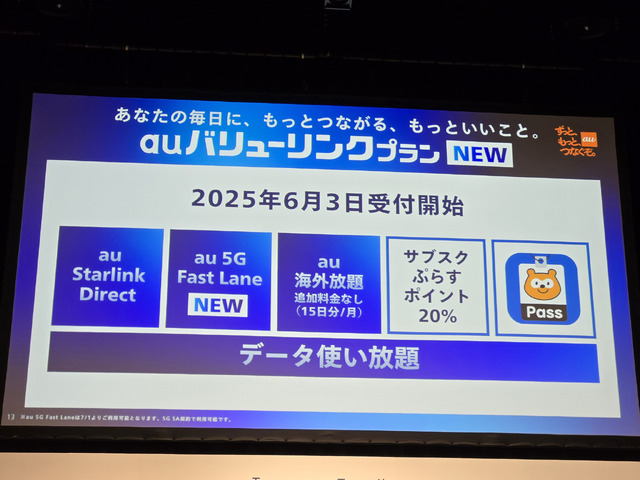

ただし、実際にサービスとして打ち出す際の形は、「どういうふうに提供するかは、時間かけて考えていく」(同)としています。「スマートパス(現Pontaパス)のようなサブスク型がいいのか、違うタイプがいいのか」としており、単体で課金するというよりも、使い放題サービスの中の一部に含めることも検討しているようです。

その功例の1つとして松田氏は、au Starlink Directを挙げています。あちらも、auの料金プランに含まれたサービスですが、提供までには「Starlink(Direct)単品でお金を取れるのか、という議論があったが、手軽にお使いいただけることが大事」といいます。場合によっては、auの料金プランに含まれる新サービスの1つになってくるかもしれません。

▲現行の「auバリューリンクプラン」では、様々なサービスがセットになっている。こうした提供形態も、検討しているようだ

上記のように、NotebookLMはその実用性の高さに定評があります。筆者の回りでも、取材で集めた情報をまとめて、原稿執筆時に活用する際に欠かせないという記者が何人もいます。書く言う筆者も、取材時に取ったメモや録音を放り込み、必要な情報をNotebookLMに質問して引き出して引用するといった形で利用しています。

具体的なサービス構築はこれからのようですが、松田氏は少なくとも「情報が整理された状況のものをご提供したい。ユーザーが検索や調べ物をする際の、裏側の仕組みを整えていく」と話しており、上記の特徴は十分生かされる模様。実用度は、非常に高くなりそうです。ソースを提供するメディア側はもちろん、ユーザーにとってもいいサービスになる可能性があると言えそうです。

![【DL版】【初期費用3,300円が無料 ※1契約者1回線/年に限り】IIJmioえらべるSIMカード エントリーパッケージ 月額利用(音声SIM/SMS)[ドコモ・au回線]・(データ/eSIM/プリペイド)[ドコモ回線]IM-B327 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51sZVFzAH1L._SL160_.jpg)

![【限定10GB増量モデル】国内メーカー直営 ポケット WiFi 『プレミアムチャージWiFi』X200 (日本国内ギガ付) ギガ割引クーポン毎月付与 端末買い切り 契約・クレカ不要 利用分だけ都度チャージ 充電不要 バッテリーレス 海外利用可能 ([X200]100GB/365日) image](https://m.media-amazon.com/images/I/51f+UbMYHaL._SL160_.jpg)

![【国内メーカー直営だから安心】 充電しながら使えるバッテリーレス Wi-Fi 『プレミアムチャージWiFi』[X200]100GB/365日 (日本国内ギガ付) ポケット WiFi ギガ割引クーポン毎月付与 端末買い切り車のWi-Fi 契約・クレカ不要 利用分だけ都度チャージ 充電不要 バッテリーレスモデル 海外利用可能 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51RF3g8pQFL._SL160_.jpg)