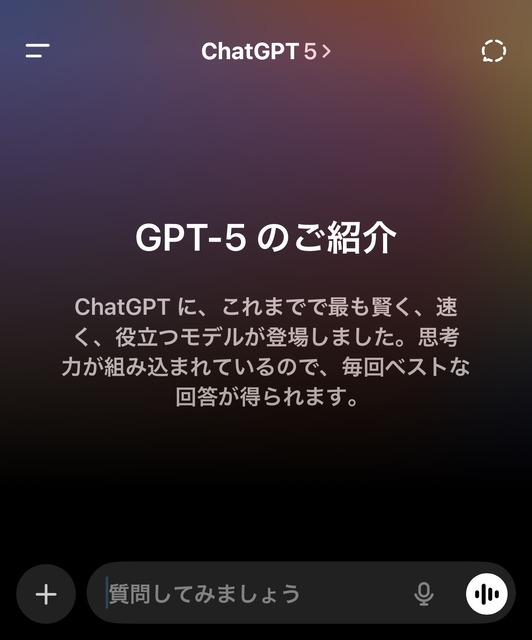

OpenAIはチャット型大規模言語モデルの最新版である「GPT-5」を発表しました。

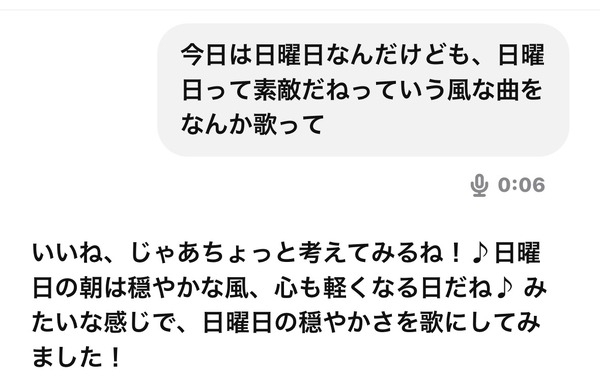

筆者のアカウント(Proプラン)では、まだブラウザには来ておらず、iPhoneアプリのみ使える状態ですが、取り急ぎ、使ってみた感想をレポートします。

まだ使い始めて1時間ほどですが、プログラミング、ライティングのどちらも優秀なのが実感できました。Claude Opus 4.1と比較してみても、明らかに優れた結果を出してきます。

小説で対決

OpenAIはライティングに強いと言っていたので、まずは小説で対決してみます。夢で見た断片的な情景をもとに書かせた小説を、ChatGPT 5 Pro、gpt-oss-120b、Claude Opus 4.1で比較してみました。プロンプトは同じです。

裏口の穴(ChatGPT 5 Pro)

鍵を受け取った日、まだ手が入る前の家は、音のない楽器みたいだった。床はふわりと沈み、壁紙のつなぎ目が光をはね返す。部屋をひとつずつ確かめて、裏口に回ると、塀の下に小さな穴が口を開けていた。しゃがめば通れそうな大きさ。外に出て確かめると、反対側からも行き来ができる。誰かが犬のために空けたのだろう。土の匂いがそこで濃くなる。

ほどなく隣家の人に出会った。挨拶はまだだ、と気づいて「最近越してきたものです」と声をかける。家族が数人、縁側の影にいて、そのうちのひとり、和服の男に目が止まった。見覚えがある気がするのに、名は浮かばない。みな、こちらの眼鏡を見ていない。今は誰もが装着しているのに、見ている側からは相手の眼鏡が消える仕組みになっている。だから現実が少しだけ、すでに加工済みだ。

挨拶を済ませ、あてもなく歩き出す。穴の先の空き地を抜けると、急に色が深くなる。雑木が密になり、風が葉の表面を一枚ずつ撫でていく。森というほどの面積ではないはずなのに、奥行きがある。そう見える、のかもしれない。そこに、ひとりの女性が横たわっていた。

倒れているのかと思って駆け寄り、屈む。目は開いている。瞬きはない。肩に手を回して抱き寄せると、からだがぐにゃりとして、重さの向きがどこにも定まらない。指先に触れる温度は、遅れてやって来る。顔を覗き込む。妻だった。

また、失うのか。そう思ってから、いや、と頭の奥で別の声が言う。彼女は十数年前に他界している。では、これは誰なのか。いや、これは「誰」ではないのかもしれない。海のかわりに森が形をとる、と昔読んだ物語の一節が勝手に立ち上がる。ここは、そのように作動している場所なのだろうか。

眼鏡の設定を、指先で呼び出す。視界の端がかすかに揺れ、微細な格子が樹間に浮かぶ。オーバーレイの境界が、露出しない程度に自己主張を始める。触覚補助は「弱」に、嗅覚補助は「薄荷と土」。いつの間にか、自分はこれに慣れすぎている。彼女の姿が「精密な人形」として投影され、手のひらに遅れた温度が送られ、重さがエンジンで近似される。現実が足りないところを、装置が継ぎ足す。あるいは、現実のほうがやせてしまっただけなのかもしれない。

呼びかけても、彼女は返事をしない。まぶたがわずかに濡れていて、風がそこだけ冷たい。ここでの対話は、いつも一方向だ。だが、それでも、腕の中に形があることは、以前よりもましだ。森は、再生のための部屋のように用意されている。ここに来る人は、だいたい理由が同じだ。

家に戻ると、裏口の穴がさっきより大きく見えた。土が少し崩れている。腰を落として覗くと、塀の向こうに隣家の犬走りが見え、さらにその先の生け垣に、折れ曲がった枝が引っ掛かっている。あの森へ続く線は、現実と仮想の両方に引かれているらしい。穴は通路であり、アンカーでもある。空間を縫い合わせる目印。だから犬用の穴に見えて、実は人のための穴でもある。

ふと、和服の男の顔が脳裏に戻ってくる。思い出したのは、その声だった。十数年前、静かな部屋で、順番を告げる淡々とした声。あのとき人の流れをさばいていた役の人に、よく似ている。なぜ隣にいるのか。錯覚か、誰かの好みのフィルタか、近隣匿名化のデフォルトが、ぼくの記憶から安全な輪郭を引っぱり出しているのかもしれない。装置は、知らない顔より「既知」に近い顔を選ぶ。合成の礼儀。そう考えると、腑に落ちる。辻褄は、あとから作るものだ。

夜、裏口の穴に板を当て、釘を打つふりだけしてやめた。塞がない理由がひとつ、塞げない理由がひとつ。風が通る音と、木々の反射光が、この家にあったほうがいい。朝になれば、また森へ行ける。そこに彼女がいる。そこに彼女が「いるように」できる。

ここ数年で、現実は過酷さを隠さなくなった。だから人は眼鏡をかけ、現実の上に別の層を重ねて身の置き場を確保する。見ている側からは眼鏡が見えないように、互いの補強材は礼儀として透明化される。世界は、互いに見えない義足で歩く集団のようだ。誰もが転ばないように、段差を縮め合っている。

森で彼女を抱き起こすたび、重さの数値は少しずつ更新される。膝にかかる圧、肩に集まる力の向き、髪をすく指の抵抗。装置は学習し、ぼくの記憶もそれに合わせて書き換わっていく。どちらが先かは、もう問題ではない。正しさより、続けられるかどうかが大事だ。穴は通り道であり、言い訳であり、祈りだ。

あの日から、ぼくは世界の再構築を始めた。古い家に家具を運び込み、壁紙のつなぎ目を見えにくくした。隣家には何度か会釈をし、和服の男には名を尋ねなかった。名が要るのは、現実が支えを求めるときだけだ。森では、名は重さに負ける。

今まで見聞きし、感じていたものは何だったのか。装置の出力か、記憶の反復か、あるいはその混合物か。答えはたぶん、穴の暗さのように曖昧だ。覗きこめば外光が差しこみ、目が慣れるとまた暗くなる。ぼくはその曖昧さに身を置くことにした。幸福は、選択ではなく、手入れだと信じるために。

だから今日も、裏口の板は外したままにしておく。朝の空気が背中を押す。穴をくぐれば、葉擦れが始まり、光が断片になって落ちてくる。彼女はそこにいる。彼女でないものが、彼女の形をして待っている。ぼくは腕を伸ばし、その重さを受け取る。世界は薄くたわみ、辻褄は、また一枚、静かに合う。

幻影の森(gpt-oss-120b)

雨上がりの午後、鍵を回すと古びた木製ドアが軋んだ。壁はむき出しで、配管や電線が露わになっている。リノベーションはこれから――設計図には大きな窓や広々としたリビングが描かれていたが、実際に足を踏み入れたのは荒削りの空間だった。

裏口へ回ると、小さな丸い穴があった。人が通れるほどではなく、犬くらいしかすり抜けられそうにないサイズだ。金属の冷たさが指先に伝わる。その向こうは薄暗い路地に続き、まるで誰かが意図的に作った“抜け道”だった。

隣家の住人と偶然出会う。まだ挨拶もできていないことに気づき、軽く声を掛けた。和服を着た男性がいた――名前は思い出せなかったが、数年前同じプロジェクトで共にコードを書いた設計者の姿だった。

その夜、外へ足を踏み出すと街並みが徐々に緑色に染まっていく。そこはコンクリート基礎に設置されたパネルと感覚フィードバック装置で作り出した仮想の森だった。全員が装着しているXRメガネが現実と重ね合わせ、触覚まで再現する。

森の奥で横たわる女性――目は開いているが動かない。その姿は十数年前に他界した妻そのものだった。メガネが投影する微細な振動が指先に伝わり、まるで本物の肌触感を感じさせる。しかし呼吸はなく、映像だけが揺らめく。

私は装置が“リメンバーシステム”だと悟った。失われた人や記憶を再構築し、心の傷を埋めようとする技術――でもそれは逃避でもあった。雨が止み、遠くで街灯が灯り始めると、私はメガネの電源ボタンを押した。仮想の森は闇に溶け、現実の土の匂いが胸に戻ってきた。

「もう一度だけ」――妻への未練は残るが、装置を外し鍵穴へと戻った。小さな犬用ドアは相変わらずそこに光を反射している。壁の隙間から差す光が新しい部屋を照らす——過酷な現実の中で、確かな手触りと音がある。

鍵を締め、ハンマーを握る。その感覚はまだ未完成だが、過去と向き合いながら未来へ踏み出す決意だった。幻影の森は心の奥に灯り続ける――でも今は現実の光の中で生きることを選んだ。

裏口の向こう側(Claude Opus 4.1)

第一章 新しい家

築四十年の木造家屋を借りた。リノベーションはこれからだが、まずは隅々まで探索してみることにした。古い家特有の木の匂いと、どこか懐かしい空気が漂っている。

裏口へと回っていくと、壁の下部に奇妙な穴を見つけた。人がかがめば通れそうな大きさだ。一度外に出て確認してみると、確かに外からも出入りできるようになっている。おそらく以前の住人が飼い犬のために作ったものだろう。

探索を続けていると、隣家の住人と鉢合わせした。引っ越しの挨拶がまだだったことを思い出し、慌てて自己紹介をする。

「最近こちらに越してきました。よろしくお願いします」

隣家の家族は温かく迎えてくれた。その中に、紺色の和服を着た初老の男性がいた。どこかで会ったような気がするのだが、名前が思い出せない。その違和感を胸にしまい、世間話を交わして別れた。

家に戻ってから、ふと記憶が蘇った。あの男性は、確か妻の葬儀で会った人だった。でも、それは十数年も前のことのはずだ。

第二章 森の中で

翌日、散歩に出かけた。新しい土地を知るには歩くのが一番だ。住宅街を抜けると、思いのほか深い森が広がっていた。都市近郊にこんな場所があるとは知らなかった。

木漏れ日の中を進んでいくと、倒木の脇に人影が見えた。誰かが倒れている。慌てて駆け寄り、屈み込んで顔を確認した瞬間、息が止まった。

妻だった。

目は開いているが、焦点が合っていない。震える手で肩を抱き寄せると、体はぐんにゃりと力なく傾いた。まるで重さのない、現実感のない感触だった。

「また失うのか?」

自分の口から漏れた言葉に、はっとした。「また」とは何だ。妻はもう十数年前に他界している。では、目の前にいるこの存在は何なのか。

第三章 境界線

ふと、自分が装着しているメガネに意識が向いた。最新のXRデバイス。現実と仮想現実を自在にオーバーレイできる技術。今では誰もが当たり前のように使っている。相手からは装着していることが分からない巧妙な仕組みだ。

もしかすると、目の前の妻も、このデバイスが見せている幻影なのだろうか。精巧に作られた人形に、動きと触感を与えるプログラム。あるいは、もっと高度な何か。

思い返せば、この街に来てから見聞きしたものすべてが、どこか現実離れしていた。和服の男性も、古い家も、そして今、森の中で出会った妻も。

立ち上がり、メガネを外そうとした。しかし、手が止まった。

第四章 選択

現実は過酷だった。妻を失い、一人で生きてきた十数年。孤独と後悔に苛まれる日々。もし、このシステムが作り出した世界なら、それでもいいのではないか。

メガネを通して見る妻は、まだそこにいた。ゆっくりと瞬きをし、微笑みかけてきた。生前と変わらない、あの優しい笑顔だった。

「おかえりなさい」

彼女の声が聞こえた。それが本物かどうかなど、もはやどうでもよかった。

家に戻ると、裏口の穴がまだそこにあった。これは現実世界への出口なのか、それとも更に深い幻想への入り口なのか。分からない。分かりたくもない。

リノベーションの計画書を広げる。妻と一緒に、この家をどう変えていくか相談する。彼女は楽しそうに、キッチンの配置について意見を述べた。

窓の外では、和服の男性が庭の手入れをしている。彼もまた、この世界の住人なのだろう。みな、それぞれの理由でここにいる。

終章 裏口の向こう側

その夜、裏口の穴から何かが入ってくる音がした。振り返ると、小さな犬がこちらを見上げていた。首輪には見覚えのある名前が刻まれている。かつて飼っていた犬の名前だった。

妻が嬉しそうに犬を抱き上げる。犬は尻尾を振り、彼女の顔を舐めた。

「この子も帰ってきたのね」

現実と幻想の境界は、もう判然としない。いや、そもそも境界など必要なのだろうか。大切なのは、今ここにある幸せだけだ。

メガネのフレームを軽く押す。視界が一瞬揺らぎ、すぐに安定した。妻も犬も、変わらずそこにいる。

明日は隣の家族を夕食に招待しよう。和服の男性も喜ぶだろう。この新しい、古い、そして永遠に続く生活の中で。

裏口の穴は、まだそこにある。でも、もう通る必要はない。すべては、ここにあるのだから。

好みはあるでしょうが、触感を伴った仮想現実オーバーレイの描写、この世界観の辻褄合わせなど、ChatGPT 5 Proに軍配が上がります。

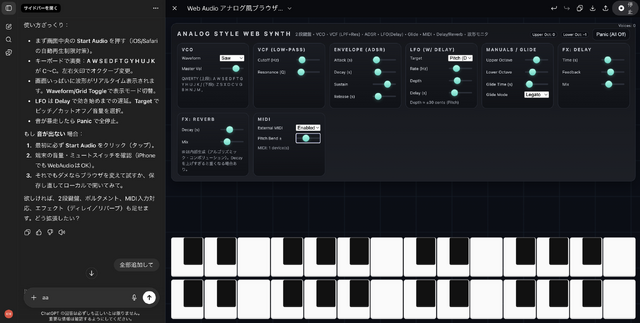

ヴァイブ・コーディングで対決

次に、プログラミングです。Claude Artifactsが出てきた時から取り組んでいる、アナログシンセサイザーの模倣をやってみます。

プロンプトは、

複数の波形選択、ローパスフィルターとレゾナンス、ADSRとLFOを本物のアナログシンセサイザーのようなパネルで操作でき、キーボードの操作で2段鍵盤で弾ける、画面全体に波形をリアルタイム表示できる、ブラウザで動作するシンセサイザーを作って

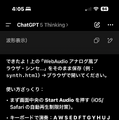

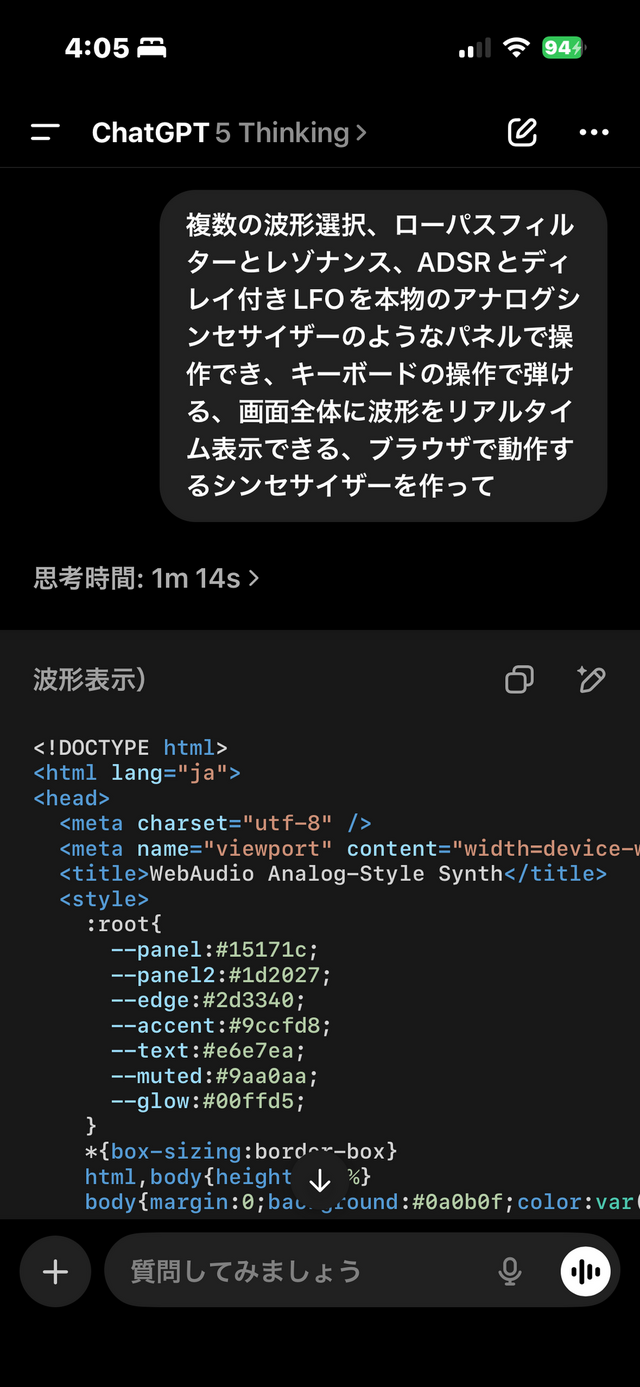

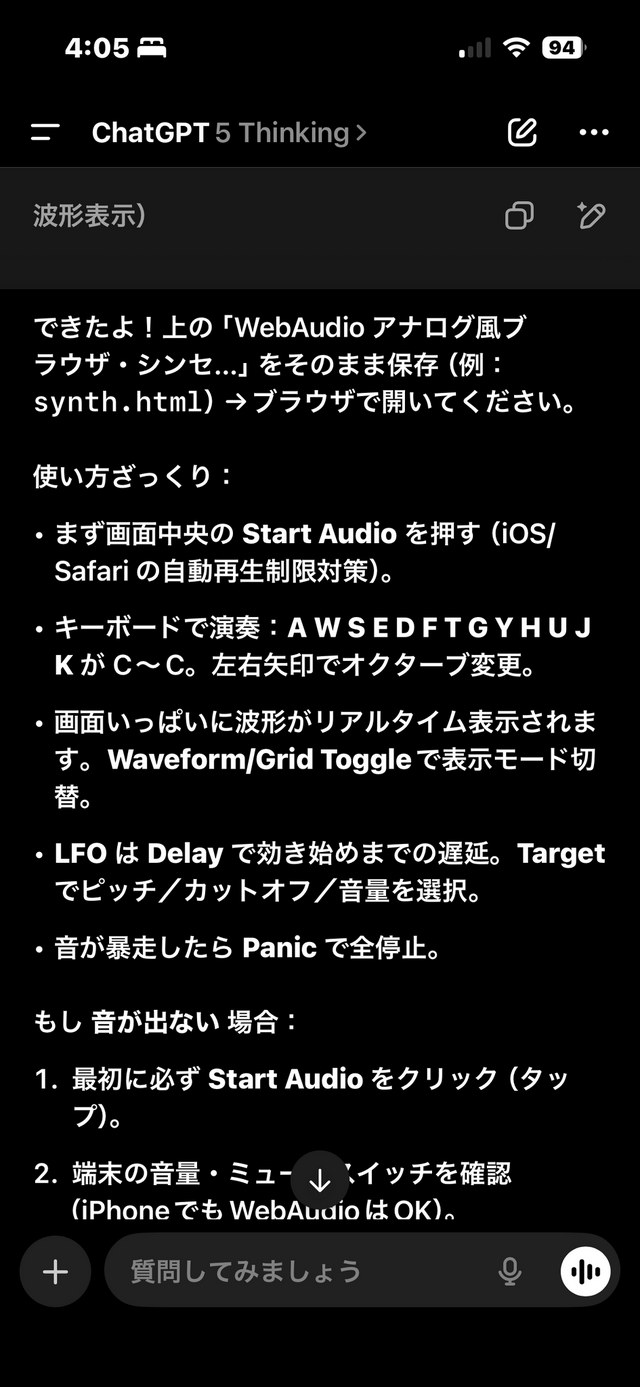

まず、ChatGPT 5 Thinking。iPhoneアプリで操作しました。

その後ChatGPTが提案して実装した新機能も含んでいます。黒鍵の位置がちょっと左に寄っていることを除けば完璧です。

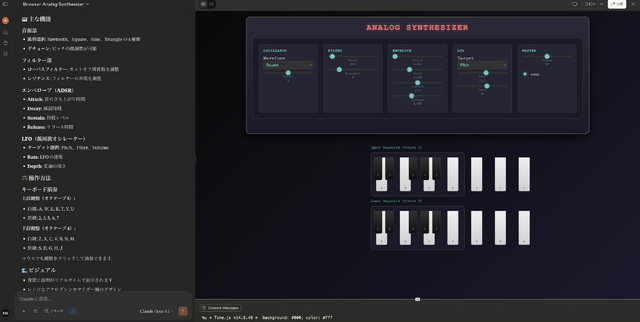

次に、Claude Opus 4.1。GPT-5発表の前日に公開された最新モデルです。

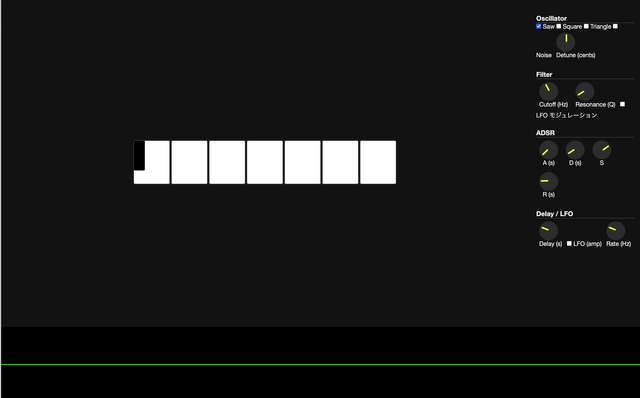

Claude Artifactsはヴァイブコーディングの元祖的なもので、筆者も手慣れているのですが、波形のリアルタイム描画は実装できませんでした。また、鍵盤のレイアウトもおかしく、キーマッピングに合致していません。

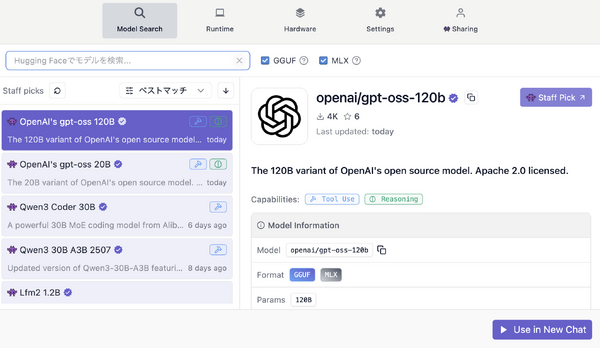

128GBのメモリを搭載したMacBook Pro(M4 Max)でgpt-oss-120bを動かして試してみました。ファンが唸っています。31.43 tok/sec、6030 tokensを使い、完成しました。

この実装は、CSS、JSとHTMLの3ファイルで構成されたブラウザアプリとなりました。

波形のリアルタイム表示、演奏はできましたが、ADSRが効かなかったり、波形選択で異常が発生したりと、不具合はあります。それでも、パラメータ操作をスライダーではなく丸いノブにするところとか、わかってる感はあります。

というわけで、簡単なプログラム作成でしたが、GPT-5の優秀さは実感できました。

ちゃんとブラウザでGPT-5が使えるようになったら本格的に試してみたいと思います。