VR/MRヘッドセットの新製品『Play For Dream MR』を試してみました。

Play For Dream MRは、2020年創業のスタートアップPlay For Dream (旧YVR)が開発したスタンドアロン型のVR/MRヘッドセット。

片目4K x2のリアル8K有機EL画質、着けたまま自然に外が見え空間写真やビデオも撮れるカラーパススルー、視線と素手で操作できるアイトラッキング・ハンドトラッキング、さらに後頭部バンドに一体化したバッテリーでケーブルなし単体利用も可能など、多機能で豪華な仕様が特徴です。

(以下、実機についての記述はPlay for Dreamからお借りした評価機によるもの。製品版やソフトウェアアップデート後とは異なる可能性があります)

現実とデジタルが一体化!Play For Dream MR空間コンピューター|マクアケ

中身は Qualcommの空間コンピューティングチップ Snapdragon XR2+ Gen 2に、Androidベースの独自プラットフォーム『Dream OS』。

単体動作のほか、Wi-Fi 7対応の無線または有線でPCに接続して、SteamVRをはじめPC VR用の高解像度ヘッドセットとしても利用できます。標準的なVRハンドコントローラも付属。

Vision Proを強烈に意識したスタイルと、高精細やアイトラなど部分的に共通する仕様から、一時は「Vision Proキラー(か?)」「Android版Vision Pro」などと盛られて話題にされていたこともあります。

しばらく試用した現時点の評価は「用途によって評価が変わるものの、総合的によくできた野心的な製品。ハードウェアの作りの良さや8K OLEDの高画質、VD(Virtual Desktop)も使えるPC VRでの実用性は本物。パススルーやアイトラッキングUIも驚くほどよく機能する。一方で、Androidベースの独自OSやストア、エコシステム、空間コンピュータとしての可能性は発展途上。」

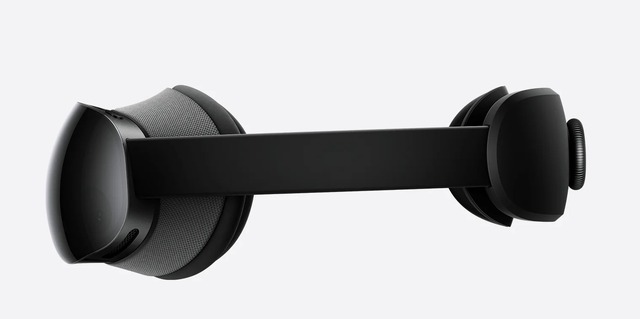

Vision Pro + Quest Pro 的な外観

▲画像:左から Meta Quest Pro、Play for Dream MR、Apple Vision Pro

まずは、言及しないわけにはいかない外装デザインとハードウェアから。

Apple Vision Pro (2024年2月) のゴーグル部分がMeta Quest Pro (2022年11月)とかなり似ていることが示すように、Mixed Reality対応ヘッドセットは多数のカメラ・センサをゴーグル部分に配置する必要から、いわば収斂進化のように近いデザインに落ち着く傾向があります。

Meta Quest 3や3s は前面・下面のセンサ類を敢えてアイコン的な複眼や3本線に収めて目立たせたのに対して、Vision Pro や Quest Pro は透明のカバー下に収めた程度の違いです。

(Vision Proは前面にも着用者の目元を再現する立体ディスプレイEyeSightを配置する必要性もありますが)。

意匠権や特許等の要素はまた別として、単に合理的に設計した結果、ベストプラクティスともいえる共通の基本構造に収斂して、一見すると近い外観になるのもよくある話です。

▲画像:「デジタルクラウン」まで同じ位置。

……と前置きしたうえで、Play for Dream は明らかにそうした範疇には収まらず、明確にVision Proを意識して貪欲なまでに取り入れたデザイン。

ゴーグル上部・右側の全く同じ場所にそっくりな『デジタルクラウン』(PfDでは『ダイヤルボタン』)があり、反対にはこれまたよく似た位置と形のボタン(電源 / シャッターボタン)があります。

排気口が上面にあるのは熱設計上の合理として、2つに分かれた配置や形状までそのまま。

手で操作する部分だけでなく、接顔部のクッションと、ゴーグルに接続するライトシール部分がそれぞれマグネット式で着脱する構造も同じ。特にクッションは、外しているとVision Proのものと一見区別がつかないほど似ています。

ハードウェアの仕上げや精度自体は良好で洗練されており、Vision Pro や Meta Quest Pro と並べても引けを取りません。

(Appleならではの異様なまでのこだわり、たとえばゴーグル部分と金属フレームが滑らかな曲面でつながっていたり、ファブリックから開発した複雑な構造のニットバンド等は採用していません)

バンド部分は Vision Pro をお手本にせず、Quest Pro等が採用する幅広の後頭部クッション+バッテリーをダイヤルで締める方式。

前は目の周りで押さえる構造で、おでこで押さえるタイプよりも締めつけ感はあるものの、前後の重量バランスと安定性に優れています。

Dream OS (Androidベース独自)もvisionOSインスパイア

OSのインターフェースも、ホーム画面アイコンの並び方やクイックメニューなど、「似せない努力をしていない」レベルを超えて強烈にインスパイア()された部分が多数。

ウィンドウを動かす、サイズを変える、閉じるといったVision Proの基本操作に慣れていればそのまま使えるほど。アイトラッキングと指をあわせるタップでの操作もほぼ同じ感覚です。

(ハンドトラッキングはまだ実験的機能で、精度的には「Vision Pro前のQuest」程度。)

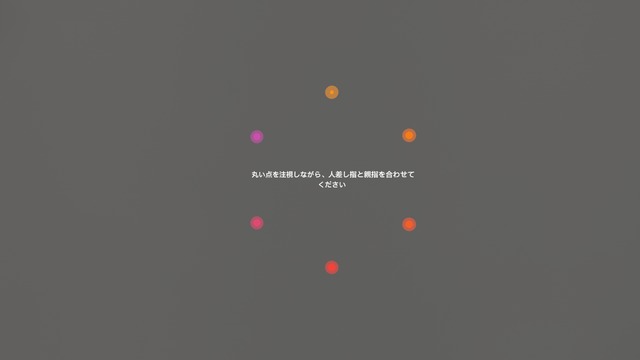

セットアップ時のアイトラッキングのキャリブレーションなどは、やることは各社とも同じ「ターゲットを順に注視」ですが、Play for Dreamではターゲットの色や形状、認識時の挙動までVision Proに寄せています。

デジタルクラウンの使い方も、1クリックでホーム画面、回すとパススルーと仮想環境の切り替えで全く同じ。

(ただし、visionOSのEnvironment のように滑らかな切り替えは荷が重かったのか、連続的に回るダイヤルながらパススルー・中間・仮想環境の三段階)。

いわゆる空間コンピュータとしてのVision Proが他を圧倒して先進的であることは確かで、必須の機能を実装してゆけば自ずと近くなることは事実ですが、Play for Dreamは多くの点でVision Proを教科書としてそのまま取り入れており、Androidベースでここまで寄せて来るかと逆に感心します。

それはそれとして、肝心のパススルーやアイトラッキング操作はかなり自然で高いレベル。

(比較的枯れたアイトラッキングはよく機能しますが、現時点ではハンドトラッキングのタップ認識が一拍遅れたり無反応のことも多く、結局コントローラが楽です)

ソフトウェア全般にはまだ荒削りな部分も多く、先進的な機能はそこかしこにベータ中の断り書きがあります。

基本の描画モードにも描画解像度・リフレッシュレート、フォビエーテッドレンダリング有無、色収差補正等々の組み合わせがあり、気にせずデフォルトでも動作するものの、「高度な設定」から用途にあわせた最適なパフォーマンスを探るのはユーザーに委ねられています。

8K有機EL画質の没入感は本物。フィットの調整は必須

Play for Dream の大きな売りのひとつ、片目4K x2の8K画質について。視野中央の解像度 45PPD、総ピクセル数2700万、FOVは公称 103度という仕様です。

結論からいえば、特に正面中央寄りの高精細や、有機ELの深い黒、鮮やかな色彩とコントラストは、現時点のVRヘッドセットで最高級のひとつ。

映像目当て、あるいはPC VRのゲームやコンテンツをできるだけ高精細で、鮮やかに体験したいのであれば、総合的なパッケージとしてはむしろ非常にお買い得なほど。

もちろん、目標である人間の視覚はまだまだ高いハードルであり、視野角などすべての要素を兼ね備えた製品は他社を含めてまだ実現していません。

高精細とOLED品質は間違いないとして、Play for Dreamの映像面のトレードオフを挙げれば、

・レンズ的にスイートスポットが狭く、フィットの調整が必須

レンズと眼球の最適な位置合わせがズレると急にぼやけたり、周辺視野が見づらくなる。

試用時には「こんなもんか」とジャッジする前にグリグリと位置を探ったり、IPDをもう一度キャリブレーションする必要があります。

・視野角は標準~やや狭い程度

上とも関連しますが、映像品質は圧倒的でも、視野の広さはこれまでのVRヘッドセットと変わりません。

また、視野の周辺にかけて粗くなるのは人間の視覚特性にあわせた意図的な設計ではあるものの、視界の端近くではソフトウェア的な補正も追いついていません。

最近揃ってきたリアル8K OLED採用組のなかでも、レンズ設計はやや弱い印象です。

ほか、暗い背景に明るいオブジェクトがある場合など、表示するコンテンツによってはレンズ内の反射が目につくこともあります。こんなところでもVision Proリスペクトです。

Virtual Desktop(アプリ)対応、PC VR用の高画質ヘッドセットに

Dream OS では、独自のストアでゲームや基本的なアプリを入手したり、標準のアプリでウェブブラウズや映像・写真再生、カメラアプリでパススルーカメラを使った空間写真・空間ビデオ撮影等々が可能。

基本的にはサクサクと動き、空間ビデオや写真は Vision Pro で撮るのとほぼ同じ感覚で「視界そのまま記録」が楽しめます。暗所に弱くノイズまみれになるのは初期のVision Proと同様。

とはいえ独自のアプリストアはゲームタイトル等も少なく、一部に高品質なゲームもあるものの、Quest / PC VR / PS VRでマルチ展開する大型タイトル等もほぼ遊べません。

メーカーが推す用途は、独自のシアターアプリも用意した動画鑑賞と、PCや外部のゲーム機等と接続したゲーミング。

Quest 準拠の小型軽量なコントローラが付属しており、Play for Dream独自アプリでも、つい最近利用可能になった定番アプリ Virtual Desktop (別売)でもPCからのミラーリングが利用できます。

標準アプリは接続があまり安定しない印象ですが、Play for Dreamにとって大きいのは VDことVirtual Desktop が使えること。

ゲーミングPCで動くSteamVR等のゲームを、ネイティブ動作かと錯覚する低遅延・高精細で、ほとんど違和感なくプレイできます。

極論、Dream OSはVDの起動にだけ使い、PC VR向けの比較的コンパクトなオールインワンヘッドセットとして利用するのも十分にありと思える快適さです。

(設定によるものの、高画質・高リフレッシュレートを両立すると本体バッテリーはあっという間に切れるため、ホットスワップ用と考えてVision Pro風の外部バッテリー運用やケーブル給電が無難。)

Vision Proを堂々と「お手本」に、あくまで独自の野心的製品

外観からソフトウェアまで、直球で Apple Vision Proを「お手本」にした点が多い製品ですが、それでは誤認(だけ)を狙った安直なノックオフ商品なのかといえば、Play for Dream はユニークな名称とリング状のロゴなど独自のブランドを堂々と打ち出しており、アプリアイコンや環境(壁紙)等も独自で、「間違って手に取ってくれれば」的に何から何まで模倣する気配はありません。

▲画像:デフォルト環境のひとつ、オアシスのほとりに中国風の邸宅。カリフォルニアのジョシュアツリーでもヨセミテ国立公園でもありません。

「そのままを狙いました!」部分と独自性の同居には、実際に出来が良い製品だけに困惑しますが、おそらくPlay for Dream社としては、Vision Pro以外の製品からも様々な要素を導入していることが示すように、良いと評価したものはなんでも貪欲に「採用する」ことに何のてらいもなく、隠す発想すらないのが正解のようです。

「空間コンピュータ」としての単体利用は、高度なパススルーやアイトラッキングなど要素単位では光るものがありつつ、エコシステム的にもまだまだこれから。

たとえば現実の物体や空間と仮想を高精度に重ね合わせることで初めて可能になるアプリや利便性といった部分を体感する標準アプリはほとんどありません。

一方で、総合的なハードウェアやディスプレイの品質は高レベル。「空間コンピュータ」としての発展は、年内にも登場する Google の Android XRを含めて今後に期待しつつ、とりあえずはPC VR用8Kヘッドセットとしての実用性だけでも大いに検討の価値があります。

Play for Dream MR は、現在 Makuake で国内向けの応援購入プロジェクトを7月16日まで実施中。

市販の予価は36万円近くですが、約30%オフ 25万円前後で手に入るプランがまだあります。

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] POP UP PARADE ウマ娘 プリティーダービー ネオユニヴァース L size ノンスケール プラスチック製 塗装済み完成品 image](https://m.media-amazon.com/images/I/41Xt56zQ3CL._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] ねんどろいど ウマ娘 プリティーダービー スーパークリーク ノンスケール プラスチック製 塗装済み可動フィギュア image](https://m.media-amazon.com/images/I/41tIOsCGvML._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] ねんどろいど ピクミン オッチン ノンスケール 磁石使用 プラスチック製 塗装済み可動フィギュア image](https://m.media-amazon.com/images/I/41e2uUrKk4L._SL160_.jpg)