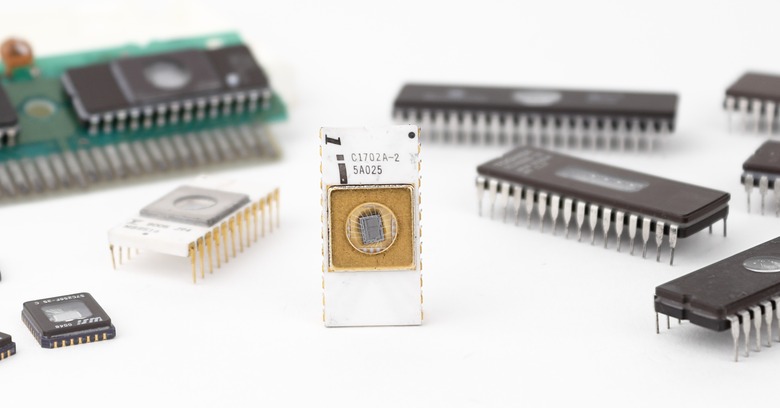

(参考製品名 「Intel 1702A-2」ほか)

[種類] EPROM

[記録方法] フローティングゲート

[メディアサイズ] 約30.5×15.6×8.2mm(DIP24)など

[記録部サイズ] ----

[容量] 2Kbit(256KB)~32Mbit(4MB)

[登場年] 1971年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

ロストメモリーズの記事一覧「UV-EPROM」は、インテルが1971年に開発したメモリーIC。電源をオフにしてもデータが消えずに残る、不揮発性ROMの一種です。

不揮発性ROMには大きく2つの種類があります。1つは製造時からデータが書き込まれ、書き換えはできないマスクROM。専用のフォトマスクを作り、それを使って製造するため、安く大量に作るのに向いた方法となります。

しかし、フォトマスクは製造業でいうなら金型、印刷業では版下みたいなものなので、製造量と関係なく作製費が乗っかってきます。つまり、少量だけ作りたい場合はそれだけ割高になり、製造単価が高くなってしまうわけです。また、書き込むデータを工場が受け取ってからフォトマスクを作成するため、製造にかかる期間が長くなりがちです。

これに対し、後からデータを書き込める不揮発性ROMは、PROM(Programmable ROM)と呼ばれます。

PROMにもいくつか種類があり、一度しか書き込めないワンタイムPROM(One Time PROM)と、消去可能で何度も書き込めるEPROM(Erasable PROM)があります。どちらも書き込み用の機器としてROMライターが必要となるものの、ユーザー自身で書き込むことができるため、手元でROMを製造できるというのがメリットです。とくにEPROMは消去すれば再利用も可能ですから、開発機でのテスト用としても重宝されました。

マスクROMはCD-ROM、ワンタイムPROMはCD-R、EPROMはCD-RWみたいな関係だと思えばわかりやすいでしょうか。

「UV-EPROM」は最初に実用化されたEPROMで、消去に紫外線を用いるのが特徴です。このUV-EPROMについて詳しく見ていきましょう。

最初のUV-EPROMは1701? 1702? 1702A?

最初に開発されたUV-EPROMは、インテルによる「Intel 1701」(以下、Intelを省略します)。文献を調べていると、1702を最初だとするものが多いのが少々不思議なところです。インテルですら1702が最初だとしています。

1701と1702の違いは何かというと、1701にはStatic Operationだけでなく、Dynamic Operationにも対応していること。なんのこっちゃ、となりますが、仕様書を斜め読みしてみたところ、データ読み出しを2つの入力ピン(22、23番ピン)で動的に制御するのがDynamic Operation、一定の待ち時間で静的に制御するのがStatic Operationのようです。

Dynamic Operationは手順が複雑になりますが、そのぶんアクセスタイムが最大650nsと速いのがメリット。Static Operationはアクセス手順が簡略化されるものの、アクセスタイムは最大1000nsにまで落ちるという違いがあります。

UV-EPROMとしての元祖は1701ですが、その後の製品にはDynamic Operationがなく、直系の祖先という視点で考えれば、1702が最初といえる……かもしれないですね。

ここでちょっと悩むのが、1702Aが最初だとする文献もあることでしょう。

1701や1702の書き込み時の電圧は-48V、電流は通常750mAにもなります。電力でいえば36Wにもなるわけで、長時間書き込みを続けてしまうと熱で壊れてしまう危険があります。そのため、少し書いては冷えるまで待つという動作を繰り返す必要があり、全てのデータを書き終えるまでかなりの時間がかかってしまいます。

1702Aは電流を200mAあたりにまで下げ、消費電力と発熱を抑えたモデル。これにより冷却待ち時間が減り、書き込み時間が大幅に短縮されるようになりました。つまり、実用的な製品として完成したという意味では、1702Aを最初だとするのもわからなくはないです。

実際、個人売買サイトを巡回していても、見つかるのは1702Aばかりで、1702はかなりレア。1702までは、実質的にプロトタイプみたいな扱いだったかもしれません。

なお、1701はどうかというと、過去にヤフオクで出回ったことがあります(Aucfreeによるミラー)。かなりの美品で驚きましたが、基本、まず見つからないと思った方がよさそうですね。欲しいですが……。

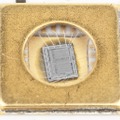

石英ガラスの窓が特徴のUV-EPROM

まずは、UV-EPROMの原理から。UV-EPROMにはデータ記録用に多数のMOSFET(電界効果トランジスタ)が並んでいます。MOSFETはソース、ドレイン、ゲートという3つの端子があり、ゲートへ電圧を「加える/加えない」で、ソースとドレインの間の電流を「流す/流さない」を制御できます。つまり、ゲートの状態で0か1かを記憶できるわけです。

といっても、ゲートへの電圧が失われるとデータが消えてしまうため、これではRAMと変わりません。不揮発性ROMにするため、UV-EPROM内のMOSFETでは、ゲート端子に配線のないフローティングゲートという構成が採用されています。ゲートに端子がないため電源が失われてもゲートの電圧は変化せず、データを保持できるわけです。

では、どうやってフローティングゲートの電圧を変更するかというと、コントロールゲートを使います。コントロールゲートはフローティングゲートと絶縁層を介して接続されており、普段は電流が流れません。しかし、コントロールゲートに高い電圧を加えると、絶縁層を超えてフローティングゲートへと電子が流れ込み、電圧がかかるようになるわけです。コントロールゲートの電圧を落とすと再び絶縁されますので、フローティングゲートの電圧が保持されます。

しかし、これだけでは書き込みはできても、消去はできません。そこで利用するのが、UV……紫外線です。フローティングゲートに紫外線を照射すると、閉じ込められた電子のエネルギーが高くなり、絶縁層を超えて逃げ出します。これによりフローティングゲートの電圧が失われ、データを消去できるわけです。

といった基本がわかったところで、初期のUV-EPROMの実物写真を見てみましょう。

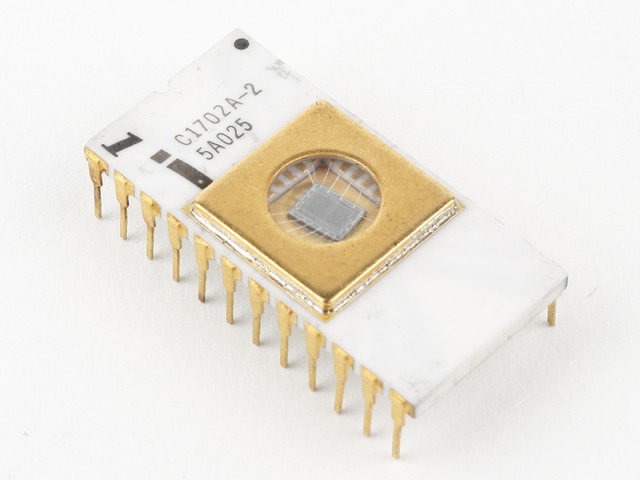

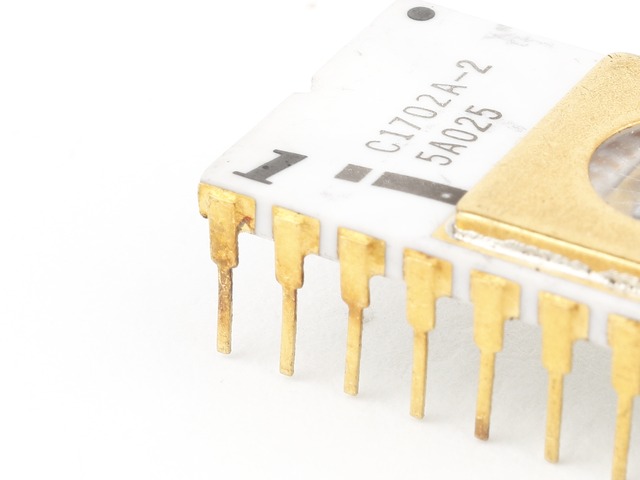

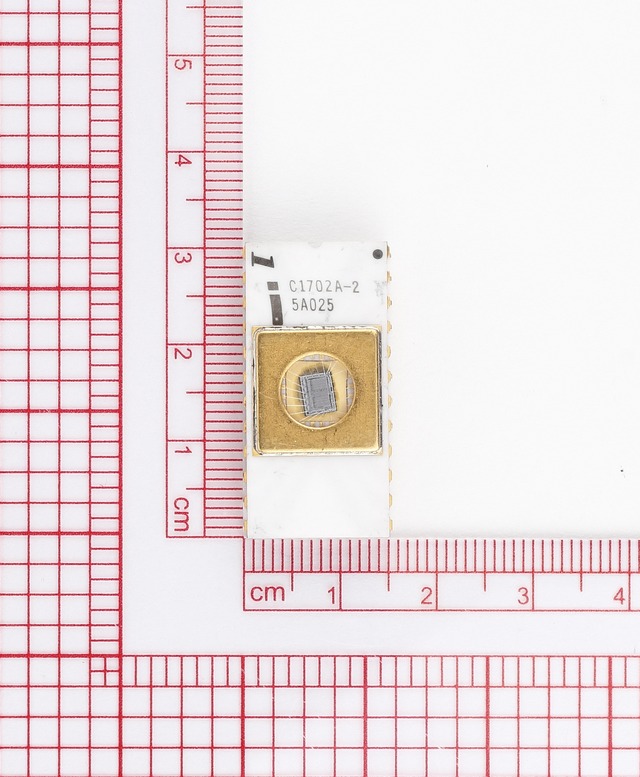

「1702A」は2Kbitの容量を持つUV-EPROM。先に少し触れましたが、1702を低電力化したモデルです。1702Aにはいくつか派生モデルがあり、アクセスタイムが1000nsの通常モデルのほか、650nsにまで高速化した「1702A-2」、1500nsの低速となる「1702A-6」、などがあります。写真のモデルは「C1702A-2」なので、高速モデルですね。

パッケージは熱や紫外線に耐えられるようにか、セラミックが採用されています。ピン数は24ピンで、アドレス、データとも8bitとなるため8ピンずつ使われます。このほか、プログラム、チップセレクト(CS)といった制御に2ピン、各種電源で6ピン使用しています。

1702Aでは複数の電圧が必要で、リード動作では+5Vと-9V、ライト動作ではさらに+12Vと-40Vと-48Vが必要という、なかなか扱いづらいモデルでした。といっても、当時はこれが当たり前でしたが。

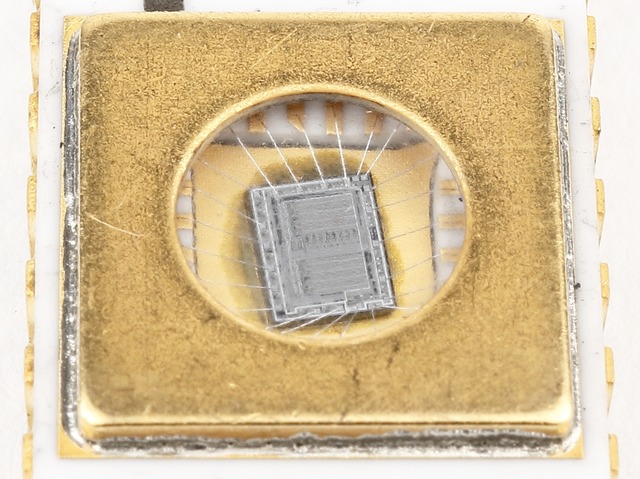

特徴的なのは、中央にガラスの窓があり、中のダイが丸見えになっていること。消去用にUVを照射する必要があるため、このような作りになっています。

このガラスは紫外線を透過する石英ガラス。四角い金属枠に丸い窓が作られ、そこにガラスがはめ込まれていますが、もっと古いパッケージでは、四角いガラスがそのまま貼り付けられている形状でした。また、ガラスが透明ではなく、すりガラスとなっているものもあったようです。

なお、長時間外部からの光にさらされているとデータが消えてしまう危険がありますので、書き込んだ後は、この窓に遮光用のシールが貼られました。

上部、横向きに「1」のマークがありますが、これは1番ピンのマークです。ピンは金メッキで、セラミックパッケージの側面に引き出された端子へ、溶接されているように見えます。見慣れたDIPのパッケージだと直接ピンが生えているので、珍しさがありますね。

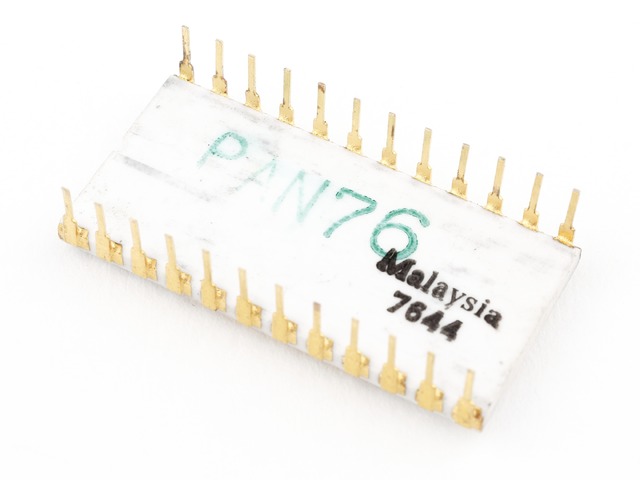

裏面はこれといった特徴がなく、強いて言うなら「Malaysia」「7644」という文字があることでしょうか。これは製造国と製造時期……おそらく、1976年の44週とかですかね。

UV-EPROM登場時からの使用感については、「半導体コレクション展示会場」(「メモリなど」にある「ROM」の項目)が詳しいので、気になる方はぜひ読んでみてください。かなり楽しめます。

少量生産や頻繁に更新する製品向けに活躍

UV-EPROMは1701、1702と改良され、1702Aまでは2Kbitのままでした。また、MOSFETにはPチャネル型MOSFET(pMOS)が使用されていましたが、より高速で低い電圧で動作するNチャンネル型MOSFET(nMOS)を使用するモデルが誕生。これが「2704」で、容量は4Kbitへと倍増しました。

なお、インテルの古い半導体製品の型番には命名ルールがあり、最初の数字はトランジスタなど大枠、次の数字が具体的なデバイスの種類を表しています。例えば最初が「1」だとpMOS、「2」だとnMOS、「5」だとCMOS、「8」だと8bitプロセッサー関係といった感じです。

2つ目の数字の意味は、「0」だとプロセッサー、「1」だとRAM、「2」だとコントローラー、「3」だとROM、「6」だとPROM、「7」だとEPROMといった感じ。3つ目以降の数字は、その製品群での区別用といった感じでしょうか。このルールで「2704」を見ると、nMOSを使用したEPROMだとわかります。この場合、続く04は容量ですね。

また、この2704では電源周りも改良されており、ライト時には+26Vが必要とはいえ、基本は+12V、+5V、-5Vで動作するようになりました。さらに「2716」(16Kbit)では、+26Vと+5Vだけで動作するよう改良されました。

ちなみに、インテルの命名ルールに従えば、CMOS版のUV-EPROMは「57xx」となるはずですが、実際の製品では、インテルですら「27Cxx」という型番になっていたりします。この型番がどこから来たのか不思議だったのですが、CQ出版社の「最新メモリIC規格表 82年版」で「27Cxx」を探してみると、ナショナルセミコンダクターが「NMC27C16」という型番で、2716ピン互換のCMOS版UV-EPROMを出しているのを見つけました。

他にもCMOS版のUV-EPROMはありましたが、2716ピン互換で「27Cxx」となっているのはこれが唯一。2716以降はセカンドソースや互換品が各社から多数登場しましたし、ひと目で互換とわかる「27Cxx」という型番の付け方が、多くのメーカーで広く受け入れられたのではないでしょうか。

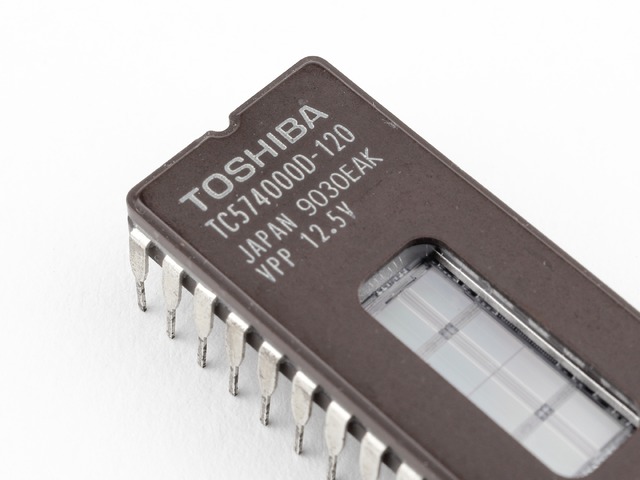

なお、これが絶対のルールというわけではなく、例えば、東芝なら「TC57xx」という型番を付けていますし、シャープだと「LH57xx」です。「57xx」としているのは偶然かもしれませんが、インテルの命名ルールを意識していたのかもしれないですね。

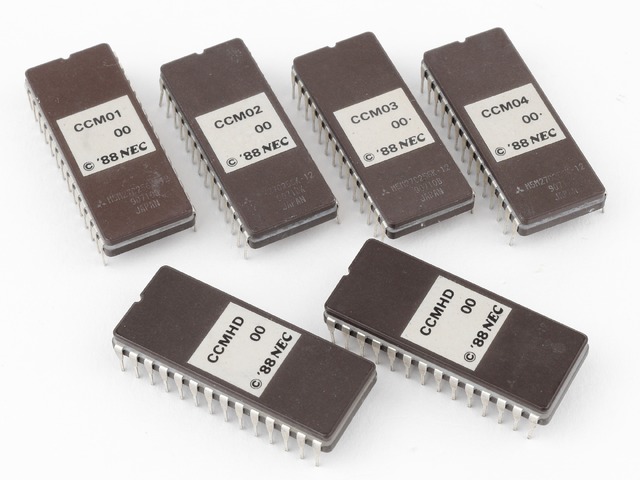

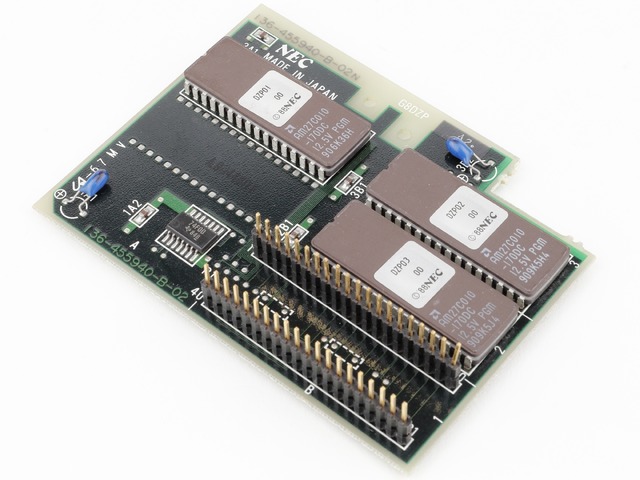

UV-EPROMは手元で書き込めるため、出荷直前まで開発が続き、調整や修正の可能性がある機器で採用しやすかったようです。例えば、PCのシステムROM。動かなくなったPC-9801RX21(たぶん)を廃棄する際に分解し、抜き取った256Kbit×6個、1Mbit×3個が手元に残してありました。

ガラスの窓を隠すシールには、CCM01、CCM02、CCM03、CCM04、CCMHD、CCMHD、DZO01、DZO02、DZO03とあります。

また、アーケードゲーム基板では、プログラムやデータの記憶部としてUV-EPROMが活躍。1978年に登場したタイトーのスペース・インベーダー基板に、2708が搭載されていたという話はよく見聞きします。また、1990年代前半のストリートファイターIIなどでも、UV-EPROMがまだ使われていました。1990年代後半くらいまでは、結構使われていたのではないでしょうか。

ファミコンのカセットにも使われることがあった、という噂を以前聞いたことがあったのですが、大量生産するカセットのこと。コストを考えれば、マスクROMやワンタイムPROMを使うだろうと、半信半疑でした。

しかし、サンソフトのカセットでUV-EPROMを使っている写真を発見。中古で安く売られていた「スーパーアラビアン」を購入して分解してみたところ、本当にUV-EPROMが使われていて驚きました。疑ってごめんなさい。

UV-EPROMを使ったファミコンカセットというと、別のモノを想像する人もいるかと思います。ラベルのないカセットに、2つ窓が開いているようなヤツですね。何とは言いませんが、ええ、そういう用途のモノでした。

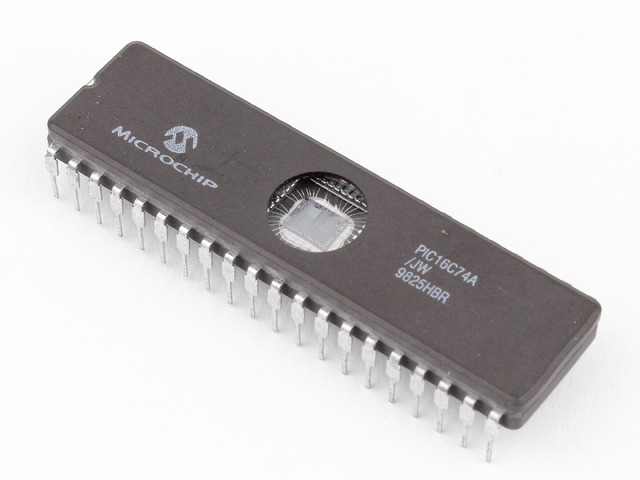

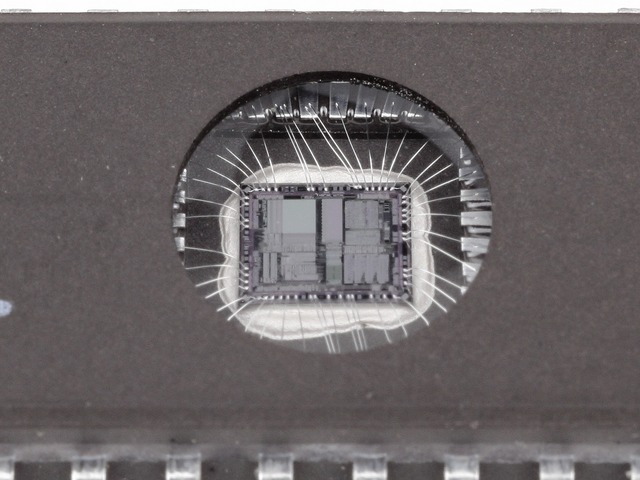

ちょっと変わったところでは、ワンチップマイコンへの搭載があります。プログラム用にROMを外付けする必要がなく、試作しやすいというのがメリット。フラッシュメモリーが主流になると姿を消しましたが、PIC16Cシリーズなどは、今でもUV-EPROM搭載モデルが購入できます(秋月電子通商の通販で確認)。

窓からダイをよく見ると、明らかにUV-EPROMじゃない部分もあったりして、なかなか面白いです。

書き換え可能なROMとして画期的なUV-EPROMでしたが、消去に紫外線が必要とあって、手軽とまでは言えないものでした。そのため、電気的な消去が可能でより簡単に扱えるEEPROM(Electrically EPROM)や、大容量のフラッシュメモリーなどが登場すると、徐々に使われなくなっていきました。

古い機器を分解していると、たまにUV-EPROMと出会うことがありますので、その時は、廃棄前に保護してあげてください。

参考:

Intel Technology Journal Q1, 2001, Intel

「The Collector’s guide to Vintage Intel Microchips 4th Edition, 2007」, George M. Phillips Jr.

Silicon Gate MOS LSI ROM 1601/1701 1602/1702 1301, Intel, DeRamp.com

1702, ROM, CPU-Zone

「最新メモリIC規格表 82年版」, CQ出版社

Intelの創業4年目(前編)、半導体メモリのトップベンダーに成長, 福田昭のデバイス通信, EE Times Japan

EPROM, ウィキペディア