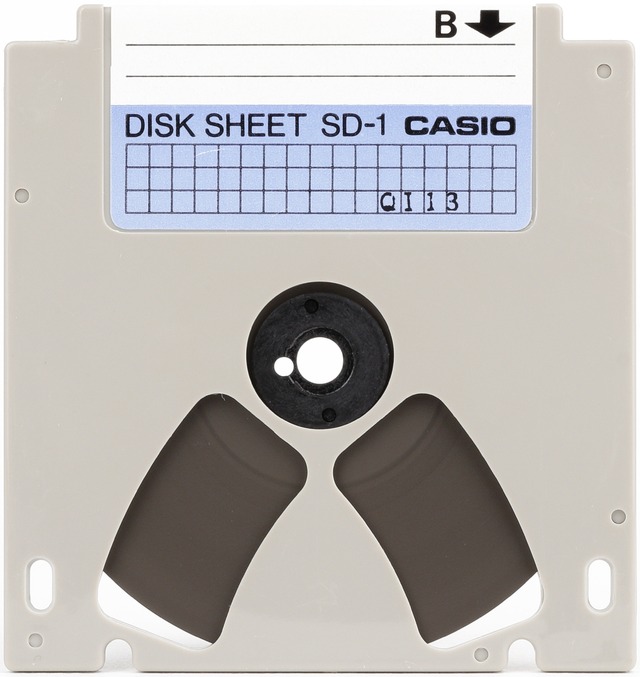

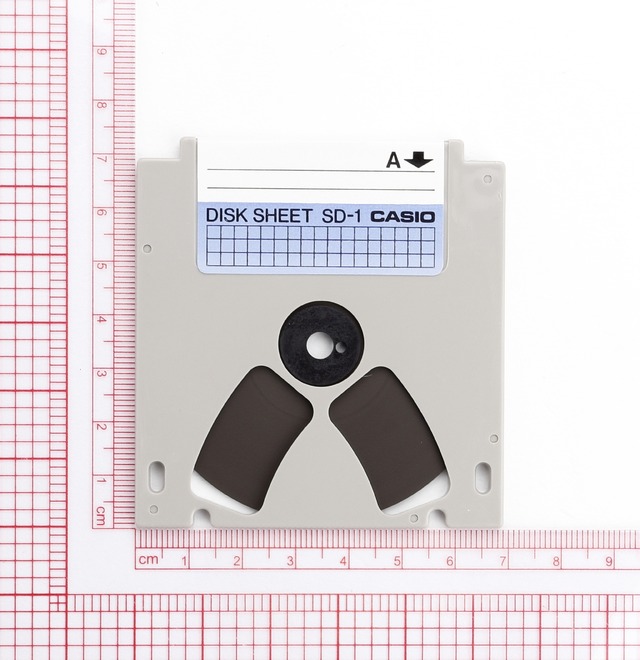

(参考製品名 「MICRO DISK SHEET(SD-1)」)

[種類] 磁気ディスク

[記録方法] 磁気記録

[メディアサイズ] 69×73×3mm(実測)

[記録部サイズ] 直径約66mm(実測)

[容量] 16~64KB

[登場年] 1982年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

「データカセット」や「マイクロディスクシート」と呼ばれるメディアは、東京電気(テック電子)によって開発された磁気ディスク。3.5インチフロッピーディスク(FD)とほぼ同時期に開発されたもので、小さく、廉価なフロッピーディスクとして登場しました。

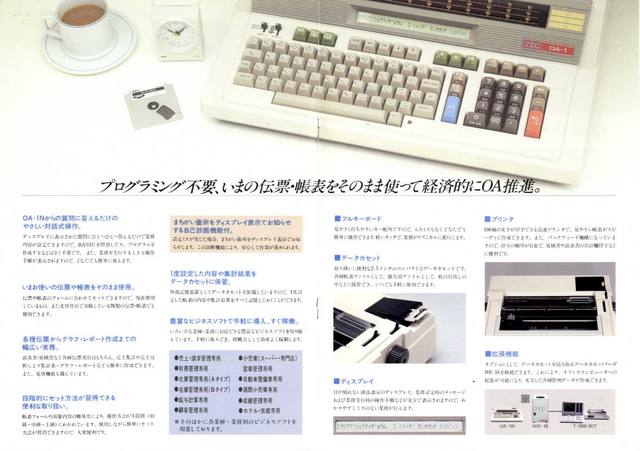

最初に採用したのは、東京電気から1982年に発売された事務用コンピュータ(事務コン)「OA-1」のようで、カタログに「データカセット」の名前で掲載されているのが確認できます。

最初に登場したときの量は、16KB。事務コンは「帳作」シリーズとして代を重ね、OA-2で32KB、OA-6で64KBのデータカセットへと容量が増加していきました。なお、1989年あたりに登場したOA-9では3.5インチFDへと移行していますので、あまり長くは使われてなかったようです。

事務コン以外での利用では、1985年に発売されたカシオ計算機のワープロ機「カシオワード HW-120」で採用されています。

こちらの名称は「マイクロディスクシート(SD-1)」というもので、裏返しての両面記録に対応するのが特徴。マニュアルによると、容量は「片面につき A4約13ページ(約13000文字)」となっていました。同じくマニュアルにはは、8KBのRAMパックが「A4 約4ページ(約4000文字)」とあります。つまり単純換算すると、片面26KB相当(両面52KB相当)と言えそうです。

カシオワードでの採用は、内蔵モデルはHW-120のみ。これ以外の対応機種では外付けドライブとして「MD-10」が用意され、これを接続することで、マイクロディスクシートへのリード/ライトができました。

海外でも採用されている例があり、Ericsson、Facit、Triumph Adlerが「Micro Disk」の名称で、電子タイプライター用などとして利用していたようです。

イロイロな名称がありますが、この記事では最初に採用されたであろう事務コンでの名称、「データカセット」で呼ぶことにします。

このデータカセットは、トラックが連続した1本だけというスパイラル記録。どちらかといえばテープメディアに近く、巻き取ったテープを潰して円盤状にしたようなもの、というイメージです。アナログレコードの記録を凹凸から磁気にした、という方がわかりやすいでしょうか。

そんな方式なのでランダムアクセスはできず、リードもライトも最初から最後まで、全領域に対して行うしかありません。このあたりは、以前紹介した「Quick Disk」と似ています。

こういった制限がある代わりに、ドライブの構造を簡略化でき、低価格に作れるのがメリット。とくに、事務コンのデータやワープロ、電子タイプライターの文書などは頻繁に保存することはなく、作業の最初に読み出し、最後にまとめてかき出す、という使い方が多いでしょう。つまり、ランダムアクセスはできなくても困りません。また、そこまでデータも大きくなりませんから、小容量の低価格ディスクがピッタリな用途です。

そんなわけで、このデータカセットについて詳しく見ていきましょう。

2つあるアクセスウィンドウは両面用

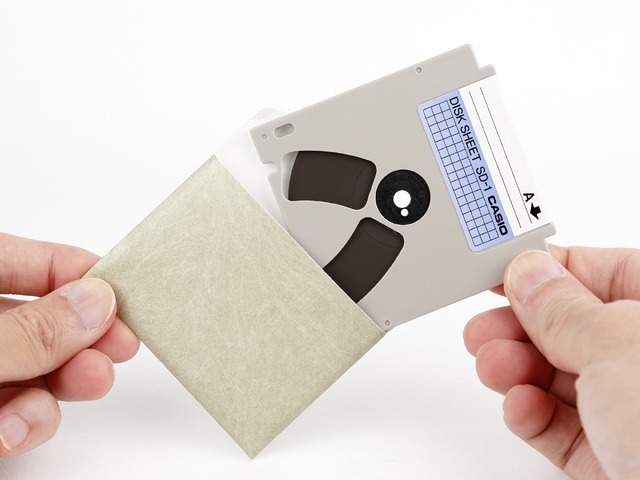

8インチFDや5.25インチFDのような塩ビシートのジャケットではなく、硬いプラスチックで保護されたカートリッジとなっているのが特徴。ヘッドが接触するアクセスウィンドウは穴が開いているだけで、カバーとなるシャッターはありません。この部分の保護は古いFDと同じく、付属のエンベロープにしまう方式です。

なお、アクセスウィンドウは巨大というわけでもないですが、メディアが小型ということもあって、比率的に大きく見えます。

裏面の写真も載せておきますが、形状に違いはなく、ラベルシールのA/Bと書かれた文字くらいしか違いがありません。

アクセスウィンドウが2つあるのは、裏返して両面使えるようにするため。他のFDと同じように中央に1つあればいいじゃないか、と思ってしまいますが、これはヘッドが真っ直ぐ前後するからできること。データカセットのドライブでは、ヘッドは斜め方向から弧を描くように動くため、この動きに合わせた形状のアクセスウィンドウが、左右に1つずつ必要となるわけです。

ちなみに、片面のデータカセットでは、アクセスウィンドウは片側の1つしかありません。

アクセスウィンドウのすぐ横にある穴は、ライトプロテクト用。付属のシールを貼って閉じると、書き込み禁止となります。

モーターとの接続部となるハブは、プラスチック製。中央の穴に回転軸が入り、ここで中心が合うようになっています。そのすぐ横にある小さい穴は、空回り防止のピン用。軸とピンとでモーターと接続し、ディスクを回転させる仕組みです。

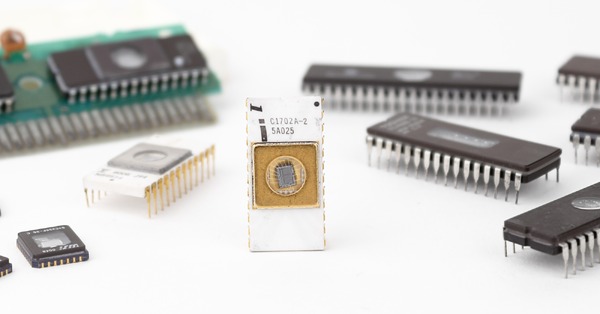

データカセット用ドライブとなるMD-10を少し分解してみたので、その内部をちょっと見てみましょう。

とくに気になるのが、ヘッドの部分。先に「斜め方向から弧を描くように動く」と説明しましたが、イメージするのは難しいですよね。

ということで、分解したドライブ内で、どのようにヘッドが動くのかを再現したのがこちらです。

ヘッドの支点が1カ所なので、弧を描くような動きとなるわけです。この動きは、HDDのヘッドに近いので、ディスクドライブとしてはさほど珍しくはありません。

ちなみに、ヘッド本体は上部ではなく下部。上部はヘッドへディスクを押し付けるための押さえとなっています。この押さえ部分を持ち上げてみるとヘッドが見えますが、これがなんと、どこかで見たような形状なんですよ。

そう、カセットテープデッキの磁気ヘッドにかなり似ています。磁気記録ですから原理はほぼ同じ。データ密度や転送レート、記録方式などの違いから同じものではないでしょうが、似たような形状となるのは納得いきます。

もうひとつ興味深いのは、ディスクを回転させるモーターと、ヘッドの移動が連動していること。最初から最後まで、連続したリード/ライトのみだと割り切った仕様なので、ヘッドだけを任意の位置に動かす必要がありません。

そのため、モーターを回転させるとヘッドが外側方向へと動き出し、最後まで到達すると、カコンッと内側へと引き戻されるという動作になっています。もう少し正確にいうと、最外周まで行くと内側へと引き戻され、そこから最内周までカムで誘導、そして、再び外側へと移動していく……という動きです。

これにより、ヘッドを個別に制御する必要がなくなり、コストが下げられるわけですね。

ついでに基板を見ると、「TEC」の文字が。ここから、東京電気(テック電子)製だとわかります。ちなみに、インターフェース側の基板は「DU-32CS0」、モーター側の基板は「MC-32CS0」と書かれていました。

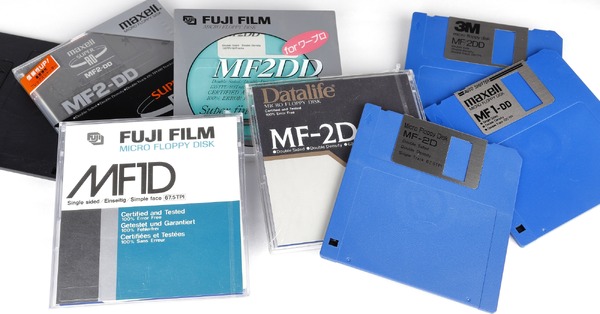

3.5インチFDが普及すると役目を終えて消えていくことに

1982年あたりはまだFDDの価格が高く、小容量で低速でもいいから低コストのデータ保存先が欲しい、という需要があったのでしょう。スパイラル記録でドライブを簡略化し、コストダウンを行なっているデータカセットは、その用途に向けたメディアだと考えられます。

しかし、単純なコストダウンだけを求めたわけではありません。丈夫なプラスチックのカートリッジの採用、ハブもプラスチックで強化するという、地味ながらも信頼性を高めるのに重要な改良が行なわれていました。

Quick Diskもそうですが、仕様の割り切りとコストの追求、それでいてメディアとしての実用性を高めるコダワリを捨てないというバランスは、見事なものだと思います。

とはいえ、これはあくまで当時の話。AppleやIBMを始め、多数のPCで3.5インチFDが採用されるようになると、ドライブもディスクも大量生産されるようになり、低価格化。データカセットの強みだった、コスト面での優位性が失われてしまいました。

こうなってしまうと、3.5インチFDと比べ遅く、ランダムアクセスができず、容量が小さく、割高で、メディアの入手性も悪いことになり、使い続ける理由がありません。残念ながら、1980年代末あたりには、採用されなくなってしまいました。

参考:

OA-1Nカタログ, TEC, WayBack Machine

OA-2カタログ, TEC, WayBack Machine

OA-6カタログ, TEC, WayBack Machine

カシオワードHW-100・HW-120取扱説明書, カシオ計算機

高橋昇司, 「最新フロッピ・ディスク装置とその応用ノウハウ」, CQ出版社

高橋昇司, 「フロッピ・ディスク装置のすべて」, CQ出版社

嘉本秀年, 「フロッピーディスクとドライブの技術とビジネス発展の系統化調査」, 産業技術史資料情報センター(国立科学博物館)

2.6-inch micro-disk (mid 1980s), Museum of Obsolete Media

![【限定10GB増量モデル】国内メーカー直営 ポケット WiFi 『プレミアムチャージWiFi』X200 (日本国内ギガ付) ギガ割引クーポン毎月付与 端末買い切り 契約・クレカ不要 利用分だけ都度チャージ 充電不要 バッテリーレス 海外利用可能 ([X200]100GB/365日) image](https://m.media-amazon.com/images/I/51f+UbMYHaL._SL160_.jpg)