PlayStation VR2が発売になった。私自身記事は複数書いたし、他にも多数のレポートが出ているので、PS VR2自体の話はそろそろ食傷気味……という人もいそうだ。

一方で、「HMD」全体を見通した時、PS VR2はかなり特徴がはっきりした存在である。

それはどういうことなのか?

今、他のHMDはどのようなトレンドで流れているのだろうか?

今回はその辺を考察してみたい。

※この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフェ」』から、一部を転載したものです。今回の記事は2023年2月27日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額660円・税込)の申し込みはこちらから。コンテンツを追加したnote版『小寺・西田のコラムビュッフェ』(月額980円・税込)もあります。

レンズから「PS VR2」と「Quest Pro」を比較してみる

いきなり結論になるのだが、PS VR2は、現在のHMD機器ではほぼ唯一「ゲームだけ」を目指しているところが差別化ポイントになる。

他のHMDは、初期の製品とは異なり、ゲームだけに特化したものではなくなりつつある。

現実問題として、VRの用途で収益が大きいのはゲームである。Meta Quest 2にしろPICO 4にしろ、「ゲームをいかに売るか」ということが大切であるのは変わらない。

しかし、MetaにしろPICOにしろ、狙っているのは「ゲームよりも広範なプラットフォーム」になる。

とするとどうなるのか?

ゲームを軸にした際に求められるHMDの特性と、幅広い用途に向けたHMDの特性の違いが出てくる、ということになるわけだ。

では具体的にどこが違うのか?

もっともわかりやすいのは「ディスプレイとしてHMDを見た時に、どこを大切にするか」という点だ。

差がわかりやすいのは、Meta Quest ProとPS VR2を比べた場合だろう。

▲PS VR2をつけてみたところ

▲Meta Quest Proをつけてみたところ

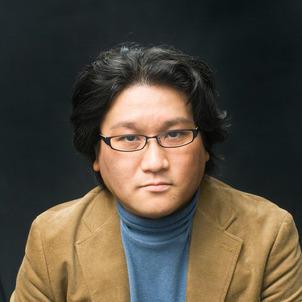

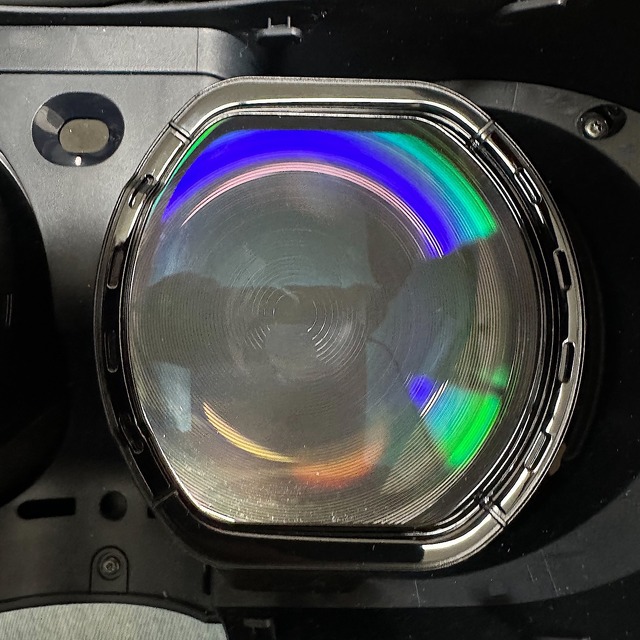

以下は、Quest ProとPS VR2のレンズの違いである

▲PS VR2のレンズ。フレネルレンズ採用

▲Quest Proのレンズ。パンケーキレンズ採用

Quest Proは、2月末現在発売されているHMDの中でも、業務向けでコンシューマーには販売されていない製品を除くと、文字が最も精細に見えるものでもある。

正直なところ、PS VR2は、文字表現はそこまで緻密ではない。視野周辺に近づくと、白い文字が色割れして見えることもある。

いわゆるPPD(角画素密度)は、Quest Proが22。PS VR2はスペックが公開されていないが、計算上は20弱とも19程度とも言われている。文字を表示する上で重要な精細さは、Quest Proの方が高いと考えていい。

一方で、ゲームの画面を表示した時、迫力・発色はPS VR2の方が良い。

視野角は、PS VR2が水平方向に110度あるのに対し、Quest Proは水平方向106度でちょっと狭い。そして視界のイメージとしても、Quest Proは「丸い領域を覗き込んでいる」イメージがPS VR2より強い。周辺部の映像歪みが大きくなっている証拠だ。

色の発色もHDRによるダイナミックレンジの広さも、PS VR2の方が明確ではある。

▲PS VR2で「グランツーリスモ7」をプレイ中の画面。スクリーンショットであり、HMD越しの映像ではないから誤解なきよう。だが、このくらいダイナミックレンジが広く「HDR感のある」映像を扱うのが特徴

こうした違いを、どちらかだけを見て優劣を決めてもしょうがない。

レンズのトレンドから見る「機器」の特性

特性が変わるのは、光学的性質として「あらゆる方向性について優れている技術」が存在しないからでもある。

2019年頃まで、HMDに使われているレンズにはさほどバリエーションがなかった。コスト的に有利で視野角を大きくしやすい「フレネルレンズ」か、画質的に有利な「非球面レンズ」が多かった。ちなみに、Meta Quest 2はフレネルレンズを、初代PS VRでは非球面レンズが採用されていた。

その後、HMD向けのレンズとしては「パンケーキレンズ」が注目されるようになった。

初期のHMDの課題は「HMD自体が重い」ことにあった。HMDは軽いほど快適になる。非球面レンズは画質的に有利だが、視野角を広げるとレンズが厚く、重いものになりやすい。しかも、明るいものを作るにはコストがかかる。一眼レフのレンズも、広角かつ明るいレンズを作ると高く・大きくなっていく。

パンケーキレンズはレンズを薄くできる一方で、レンズの中で光を反射させる構造なので、光の透過度が非常に低い=暗くなる。また、視野角を広げるのも難しく、周辺部が歪みやすくなる。

Meta Quest Proなどはその辺の特性を理解した上で、HMDの軽さや視野中央の解像度を重視して、パンケーキレンズを採用している。

それは結局、PCのように文字を表示する使い方が増えるという想定があり、また、ゲームなどのように1、2時間つけているだけでなく、もう少し長く使う可能性が高くなっているからだ。

そういう視点で考えると、同じようにパンケーキレンズを採用した製品でも、Quest ProとPICO 4、Magane X、HTC VIVE XE Eliteでは、それぞれに特性が違っている。

PICO 4は解像感が若干悪い。低コストな機器を作らねばならないので、Quest Proほどレンズ自体にコストをかけられなかったのだろう。ディスプレイデバイス自体は、発色は若干浅いが明るさは十分なので、デバイスとしての体験は悪くない。

▲PICO 4のレンズ。パンケーキレンズだが、Quest Proとは形状などが異なる

Megane Xは、元々パナソニックで「画質にこだわったHMD」として開発が進んでいたものだ。使っているマイクロOLEDの画質を十分活かし、色域が広く、HDR画質も高い。

一方、パンケーキレンズとマイクロOLEDの組み合わせで作っていたので、元々視野角は90度前後を想定していた。

それが、製品計画の変化もあり、VRChatなどの「コミュニケーション系サービス」での利用も軸に据えることになった。それらのサービスは没入感が重要なので、ゲーム同様、視野角は広い方がいい。

製品ではパナソニック開発のパンケーキレンズを使い、視野角を広くしている。

結果として、レンズの光学的性質は少し変わり、視野中央とレンズの光軸がマッチする「スイートスポット」が少し狭くなったという。

HTC VIVE XR Eliteについては、まだ他の機器と比較しながらの利用はできていない。だが、狙いはQuest ProとMenage Xの間くらいではないか……という印象を持った。Quest Proは直接的なライバルになる可能性が高い。アメリカでは、Quest Proの価格が1499.99ドルから1099.99ドルへと割引販売されるようになった。日本ではこの施策が行われていないのだが、ライバルが出る前に実質値下げが行われるくらい、両者は競合していると考えていいだろう。

なお、シャープがCESで展示した試作HMDは、あくまで「試作」なので本来は比較すべきでないと思う。だが、パンケーキレンズの明るさや解像感の高さは、競合する製品に比べても悪くない印象だった。シャープと協力会社が作ったオリジナルのレンズなのだが、ひょっとすると、シャープ以外が販売するHMDで、シャープから供給されたレンズが使われる可能性もあるだろう。

汎用スタンドアロンが拡大、「ゲーム専用」は意外と少数に

ここまではレンズに着目してきたが、他の機構も同様に「用途と機能」から作りが決まっている。

現在のトレンドでいうと、PCに接続して使う例は主軸ではなくなりつつある。

もちろん十分に大きなニーズはあって、企業内でのデザイン業務を含めたB2B用途や、VRChatなどのコミュニケーション用途ではPC接続が中心と考えていい。

ただ、より多くのニーズが発生しているのは、PCを併用しないスタンドアロン型、もしくはスマートフォンと接続して使うものだ。

どんなHMDでも制御用にSoCを搭載する必要はあるが、スタンドアロン型ではハイエンドスマホ並の高性能SoCが必要になる。そうすると、相応に容量が大きなバッテリーも搭載しておく必要がある。自然と高コストになるが、価格と機能のバランスを考えながら作る必要がある。

PC向けに接続するHMDを単独開発するより、スタンドアロン型にPC接続の機能も搭載する、というやり方の方が理にかなっている。MetaもHTCもPICOもその方向性だ。

▲HTC VIVE XR Elite。無線でのPC接続とスタンドアロン接続を重視・併用するデザインになっている。

安価なスタンドアロン型HMDはゲーム機と同じような受け止められ方をするわけだが、ゲーム機と同じように大量生産し、ソフトやサービスを組み合わせて収益を得るモデルを組み立てる必要がある。それができる企業は多くない。MetaやPICO(Bytedance)はかなり特例的な存在である。

そうなると、B2B向けかPC的な個人ツールを目指すもの、ということになり、価格バランスも定まってくる。

PS VR2はPlayStation 5という製品の高付加価値周辺機器であり、他とはずいぶん役割が異なる。

「PS5とワイヤレス接続ができれば」という声もある。確かによくわかるが、比較的新しい「Wi-Fi6以降」のルーターが家にあり、使い方がわかっているところは思ったより少ない。ゲーム機としてマスに売るには、「自宅のWi-Fiルータの規格と設定方法がわかる」より低いリテラシーを想定する必要があり、PC VRと同じ感覚で作るわけにはいかない。VRは先進的に見えるが、PS VR2は、設計としてはかなり保守的な作りではある。

また、ワイヤレス接続にはバッテリーの搭載が必須になり、HMDがより重くなるのも厳しい点ではある。

おそらくだが、PS VR2的なHMDは今後より例外的になっていき、マスはQuest 2もしくはPICO 4の価格帯・利用形態になるだろう。その上に「PC的なもの」として、Quest ProのようなHMDの市場が定着するかは未知数だ。

このように考えてみると、PCやスマホ以上に「VR機器」は機能や価値が分散した存在であり、それぞれをどう評価し、消費者に買ってもらうのかという課題がなかなか大きい状況にあるのだ。