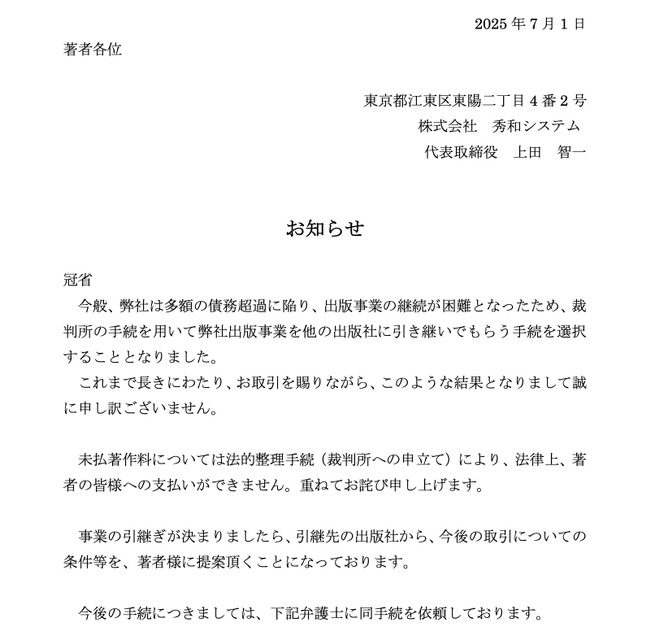

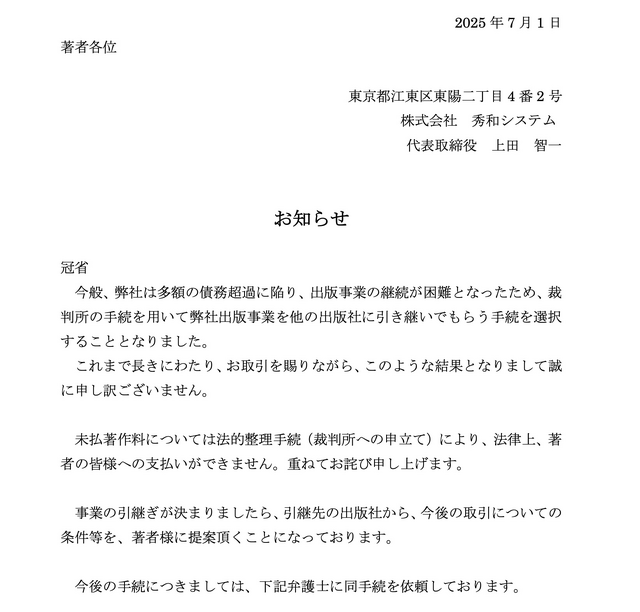

コンピュータ関連書籍の出版社として知られる、秀和システムの出版事業が終わることが決まりました。事実上の倒産です。

現在執筆中のAI作曲に関する書籍の担当編集者から、次のようなメールが届きました。

現在ご執筆をお願いしている書籍ですが、

発刊が未定となってしまいました。

突然の話で恐縮です。

詳細はPDFをご参照いだけますようお願いいたします。

現在、弊社、出版事業を他の出版社に、

引き継いでもらう手続を選択しており、

事業の引継ぎが決まりましたら、引継先の出版社から、

今後の取引についての条件等を、著者様に提案頂くことになっております。

筆者が執筆していたAI作曲の書籍は6月いっぱいが締め切り予定で、まだ5万字くらいしかできていないのと、9月にはiOSやiPadOSのUIが変わってしまうので、スクリーンキャプチャはどうしますかねえ、と言った相談をしようと思っていたところでした。

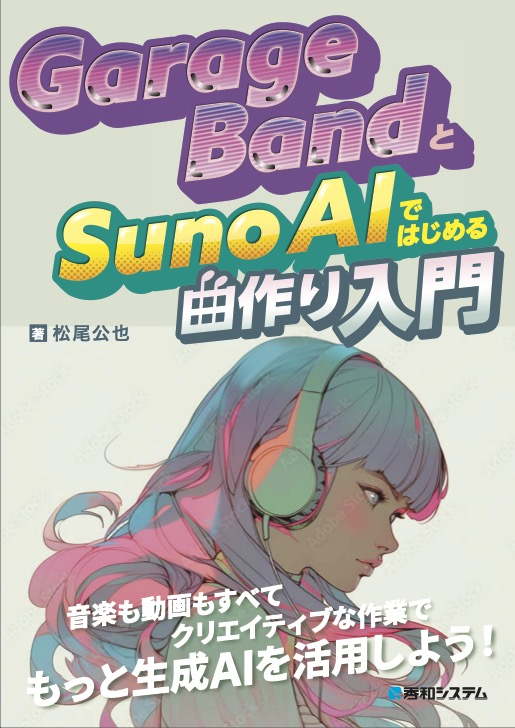

表紙案をいただいていて、それについての返事も併せてしようと思っていたところ、まだ原稿が終わってないからなあ、と考えていました。

結果としては、完成させてなくてよかったです。

引き継ぎ先の出版社のあてがあるのか、引き継がれるとして編集者はどうなるのか、自分の書籍はどうなるのか、過去に3冊出したやつの印税は? Suno AIの本は増刷したばかりのはずだけど、その印税はもらえるの? 「未払い著作料については法律上、著者の皆様への支払いができません」とあるので、それも無理なのかな?

といった疑問は解決しないままです。

Amazonを見たら、新刊の予約ページはできていました。

「GarageBandとSuno AIではじめる曲作り入門」(2750円)は2025年8月29日に発売予定……。

ううう……。

さて、どうするか。出版契約も結んでいないので、いったんバラしてNoteあたりで売るか、Amazon KDPでやるか、他の出版社に持っていくか、選択肢もないわけではないのですが、締切の存在があるのとないのとでは突破力が違うんですよね。

せっかくなので、未定となった書籍の冒頭部分原稿をコピペしておきます。

「GarageBandとSuno AIではじめる曲作り入門」(仮称)

音楽の作り方は決定的に変わった

これまで筆者は何度かテレビに出演したことがあります。2011年にエイベックスなどが主催する音楽コンテストで決勝に勝ち残ったのをきっかけにフジテレビの深夜番組に出たのが最初でした。このときにはiPadでGarageBandを演奏しながら歌うという企画で、その後もう一度同じ番組にほぼ同じ企画で出演し、iPadでギターを鳴らしながらロックボーカルを披露しました。2012年にはiPadとiPhoneのGarageBandを駆使して、東京ドームで演奏する機会にも恵まれました。

2021年にはiPadのGarageBandを使って、他界した妻の合成音源とライブをする様子がNHKで放映されたりもしました。2023年からは生成AIを使って、妻が歌うミュージックビデオを作る活動がいくつかのテレビ、ラジオ、新聞で取り上げられました。

SunoによるAI音楽制作をテレビやラジオで紹介

2024年10月、これまでとはまったく違う文脈でテレビ出演を果たします。テレビ朝日の「ハマスカ放送部」という、ベーシストのハマ・オカモトさんと俳優の齋藤飛鳥さんがMCを務める音楽番組。そこに講師的な役割で筆者が呼ばれ、とあるソフトの使い方を、お笑いタレントの森本晋太郎さん(トンツカタン)を加えた3人に教えるという図式です。

そこで筆者が教えたのはGarageBandではなく、SunoというAIサービスの使い方でした。

筆者はこれまで秀和システムさんから3冊の書籍を出しています。GarageBandが2冊と、Sunoの解説本が1冊。そのSunoの本を読んだ番組の担当ディレクターから声がかかり、AIを使ってその場で曲を作るという実験的なことをやってみせたのです。

齋藤飛鳥さんは映画「推しの子」で伝説的アイドルを演じていますし、ハマ・オカモトさんはOKAMOTO’Sというバンドで活躍するプロミュージシャン。そのお二人が完全に生成AIで作られる楽曲にどのような感想を持たれるのか、正直不安でした。しかし、そんな心配は全く不要で、簡単な指示をするだけで完成された曲を紡ぎ出す技術に驚きの声があがっていました。

この番組の中で筆者が作った「トンツカタン森本の歌」は、放送後にも人気を博し、別の回でも取り上げられるほど愛されているようです。

作家の高橋源一郎さんがホストを務めるNHKのラジオ番組「飛ぶ教室」に出演したきっかけも、Sunoの解説本でした。高橋さんはSunoにはまり、自分でお気に入りの曲をたくさん作っており、AIによる作曲について知りたかったといいます。高橋さんの友人でミュージシャンである大友良英さんともSunoで作ったAI音楽の話をしているそうです。

プロミュージシャンも使い始めたAI作曲ソフト

そのくらい普及してきたAI作曲サービスは、ミュージシャンも無縁ではいられなくなってきました。米国ではTimbalandやJordan Rudessといった著名ミュージシャンがAIを駆使した新しい音楽制作手法をアピールし始めています。

著名プロデューサーのTimbalandは自らの楽曲をSuno上で公開し、AIを使ったアレンジカバーを公募してプロモーションに繋げていますし、ロックバンドのドリーム・シアターのキーボーディストとして活躍するJordan Rudessは、プロフェッショナル向けのAI音楽制作講座をSunoの技術担当者らと行っています。

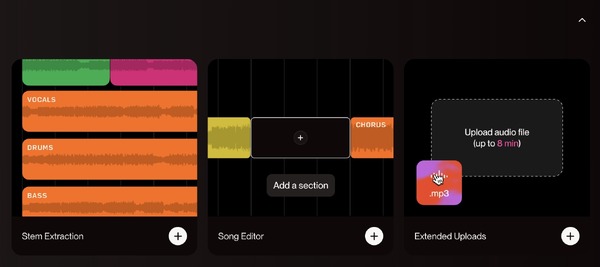

音楽著作権団体やレコード会社と著作権をめぐる法廷での争いは継続していますが、音楽制作の現場ではすでに使われており、その流れは止められない勢いがあります。Sunoは音楽制作ツールであるDAWをクラウド上で行う企業を買収し、プロミュージシャンが使うための足固めを進めています。

筆者は2024年、Sunoだけで制作した、架空のロックバンドによる架空のアルバムをSpotifyやApple Musicなど主要な音楽配信サービスでリリースしましたが、すさまじいスピードで同様の成果物が商用音楽に流れ込んできています。

▲Sunoだけで作った、架空のバンドThe Midnight Odysseyによる架空のアルバムThe Odyssey of Echoesは全世界の音楽配信サービスで販売されている

このアルバムをリリースしたインディーレーベルPure Sound Dogでは、「柚子胡椒」という架空の日本人デュオのアルバム制作も進行中です。

新時代の音楽制作はどうあるべきか?

そのような状況において、「音楽を作る」という取り組み方は、ごく普通の人々にとっても変わってくるはずです。SunoのようなAI作曲ツールで気軽に音楽を作れる現在、初心者が楽しめる音楽制作はどうあるべきか?

そんな状況ならば、世界で最もよく使われているAI作曲サービスであるSunoと、iPhone、iPad、Macユーザーなら全員が無料で使える、最も普及した音楽制作ソフトであるGarageBand、この2つを組み合わせた新時代の音楽作りのやり方を提案しよう。そう考えて本書を企画しました。

GarageBandはここ数年でそれほど大きく変わってはいませんが、AI音楽を利用するための基盤としては十分な性能があります。SunoとGarageBand、この2つを組み合わせることで、自分の個性や音楽性を手軽に曲にしていく方法を本書で提案したいと思います。

音楽はどんどん簡単に作れるようになっている

具体的な音楽制作方法に入る前に、少しだけ歴史の話をさせてください。音楽自体と、音楽を作るやり方は、時代とともに進化してきていて、それがここ数十年ではさらに加速しています。ここでお伝えしようとしてる、SunoのGarageBandを組み合わせた音楽作りもまた、これらの歴史で培われた土台の上に立って成立するものだからです。

といっても、音楽を記録する、楽譜という方法がなかった時代まで遡るつもりはありません。個人が音楽制作を趣味として楽しむようになり始めた、今からおよそ50年前からスタートします。

テープレコーダーを使った多重録音の時代

1970年代、カセットテープレコーダーという、録音・再生できる小型の機械が普及し始めます。ラジオとカセットテープレコーダーを組み合わせた「ラジカセ」は各家庭に1台ずつどころか、若者一人ずつが所有するようになり、好きな音楽を録音して聴くという行為が一般化してきました。

プロの音楽制作現場では、1960年代から大型のテープレコーダーを使って録音をしており、最初は2チャンネルからビートルズの時代には4チャンネル、その後は8チャンネル、16チャンネルへと進化を遂げ、多数の楽器や歌声を重ね合わせる複雑な音楽を制作できるようになります。そのおかげでポピュラー音楽(ポップ、ロックなど)は数々の名曲が生まれ、こうした音楽を自分たちでも作っていきたいという機運が生まれます。その流れの中で、バンドを結成して自分たちで音楽を作っていくブームが起きますが、さらに複雑な音楽を作りたいという要望も生じました。

マイク・オールドフィールド、冨田勲、ポール・マッカートニー、トッド・ラングレンなど、ミュージシャン一人だけで全ての楽器をこなし、さらにはシンセサイザーというどんな音でも出せる新しい楽器を駆使して独自の音楽世界を作っていったことは、アマチュアミュージシャンたちに大きな刺激と希望を与えました。

カセットMTRと宅録の誕生

そんな時代に登場したのがカセットMTR(マルチトラックレコーダー)です。ティアック、ヤマハといったメーカーから、比較的安価な4チャンネルのMTRが登場し、4つの独立した音をカセットテープに記録することが可能になったのです。これが個人でできる多重録音のスタートといっていいでしょう。同時に記録できるのは2つのトラック(記録する場所)だけ。2トラックを追加できるものの、それ以上やろうとすると、複数のトラックを一つにまとめるバウンスというやり方で音質を劣化させながらも増やしていく方法を使っていました。こうして、宅録(自宅で録音)という音楽制作の文化が生まれたのです。例えばバンドで録音、またはリズムボックス(ドラムマシンの元祖的なもの)と同時にギターやピアノなどをレコーディングして、それにボーカルハーモニー、シンセサイザーなどを追加して完成させるといった楽しみが普通の家庭でも手頃な価格で楽しめるようになったのです。筆者が購入したのは1984年のTEAC PORTA ONEですが、多くのアマチュアミュージシャンたちはこの時期に、音楽を重ねていく楽しみを覚えたのです。

シンセサイザーとシーケンサーの登場

1960年代に生まれてレコーディングにも使われ始めた全く新しい電子楽器、シンセサイザーはこれまでにありえなかった音色を作り出すことができましたが、当初は人間が演奏する必要がありました。電圧によってコントロールするシンセサイザーの特徴を活かし、複数のつまみで設定するシーケンサーという装置によってある程度の制御は可能でしたが、それも数十個までが限界。それを打ち破ったのが、1979年に発売されたローランドのMC-8という、コンピュータを内部に搭載したデジタルシーケンサーでした。5000を超える音符を数値として記録し、8台のシンセサイザーを同時に記録できるその機能によって、YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)の複雑なサウンド構築に欠かせないものになりました。ただし、120万円という価格と8桁1行で数値入力だけという操作の難しさから、一般ユーザーに普及するにはいたりませんでした。それは、1981年に登場した低価格(40万円)後継機MC-4でも大きく変わることがありませんでした。

コンピュータミュージック、生まれる

1970年代の終わりから80年代にかけて、当時はマイコンと呼ばれていた、パーソナルコンピュータ(パソコン)の時代が始まります。Apple IIなどの初期のコンピュータに音源カードを差し込んで、そのシーケンサーをパソコン上で操作することが可能になりました。日本では1983年、ローランドの子会社であるアムデック(現在のローランド ディー.ジー.)が、パソコンと接続するデジタルシーケンサーCMIU-800を発売しました。

CMU-800は、ピアノ、ベース、ドラム音源を内蔵し、コンピュータ画面に数値で入力した音楽を再生することができ、さらに、8台分のシンセサイザーをコントロールすることも可能。MC-8以上の働きをしてくれるのです。筆者は大学生活最後の年、1983年にCMU-800と2台のシンセサイザーを使ってライブ演奏をしました。学生が買えるような手頃な価格で、当時最先端だったエレクトロミュージックを再現することができたのです。

MIDIとDTMの時代が始まる

シンセサイザーやドラムマシンなど、電子楽器のデータ形式を統一し、相互接続して同時演奏もできるようにした規格、MIDI(Musical Instruments Data Interrace)が1982年に策定されました。その後、この規格に沿ったシンセサイザーや音源が登場し、複数の電子楽器を統一的に操作する必要性が生じました。

それらをコントロールする中核となったのが、パソコンです。パソコンでMIDIを使えるようにするMIDIインタフェースを追加し、楽器を制御するためMIDIシーケンサーソフトを組み合わせることで、大きな画面で様々な音色の楽器を同時に再生できるようになりました。この時代に生まれたMIDIシーケンサーソフトのいくつかは、形を変えて現在も残っています。

音源の方も進化し、1台の音源で複数の音色を同時に鳴らすこともできるようになりました。それらをまとめたパッケージを最初に出したのが、1988年に発売されたローランドの「ミュージくん」と、その後継である「ミュージ郎」です。この時にローランドが提唱した言葉がDTM(デスクトップミュージック)。ここから、コンピュータを使って音楽を作る行為をDTMと呼ぶようになります。

オーディオとMIDIを一緒に使えるDAWの誕生

MIDIシーケンサーを使ったDTMにも弱点はありました。全ての音はMIDI音源でなければならず、生楽器屋ボーカルを一緒に使うことはできなかったのです。それが変わるきっかけとなったのは、DAWの登場です。

ハードディスクレコーディングの登場 1990年代初頭、コンピュータのハードディスク容量と処理能力の向上により、ついにオーディオを直接録音・編集できる時代が到来しました。DigidesignのProToolsが登場し、テープを使わずにハードディスクに直接録音できるようになったのです。同時期にSteinbergのCubaseもオーディオ機能を搭載し、MIDIとオーディオを同じ画面で扱えるようになりました。これらはDAW(Digital Audio Workstation)と呼ばれ、MIDI音源もコンピュータがアプリの中で処理する、ソフトウェア音源となり、より扱いやすくなりました。

ループベース制作の革命

1998年、Sonic Foundryが発売したACIDは音楽制作に革命をもたらしました。このソフトの画期的な点は、異なるテンポやキーのオーディオループを自動的に同期させることが可能で、楽器が弾けない人でも、ループ素材を並べるだけで本格的な音楽を作ることができるようになったのです。

ACIDの登場は、音楽制作の概念を根本から変えました。従来の「演奏を録音する」という発想から、「素材を組み合わせて構築する」という新しいアプローチが生まれたのです。特にダンスミュージックやヒップホップの制作において、この手法は瞬く間に広がりました。

ACIDの成功を受けて、他のDAWメーカーも次々とループ機能を強化していきます。Ableton Live、FL Studio、そしてGarageBandも2004年にそこに加わります。

これらのDAWは、プロ向けの複雑なDAWとは異なり、初心者でも直感的に音楽を作れることを重視していました。特にGarageBandは、Macに無料でバンドルされたことで、多くの人々が音楽制作を始めるきっかけとなりました。

サンプルライブラリーとループ文化の発展

ループベースの制作手法が普及するにつれ、様々なサンプルライブラリーが登場しました。多くの企業が、プロが制作した高品質なループ素材を提供し始めます。ジャンルも多様化し、ロック、ジャズ、エレクトロニカ、ワールドミュージックなど、あらゆる音楽スタイルのループが入手できるようになりました。

クラウド時代のループベース制作 2010年代に入ると、Spliceのようなクラウドベースのサンプルサービスが登場します。月額制で膨大なループライブラリーにアクセスでき、必要な素材だけをダウンロードできるようになりました。さらに、AIを活用したループの自動分類や推薦機能も加わり、素材探しがより効率的になっています。GarageBandはAppleがこうしたループをサウンドパックという形で無料提供しています。

AIとDAWの融合

現在では、AIがループ素材自体を生成する時代になり、指定したスタイルやムードに合わせてドラムパターンやメロディーループを生成するAIツールも登場しています。

そして、2023年、Sunoの登場により、完全な楽曲をAIが生成し、それをGarageBandのようなループベースDAWで編集・アレンジするという、新しいワークフローが可能になりました。これは、ループベース制作の究極の進化形とも言えるでしょう。

AIで生成した楽曲はそれ自体完成されたものですが、自分の演奏や歌唱でさらに理想的なものにすることが可能です。本書では、このSunoとGarageBandを組み合わせた具体的な制作方法について、詳しく解説していきます。

次章では、こうした音楽制作システムの歴史を踏まえ、GarageBandとはどういうものであるのかについて解説します。

GarageBandとは何か

GarageBandはAppleのコンピュータであるMac、タブレットのiPad、そしてスマートフォンのiPhoneに無料で付属する音楽制作ソフトです。iPadとiPhone用のGarageBandとMac版とではできることが違う部分がかなりあります。ここでは、その違いも含めて解説します。

GarageBandは2004年に、手軽に音楽制作ができるMac用ソフトウェアとして誕生。iLifeという、Apple純正のMac用クリエイター向け有償パッケージに含まれていました。複数のトラックで、あらかじめ作ってある音楽の断片である「ループ」を組み合わせていくだけで簡単に曲を作っていける様子を、当時AppleのCEO(代表取締役)であった故スティーブ・ジョブズが自らデモするなど、Appleとしても非常に重要視していた製品です。

GarageBandができることは基本的にDAWという音楽制作ソフトの範囲内ですが、初心者にも使いやすいシンプルなインタフェースはAppleならではで、もともとプロフェッショナルを相手にしていた従来のDAWソフトとは一線を画していました。

基本的なソフトウェア音源を内蔵し、キーボードを接続しなくても、Macのキーを鍵盤に見立ててタイプするだけでピアノなどを弾けたり、あらかじめ豊富に用意されているループによって手軽にサウンドを構築できることは、「音楽するならMac」という強い印象を与え続けました。

Mac版GarageBandには、スティング、アリシア・キーズ、ジョン・レジェンドといった著名アーティストがギターやピアノなどの本物の楽器の演奏方法を教えるレッスン機能もあります。

2011年に登場したiPad版GarageBandは、10本の指まで認識するマルチタッチインタフェースを活かした革新的な操作性で注目を集めました。ギター、ベース、ピアノ、ドラム、バイオリンなど画面上の仮想楽器を指でタップしたり、弦をスワイプしたりすることで、まるで本物の楽器を演奏しているような感覚で音楽を作ることができます。Smart Instrumentsという機能では、音楽理論を知らなくても、適切なコードやスケールで演奏できる工夫がされています。

その後、iPhone版もリリースされ、文字通りポケットに入る音楽スタジオが実現しました。通勤電車の中でメロディーを思いついたらすぐに録音したり、カフェでドラムパターンを組んだりと、音楽制作の場所と時間の制約がほぼなくなったのです。

Mac版とiOS版の違い Mac版とiOS版(iPad/iPhone)のGarageBandには、いくつかの重要な違いがあります:

Mac版の特徴:

より多くのトラック数(最大255トラック)

高度な編集機能(詳細なMIDI編集、オートメーション)

Audio Units(Appleが提唱するプラグイン標準フォーマット)プラグインエフェクトの使用が可能

外部オーディオインタフェースとの連携が容易

Logic Proへのプロジェクト移行が容易

前述のアーティストレッスン機能

iOS版の特徴:

マルチタッチ操作に最適化されたインタフェース

Live Loopsグリッドによるリアルタイム演奏

Touch Instrumentsによる直感的な演奏

簡単な操作でプロ級のサウンドを作れるDrummer機能

どこでも音楽制作ができる携帯性

クラウド連携とプロジェクトの共有

近年のアップデートでは、iCloudを通じてMac版とiOS版、iPadOS版のプロジェクトを簡単に共有できるようになりました。外出先でiPhoneで作ったアイデアを、帰宅後にMacで本格的に仕上げるといったワークフローが可能になっています。

また、GarageBand for iOSには、他のユーザーとリアルタイムで共同制作ができる「Live Loops」セッション機能も追加され、音楽制作のコラボレーションがより簡単になりました。Mac版GarageBandにはLive Loops機能はありませんが、Logic Proにはあります。もともとLive Loops機能はiPad版GarageBandで生まれ、それがMac版Logic Proに移植された形です。

無料でありながらプロ級の機能

GarageBandが特筆すべきなのは、これだけの機能を持ちながら完全無料で提供されている点です。内蔵音源の質も高く、ドラム音源の「Drummer」は、様々なジャンルのプロドラマーの演奏スタイルをシミュレートできます。また、アンプシミュレーターも充実しており、ギターを直接接続するだけで本格的なエレキギターサウンドが得られます。

Logic Proへのステップアップ

GarageBandで音楽制作に慣れてきたユーザーは、より高度な機能を求めてAppleのプロ向けDAW「Logic Pro」にステップアップすることができます。GarageBandのプロジェクトはそのままLogic Proで開くことができ、操作性も似ているため、スムーズな移行が可能です。Logic Proは本格的DAWの中では最上級のコストパフォーマンスを誇ります。iPad版では安価なサブスクリプションで提供されており、Mac版は一度購入すると、その後のアップデートは全て無料という、他のDAWにはないメリットがあります。

SunoとGarageBandの相性

このように進化してきたGarageBandは、Sunoで生成した音楽を編集・アレンジするのに最適なツールの一つです。全てのMac、iPad、iPhoneに無料で付属し、DAWとして音楽を組み立てていくのに十分なレベルの機能を持っているため、Sunoで作成したオーディオファイルをGarageBandに読み込み、不要な部分をカットしたり、エフェクトを追加したり、さらに自分の演奏や歌唱を重ねたりすることで、AIが生成した音楽に人間らしさを加えることができます。

特にiOS版のGarageBandなら、Sunoアプリをスマートフォンで使用し、そのまま同じデバイスでGarageBandを開いて編集作業に移れるため、シームレスな制作フローが実現できます。

冒頭の9000文字ちょっとは、こんな感じです。

秀和システムは船井電機破産の引き金となった会社でもあり、それなりの覚悟はあったものの、半世紀にわたる日本のパソコン史を支えてきた出版社がこのような最期を迎えるのは寂しいものですね。