ソニーがフラッグシップモデル「Xperia 1 VII」を発表しました。

Xperiaと言えばカメラや音楽など、ソニーが得意とするクリエイター向けやエンタメ系の技術を詰め込んだスマホ。「Apple Intelligence」を打ち出すアップルや「Galaxy AI」でAIスマホをうたうサムスン電子のように、“AI推し”のイメージはあまりなかったかもしれません。

▲Xperia 1 VII

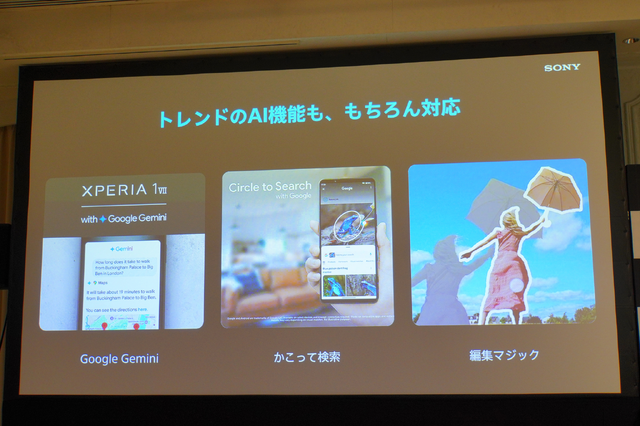

実際、Xperia 1 VIIに文章作成や要約を行うツールや音声文字起こし、翻訳、イラスト作成などを行うといったようなAI機能は搭載されていません。OSにAndroidを採用しているため、Geminiや囲って検索は利用でき、それらを使えば(一部)同様のことは可能なものの、この分野はグーグル任せになっています。

▲文章作成や画像作成などの生成AIは、グーグルに委ねる

一方でソニーはXperia 1 VIIで「Xperia Intelligence」というキーワードをうたうようになりました。これはXperia独自のAIという意味合い。それらがどこに使われているかというと、カメラや音楽、ディスプレイなど、ソニーの得意分野になります。元々これらの機能には古くからAIが使われてきましたが、昨今のAIブームを受け、改めてXperia Intelligenceとして整理し直した格好です。

▲新たなキーワードとして打ち出したXperia Intelligence

そのXperia Intelligenceを使った新機能が、動画撮影の「オートフレーミング」や「AIカメラワーク」です。どちらの機能にも被写体の姿勢推定のためにAIが使われており、それによって動画撮影時のフレームを最適化。前者であれば、ディスプレイを凝視せずに被写体がフレームに収まった動画が撮れますし、後者であれば、動きながらの撮影でも被写体を追いかけ続けてくれます。

▲被写体の位置をロックして、動きながら撮影できるAIカメラワーク

実機で試した印象では、どちらかと言えばインパクトがあるのは、前者のオートフレーミング。特に本体を横に構えて動画を撮った際に、被写体を追いかけ続ける縦動画も同時に撮れる機能は、おもしろいだけでなく実用性もあります。超広角カメラで広い画角を捉えつつ、AIで被写体を追い続けて、それを縦に切り出して2つの動画を作成するという方法でこの機能を実現しています。

例えば、子どもの発表会で先頭に陣取り、全体を映しながらオートフレーミングでは子どもにフィーチャーした縦動画を撮るといった使い方が可能。全体の動画は4K、縦動画はフルHDで撮影され、解像度も十分です。横位置の動画を切り出すこともできますが、こちらはどちらかと言えば、カメラを向けつつ、画面を見ずに被写体と会話したいときなどに役立ちます。

▲超広角の全体と、そこから切り出した被写体中心の動画をまとめて撮影できるオートフレーミング

▲横と縦の動画をまとめて撮影するのにも使える

上記のような子どもの発表会や、旅行などのイベントで撮影していると、肉眼でその光景を見逃すことが多いのではないでしょうか。その場にいるにも関わらず、結局は画面越しで被写体を見ることになってしまうのは悲しいもの。後から動画を見るのと変わらないからです。オートフレーミングは、その問題を解決するための機能として開発されました。Xperia Intelligenceと名づけられたAIが、それを支えているというわけです。

もっとも、このような撮影をする大前提として、超広角カメラの画質がいいことがあります。Xperia 1 VIIでは、ハードウェアもそれに合わせて進化しています。まずカメラには、4800万画素、1/1.56型のセンサーを採用し、画質を向上させています。サイズで言えば、前モデル比で2.1倍に大型化。このサイズは、3世代前の「Xperia 1 IV」に搭載されていた広角カメラ(メインカメラ)の1/1.7より大きくなります。

▲三眼の一番上が超広角カメラ。これまでのXperiaよりもレンズが大きくなっているのが分かる

また、レンズも歪みの少ないものを採用しており、超広角カメラにありがちな、周辺が大きく曲がってしまうようなことがありません。結果としてそれを補正するためのソフトウェア処理を減らし、自然な画質が実現しています。この新しくなった超広角カメラがあったうえで、先に挙げたようなAIを使い、機能としてオートフレーミングやAIカメラワークを搭載したということです。ハードとソフトとAIが一体となって完成した機能と言えるでしょう。

▲超広角カメラのセンサーが大型化したことで、暗所での撮影性能も上がった

▲拡大してみても、ディテールの破綻が少ない。周辺の歪みも抑えられており、魚眼レンズで撮ったような写真になってしまうスマホとは一線を画す

ちなみに、以前から搭載されている「瞳AF」や高速なオートフォーカスなどにもAIが使われているほか、音楽関連ではデジタル化で失われた音をハイレゾ相当にアップコンバートする「DSEE Ultimate」もAIの力によるもの。「○○AI」や「○○Intelligence」のようなブランディングはしていませんでしたが、AI自体はしっかり活用されていました。

▲画質調整や音質向上などにもAIが使われていた

▲Xperia 1 VIIでは、それをXperia Intelligenceとしてブランディングした形になる

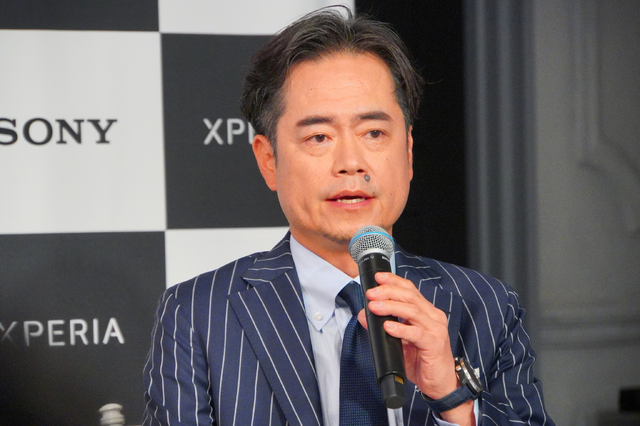

Xperia Intelligenceというワードを使い始めたのは、それを訴求するためです。ソニーマーケティングの執行役員本部長を務める大澤斉氏は、「撮影の領域、音の領域、ディスプレイの領域にそれぞれバラバラとAIを投入してきたが、それをお客様に分かりやすくご理解いただけるよう、きちんと訴求するためにXperia Intelligenceというワードでくくってマーケティングを進めている」と語っています。オンデイバスでリアルタイムなAIは、「Xperiaの強みの1つだと思っている」ためです。

▲AIを分かりやすく訴求するため括りだと語った大澤氏

一方で、冒頭で述べたようにAIも取捨選択を行っています。得意分野はハードウェアと連携させつつ自社で手掛け、そうでないところはグーグルの力を活用するというのがソニーの戦略と言えるでしょう。Xperia 1 VIIでは、その住み分けを明確にした格好です。グローバルでの販売台数やビジネスの規模を考えると、ソニーが単独ですべてのAIを開発していくのは現実的ではありません。

グーグルがAndroid向けて提供しているものは利用しつつ、そうでないところで差別化するのは合理的な戦い方。Androidメーカーの中でも、サムスン電子やシャオミのように自社ブランドを冠したAIサービス群を投入するメーカーと、得意分野に集中しつつ残りはグーグルに委ねるメーカーに分かれつつあります。どちらかと言えば規模の小さなメーカーは、後者の戦略を採用することが増えていきそうです。

![【DL版】【初期費用3,300円が無料 ※1契約者1回線/年に限り】IIJmioえらべるSIMカード エントリーパッケージ 月額利用(音声SIM/SMS)[ドコモ・au回線]・(データ/eSIM/プリペイド)[ドコモ回線]IM-B327 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51sZVFzAH1L._SL160_.jpg)

![[MFi認証]lightning 3.5mm 変換 iphone イヤホン変換アダプタ ライトニング dac ハイレゾ 3極 4極プラグ 24bit/96KHz 音量調整 音楽再生 TPE素材 裂けにくく 曲げに強い iPhoneシリーズ/iPadに対応 image](https://m.media-amazon.com/images/I/31kYhhU3XfL._SL160_.jpg)