KDDI回線で発生した通信障害は、最大で約3915万回線に影響が及びました。障害発生からほぼ回復と表現するまでの時間も3日ほどかかり、異例とも言える長期戦に。通信障害、それも総務省から行政指導を受ける大規模通信障害は、他社も起こしていますが、「回線数×時間」で考えると過去最大規模と言えそうです。

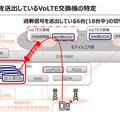

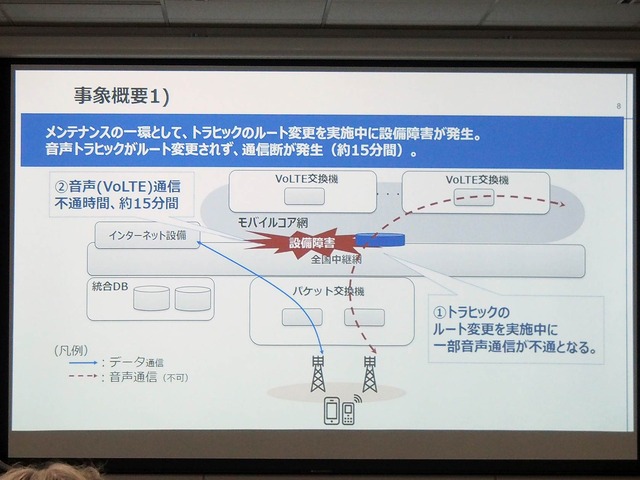

原因はほかでも詳細に説明されているためざっくりまとめますが、大まかに言うと不具合の連鎖です。コアルーターのルーティング変更時に一部の音声が不通になり、切り戻しを行った際に接続がVoLTE交換機に集中。トラフィックは本来であれば許容できる量だったと言いますが、なぜかここでVoLTE交換機が輻輳(ふくそう)します。その後、トラフィックの総量を落とすため流量制限を実施しましたが、今度はHSSと呼ばれる加入者データベースの負荷が高まり、VoLTE交換機との情報の不一致が発生してしまいました。

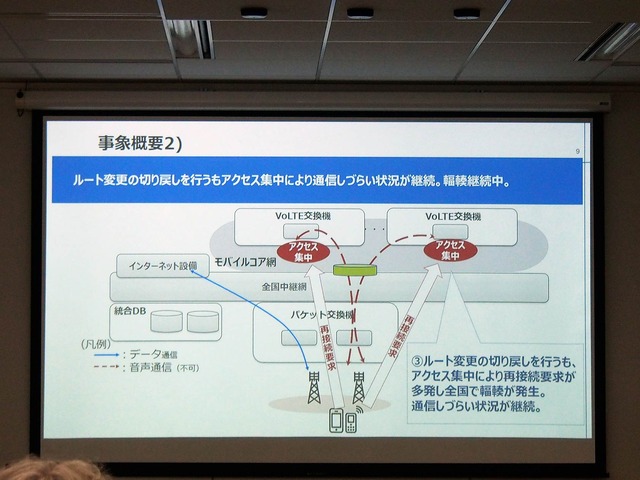

その後、東西に設置されているP-GWという通信制御用のゲートウェイにリセットをかけ、徐々に復旧を始めた矢先に、今度はなぜかVoLTE交換機から加入者データベースへの異常信号が大量に送られていることが判明。その不具合が生じていたVoLTE交換機を計6台交換することで、ネットワークが徐々に正常化へと向かっていきました。ここで「なぜか」と書いた部分は現在、原因を調査中。通信障害の根本的な理由となるだけに、KDDIには早期の究明を期待したいところです。

一連の通信障害は、影響があまりにも大きかっただけに、政府も対応へと乗り出しました。KDDIには、総務省から次官級の幹部が派遣され、高橋誠社長と「対になって対応していただいた」と言います。ただ、いくら次官級の技官とはいえ、鉄火場対応に長けたスーパーハッカーというわけではありません。高橋社長が「総務省からもお客様目線で広報すべきだとお叱りをいただいた」と述べたいたように、どちらかと言うと、ユーザーへの周知や広報といったアドバイスが主になっていたようです。

技術部門を担当するKDDIの吉村和幸専務も、総務省からのアドバイスで何が役に立ったのかと問われ、「お客様目線に立った広報をしなさいとアドバイスをいただいた」ことが役に立ったと語っています。実際、政府が特に問題視しているのは、通信障害そのものというより、広報や周知が不足していたことのように見受けられます。7月6日には、木原誠二官房副長官が「周知、広報に責任を果たしたと言えない」と述べています。

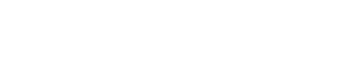

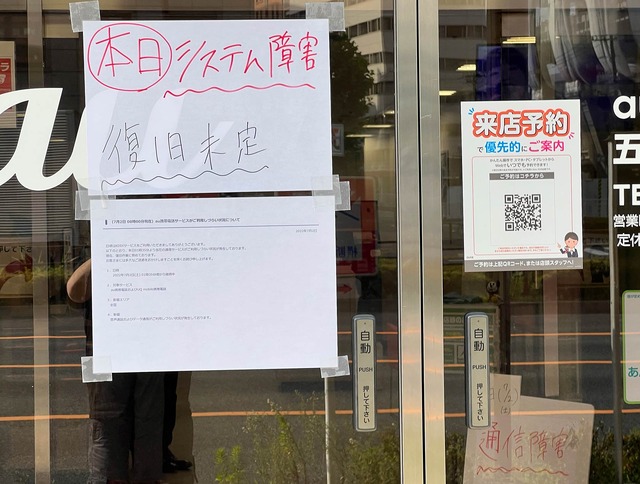

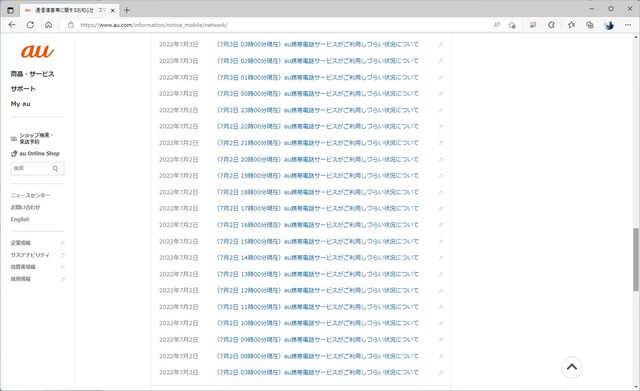

では、実際にKDDIの周知体制はどうだったのでしょうか。会見でKDDIが公表した資料によると、VoLTE交換機に輻輳が発生した約1時間後にあたる7月2日の午前3時16分に、障害情報をWebサイトに掲載したとされています。その後、総務省からのアドバイスもあり、1時間おきに情報を更新。auの公式Twitterアカウントでも、午前5時にそのサイトを引用する形でツイートを行っています。また、ネット以外では、auショップでも障害情報のお知らせを掲示していました。

日曜日の朝に当日告知をするという形で、7月3日には高橋社長も出席する緊急の記者会見も開催されています。子どもにガンダムのプラモで遊ぼうと午前6時半にたたき起こされていた筆者もこのお知らせを見て、家族サービスを断念し、KDDIの本社がある飯田橋に足を運びました。その後のことは皆さんがご覧になったとおり。新聞やテレビでも大々的に報道され、周知の事実になりました。

他社が通信障害を起こしたときも、詳細の違いはありますが、おおむね似たような対応をしています。むしろ、日曜日にも関わらず緊急会見を開いたり、1時間に1回、Webサイトを更新していたりと、障害の規模が大きかっただけに、対応はかなりこまやかだったような印象も受けました。少なくとも、3日連続の記者会見は初めての経験でした。一方で、政府が責任を果たしていないと言う以上、より広く、迅速な周知をする必要があったのでしょう。

ただ、こと通信障害に関しては、周知の仕方に大きな関門があります。本当にその情報を必要しているユーザーの回線がダウンしているからです。いくらKDDIががんばってWebサイトやTwitterなどのSNSに情報を掲載したとしても、大元であるインターネットにつなげられなければ、1時間おきに更新されていたとしても、情報に触れることすらできません。固定回線など、他の接続手段があればいいのですが、外出していたり、モバイル回線に一本化していたりするユーザーに障害情報を伝えるのは、なかなか大変です。

今回の通信障害では、比較的早めにiPhoneのデータ通信のみ復旧していたため、ネット経由での広報でも情報が伝わった可能性はありますが、Androidは多く端末がVoLTEにつながらないとデータ通信も接続できない仕様で、通信手段がなくなってしまったユーザーはいました。また、流量制限でデータ通信がしづらいユーザーもいたため、やはりネットに頼るのには限界があります。

となると、KDDI単独ではお手上げのようにも見えてしまいます。考えられる方法としては、事前にテレビ局やラジオ局と協定を結んでおき、ネットワーク障害時には速報を流してもらうというものがあります。通信は電気、ガスなどのようにインフラと呼ばれるだけに、こういった取り組みがあってもよさそうです。KDDI単独では難しい話ですが、いざというときのことを考え、キャリア4社で何らかの方法は統一しておいた方がいいでしょう。

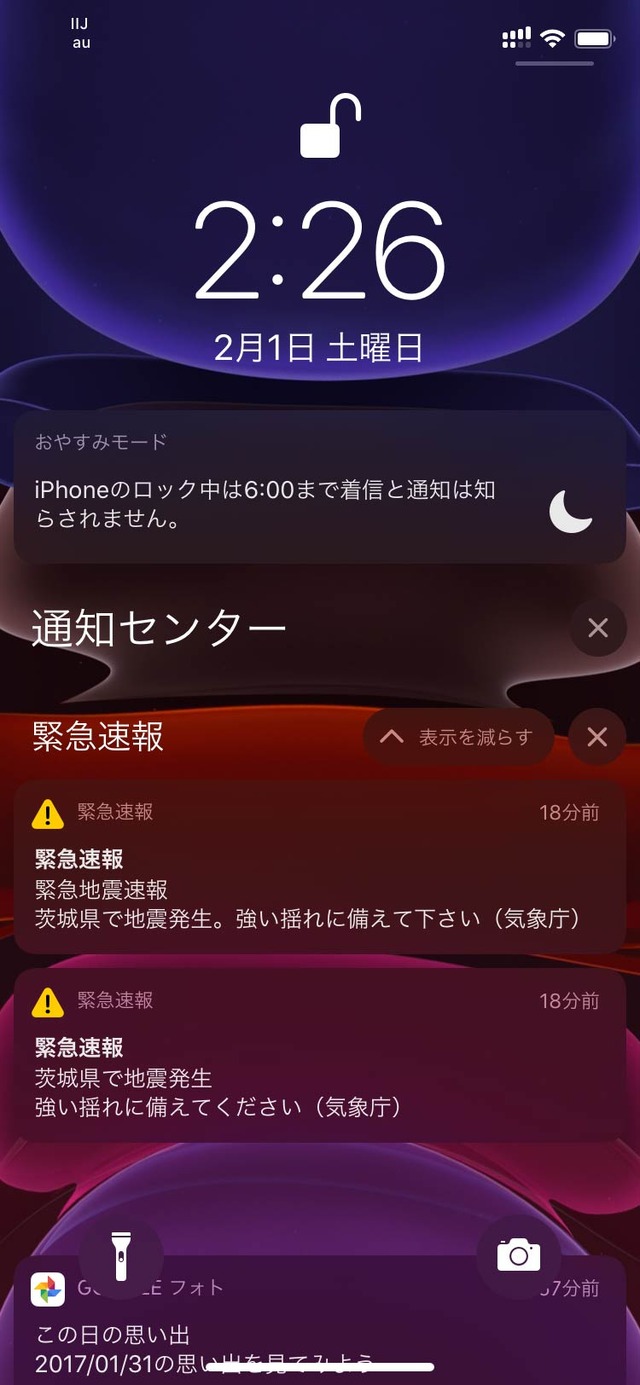

また、キャリア自身も放送に近い技術を持っています。緊急地震速報やJアラートを送るETWSがそれです。ETWSは、基地局配下の端末に特定の情報を一斉配信する技術。双方向の通信ではなく、どちらかと言えば放送に近く、通常のモバイルネットワークとは異なり、ユーザーの認証もありません。SIMカードが入っていない端末でも、緊急地震速報を受信できるのはそのためです。今回の通信障害時にも、ETWSは正常に稼働していたと言います。

Earthquake and Tsunami Warning System(地震と津波の警報システム)という名称の頭文字を取ったETWSですが、実際にはそれ以外の情報も送信できます。海外では誘拐事件や冠水情報などを送っている国もあり、海外旅行時や出張時に受信したことがある人もいるでしょう。実はKDDI自身もかつてETWSを通じてニュース速報やauからのお知らせを送信していました。他社端末で受信してしまい、物議をかもしたことも。

緊急速報絡みでは、21年に神奈川県が「GWはがまんのウィーク」というしょーもないダジャレを送り、批判を集めました。これに懲りず、神奈川県は22年にも深夜に緊急性が疑わしい速報を立て続けに配信して、またまた批判の声が噴出したことは記憶に新しいところです。後者は設定ミスが原因なので置いておきますが、少なくとも知事のダジャレよりは通信障害の方が公共性も緊急性も高いはず。こういった周知の仕方が可能かどうか、キャリア各社にも検討を進めてほしいと感じました。

関連記事:

au障害会見で注目の高橋誠社長とはどんな人物か。激動の時代にキャリアを率いるということ(石川温)

auの大規模通信障害は「ほぼ」復旧。KDDI記者会見速報(7月4日)