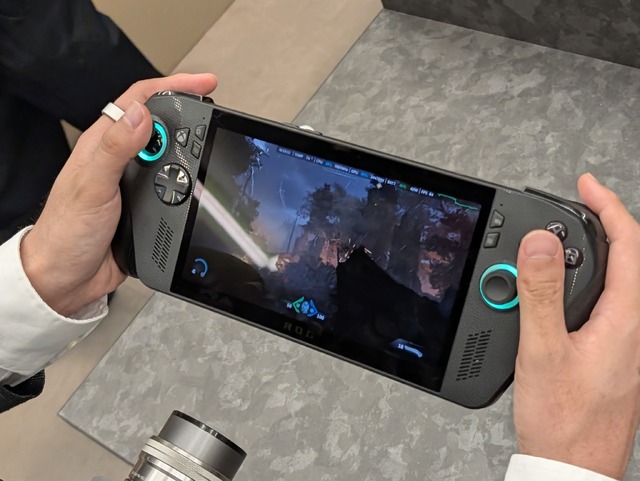

ASUSが携帯ゲーミングPC「ASUS ROG Xbox Ally」「ASUS ROG Xbox Ally X」の国内価格を発表しました。

ハンドヘルド型のWindows 11ゲーミングPCとして人気が高いROG Allyシリーズの次世代モデルであり、マイクロソフトの定義的には初の「Xbox携帯機」でもある ROG Xbox Ally は、仕様が大きく異なる2種類を用意します。

8コアのRyzen AI Z2 Extremeプロセッサに24GB RAM、AI処理用に最大50TOPSのNPU搭載など、ピーク性能が高い上位モデル「ASUS ROG Xbox Ally X」は13万9800円。黒いほうです。

もう一方、4コアのRyzen Z2 Aプロセッサ・16GB RAMを搭載する「ROG Xbox Ally」は8万9800円。こちらの外装は白。

黒い「ROG Xbox Ally X」はストレージも倍の1TB、バッテリー容量も多く、USB-C端子の片方がUSB4対応など全体に上位の仕様で、高TDP(消費電力)で本格的なゲームも滑らかに遊べるピーク性能に優れたモデル。

白い「ROG Xbox Ally」は20W以下など低TDP駆動に優れ、さほど処理が重くないゲームならば、省電力でも従来のROG Allyを上回る性能を発揮します。バッテリー容量等の差で、ROG Xbox Ally Xの約715gに対して約670gとやや軽いのも利点。

7インチ120Hz駆動のフルHDタッチ画面、背面ボタン、幅約290mmの本体サイズなどは白黒共通。

「白いほう」も単に性能が劣り安いモデルというわけでもなく、インディーゲームを含め軽いゲームなど遊びたいものが分かっていて、長時間駆動や軽さを取る場合には優れた選択肢です。

普通「以上」のWindows 11ゲーミングPC。Steam等にも対応

名称にXboxが入っており、マイクロソフトが「Xbox初のハンドヘルド製品」と呼んでいるため若干戸惑いますが、製品としては普通のWindows 11 PCです。他のWindowsゲーミングPCと同様、Steam等々のゲーム配信プラットフォームが動き、ゲーム以外のWindowsアプリも使えます。

むしろゲーム専用機としての、狭義のXboxゲームには(ネイティブ)対応せず、従来のPCやスマホ同様、リモートプレイやクラウドゲーミングなら動くだけ。

Windowsの標準ゲームコンパニオンが「Xboxアプリ」と命名されていたり、PCゲーミングでデファクトスタンダードとなっている「Xboxワイヤレスコントローラ」など、マイクロソフトは10年以上前から「Xbox」を自社のゲーム製品全体を示すブランド的に扱ってきました。

ゲームについても、すでに前世代から「Xbox Play Anywhere」のイニシアチブで、ファーストパーティー作品については原則的にXbox(ゲーム機)版とWindows版を同時期に用意する、片方を購入すればどちらも遊べる、新型ゲーム機や高性能ゲーミングPCを買えば性能にあわせたバージョンが無料で使える、セーブデータ共用等々。

現行のXbox Series X|S世代では、いわば本業であるAzureクラウドを使ったストリーミングゲームにも注力しており、各社のテレビやスマホにもアプリとしてXboxを提供して、同じゲームをデバイス問わずどこでも遊べる的な戦略を続けてきました。

この戦略に基づき、最近では「Xboxブランドならどんなデバイスでも遊べる」をアピールするため、車載システムでクラウドゲームが動く自動車まで敢えて「This is Xbox」と呼ぶようなマーケティングまで展開中です。

今回の ROG Xbox Ally が「Xbox初の携帯機」なのは、こうしたマイクロソフトのマーケティング戦略的な理由に加えて、「Xboxゲーム専用機の快適な体験を、WindowsゲーミングPCにも導入する」戦略にとってひとつのマイルストーンでもあるため。

(▲画像:Xboxフルスクリーンエクスペリエンスについて解説するXboxシニアプロダクトマネージャリード ドミニク・ゴードン氏)

具体的には、ROG Xbox Allyは起動すると通常のWindows 11のデスクトップをスキップして、ゲームのアイコンが並び方向キーで選択してすぐ遊べる、ゲーム機ライクなフル画面インターフェースで始まります。

要はSteamでいうビッグピクチャーモードであり、従来から各社ともコントローラで使うゲーミングPCを快適にすべく同じような独自ランチャー等を用意してきましたが、違いはフルWindows 11デスクトップの上にゲーム機ライクなシェルを被せて隠したのではなく、Windows 11のうちゲームには不要なコンポーネントをそもそも読み込まないことで、高速軽量にブートすること。マイクロソフト自身が手を付けなければ他社には難しい領域です。

この「Xboxフルスクリーンエクスペリエンス」により、システム側が占有するメモリは最大2GB削減。Ryzen Z2はいわゆるVRAMもシステムメモリから割り当てる統合メモリ方式なので、高速な24GB RAMを搭載する上位モデル ROG Xbox Ally Xであっても、システム占有が1GB以上減るのは大きな差です。

Windows 11デスクトップの一部を起動時に読み込まないスリム化に加えて、

シンプルで高速なタスクスイッチ。ボタン長押しショートカットで、起動中アプリやゲームがタイルで並び、即座に切り替えられる

Xboxボタンで開く起動中ゲームやアプリ一覧から、Windowsアプリでもゲームでも簡単に閉じるユニバーサルなインターフェースがある。ゲームを二重起動しようとすると、すでにXXが起動中です、のダイアログから閉じることも。

マイクロソフトストアだけでなく、サブスク制のPC Game Pass / Xbox Game Pass や、Steamなど他社プラットフォーム、加えてストリーミングのXboxゲーム機専用タイトルまで、統一して扱うライブラリ

といった点が、性能向上に留まらない快適性向上であり、「携帯Xbox」である理由です。

重くなったけど軽い??Xboxコントローラ譲りのグリップ

ハードウェア的に目立つのは、従来モデルのROG Ally と比較して、左右のグリップがよりコントローラ的になったこと。

画像を見た時点の個人的な印象では、初代のROG Allyを小さなカバンに詰め込んで凹凸や収まりの悪さに往生していたこともあり、平らにすれば良いのに余計ややこしい形にしやがった!と残念に思っていましたが、実機を持った途端にグリップの良さであっさり転向。

スペック上は重くなっているものの、手に持った馴染みと安定感が従来モデルの比ではなく、持ちやすさや遊びやすさでは明らかにROG Xbox Allyが優れています。

ASUSの担当者によると、実際には重くなっているにもかかわらず、手にして「どれくらい軽量化したのか?」と尋ねるプレーヤーもいたというほど。

交換式ではないスティックの突起や、タブレットのようにスッとかばんに入らない可搬性の低下、持ち運び時にはグリップが壮絶に邪魔くさいことはもちろん否定できませんが、絶対値として軽くないからこその持ちやすさ、遊びやすさの点で、実際に手にしてみればこのグリップ形状のほうが従来機より好印象でした。

本体の細かい部分では、背面ボタンの設計も変更。初代はグリップ部分に大きめなボタンを置いてアクセスしやすく、かつスイッチを硬め・渋めにして誤入力を防止する志向でしたが、そのせいで素早く軽く操作したい機能には使いづらくなっていました。

新型の背面ボタンは、指を伸ばした位置に小さめのボタン、クリックは軽く変更。こちらのほうが、たとえばステップ回避であったりスティック押し込みの置き換えといった用途に使いやすい印象です。

短時間の試遊の印象でしたが、がっつり使ったレビューも近日中にお伝えします。