ASUSの次世代ポータブルゲーミングPCとみられる『ROG Ally 2』の名称が、各国の無線製品許認可データベースから見つかっています。

新製品『ROG Ally 2』はプロセッサやメモリ量、外装違いで少なくとも2モデルがあり、黒い上位モデルはAMDが発表済のRyzen Z2プロセッサと、一体型コントローラの左側に『X』ボタンを搭載。

ASUSのティーザーや、フィル・スペンサーなどマイクロソフトのゲーム事業関係者が繰り返してきた匂わせ発言を総合すると、新型Allyはマイクロソフトが急に使い出した用語『Xbox PC』の第一陣として、近い時期に正式発表される可能性があります。

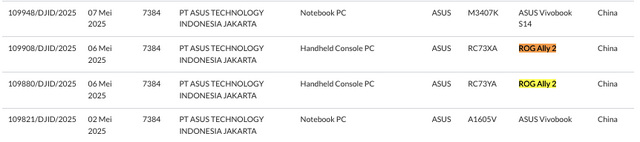

インドネシアの無線許認可当局SDPPI (DJID)で『ROG Ally 2』を発見したと報じたのは 91mobiles. com 。実際に確認すると、RC73XA / RC73YA の型番を持つ2モデルが見つかります。

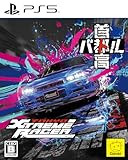

またリークアカウント Huang514613 @94G8LA が投稿したのは、米国FCCに提出された申請書類からとするこちらの画像。

まだASUSから正式に発表されたわけではありませんが、こちらの写真を見る限り、画面を中心にコントローラを一体化した構造は従来モデルを継承しつつ、左右が立体的なグリップ状になっているようです。

コントローラ左側、Lスティックの右あたりには、見にくいものの丸にX のいわゆる「しいたけ」、見慣れたXboxのロゴがあります。

91mobiles によれば、Xboxボタンがある黒い ROG Ally 2 (RC73XA) の主な仕様は8コアの Ryzen Z2 Extremeプロセッサ、32GB RAM、TPD 15~35Wなど。

ROG Ally 次世代機はASUSが予告済み。Xboxボタン搭載コントローラRaikiriと合体するティーザー

ROG Ally 後継機のうわさは今に始まったわけではなく、4月にはASUSのROG Globalアカウントが自ら、#ROGALLY などのハッシュタグを使い、ティーザー動画を投稿しています。

白い従来モデルのROG Ally (X) と、Xboxボタンを備えたコントローラ ROG Raikiri が謎の合成マシンに飛び込み、白煙とともに新型 Ally らしきポータブルPCのシルエットが現れる内容。

さらに、マイクロソフトのXbox公式アカウントは、ROGのこの投稿に「チラ見」のミーム画像をリプライして、Xboxおよびマイクロソフトのゲーミング事業と何らかの関係があることをわざわざ匂わせていました。

マイクロソフトのXbox Everywhere 戦略。自社製の携帯Xboxは数年先

マイクロソフトは以前のXboxゲーム機中心の独占戦略から、新たな『Xbox Everywhere』 へと舵を切っています。具体的には、前世代にはすでにPCとXboxの境界を薄くする Xbox Play Anywhere (片方を買うとどちらでも遊べる、セーブ共有等) 、マインクラフトなど特定タイトルのクロスプラットフォーム推進、スマホや任意のブラウザでフルXboxゲームが遊べる クラウドゲーミング、最近では Forza Horizon や Gears of War などの自社看板タイトルを PlayStation にも提供するなど、プラットフォームを問わずXboxブランドのソフトやゲーム体験を拡大すること。

Call of Duty やDiablo 他のアクティビジョン・ブリザード、Elder Scrolls や Fallout 、DOOMのベセスダを買収しパブリッシャーとしての立場を強めてきたのもこの戦略を前提とした動きです。

またゲーム事業CEOのフィル・スペンサー氏は、自社開発のXboxハードウェアに投資とイノベーションを続けるとしつつ、Steam Deck や各社のポータブルゲーミングPCのファンであることを公言し、(幹部として移動が多い個人的な立場からも) マイクロソフトとしてもこの方向性を追求すべきであり、すでにリサーチやプロトタイプの開発を進めていると語っています。

2024年11月の Bloomberg のインタビューでは、マイクロソフト自社開発の携帯型Xboxにあたるものは「数年先」とする一方で、従来からの「プレーヤーが中心」方針を強調する形で、単一のデバイスが中心になるのではない、ゲームが中心でもない、あくまでプレーヤーの体験を最優先で考えるべきと述べていました。

マイクロソフトが繰り返す「プレーヤーが中心」は、単に「お客様は神様です」的なマントラに留まらず、具体的にはゲーマーがどこにいても、どんなデバイスを使っていても同じゲームを遊ぶことができ、セーブデータやアカウント等を引き継げることが重要といった意味。(参考:Xbox Series Sは買って大丈夫?参入する意義は?マイクロソフト幹部に訊く(サラ ボンド氏インタビュー) | )

こうした戦略と、ROGとXboxアカウントの露骨なティーザーを考えれば、ROG Ally 2 に Xboxモデルが登場しても不思議はありません。

面白いのは、マイクロソフトがつい先日発表した Gears of War: Reloaded について、対応機種を「Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 および Steam」としていること。

Gears of War公式アカウントでは「comes to Xbox Series X|S, Windows PC, PlayStation 5 and Steam」としている一方、Xbox .com では明確に、繰り返し「Xbox PC」の呼び名が出てきます。

現時点でマイクロソフトが独自に開発した、Windowsではない「Xbox PC」なるものが影も形もないこと、さらにWindowsゲーミングPCと融合すると見られる次世代Xboxもまだ先と考えれば、マイクロソフトはXboxブランドのPCゲームが動くWindows PCを、何らかの基準で「Xbox PC」と呼ぶことにしたようです。

これがそのままパートナーPCメーカーのゲーミングPCにライセンスを与えたりロゴを載せて差別化する動きであれば、ROG Ally 2がその最初のPCのひとつになっても不思議はありません。(同時に、Gears of War リマスターの対応機種という括りで使われることから、必ずしもポータブルゲーミングPCだけを指す用語でもないことがわかる)。

PCハードウェア関連の大きな発表イベントといえば、ASUSのお膝元でもある台湾で開催される Computex TAIPEI 2025は5月20日から。この前後には次世代 ROG Ally の正式発表と、マイクロソフトの「Xbox PC」について続報がありそうです。

余談。ROG Ally 自体は初代からよく出来た製品で愛用しましたが、手持ちの携帯ゲーミングデバイスとして優れているだけに、どうしても「Windows PCそのもの」であることが利点でもあれば面倒でもありました。

マイクロソフトがゲーミングPCに「Xbox」の名を与えるのであれば、そして現状でも隙あらばWindowsのアップデートで差し込んでくるXboxアプリやゲームバー系をデフォルトに、現在よりも前面に出すのであれば、「Windows PCゲーミングのゲーム機ライクな快適性」をさらに追求してくれることに期待します。

Steam Deck / Big Picture Mode 相当のインターフェースや、画面タッチで素のWindowsを触らざるを得ない場面を極力減らすなど。各社のゲームランチャーや配信プラットフォームもあり、Windows や DirectX を通じた難しい舵取りが求められるところではありますが、先日導入された Xboxライクなゲームパッドキーボードなど、着々と取り組みは進みつつあります。将来的にはストレージ帯域要件をクリアしたPCでクイックレジュームまでできたら理想。