テクノエッジでは2025年5月20日、東京都内にて、テクノエッジ主催のイベント「生成AI最前線:生成AI最新動向解説イベント」を開催しました。

急速に進化を続ける生成AIについて、各分野の第一線で活躍する4名の登壇者に、その多様な活用事例と今後の展望を語っていただき、非常に興味深いイベントとなりました。本記事では、その熱気あふれるイベントの模様をダイジェストでお届けします。

西川和久氏:グラビア史から最新AI活用、そして未来への警鐘と希望

トップバッターは、テクニカルライター、プログラマー、そしてカメラマンとしても40年以上のキャリアを持つ西川和久さん。テクノエッジでも、「生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?」を連載しています。

西川さんは自身の経験を基に、グラビア写真の歴史からデジタルへの移行期、そして現代の生成AIが業界に与える影響までを幅広く語ってくれました。

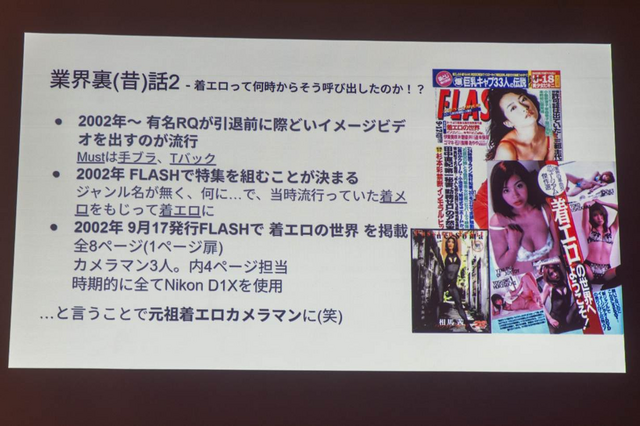

特に興味深かったのが、Nikon D1Xの登場がフィルムからデジタルへの移行の契機となった話や、「着エロ」というジャンル名の誕生秘話など、普段聞けない業界の裏話。2002年の雑誌「Flash」できわどいイメージビデオの特集をすることに。しかし、とくにジャンル名がなかったので、当時流行っていた着メロをもじって「着エロ」にしたのだか。この言葉は、その後20年以上使い続けられることになり、西川さんは「元祖着エロカメラマン」ということになりました。

さらに、AIによるヴァイブコーディングで、通常6~8カ月かかるB2Bシステムをわずか5週間で完成させたという驚異的な開発事例を紹介 。

また、連載でたびたび生成AIの学習元として登場するモデル「LoRAっ子」のご本人も登壇し、SD1.5、SDXL、FULX.1といったモデルで生成した画像や、RTX 5090を用いたリアルタイムデモも披露しました。生成したいイメージのプロンプトを入力し、カジノのバニーガールから野球場のビール売り子、浴衣姿まで、ご本人がいる側でAIが織りなす多彩な表現に会場が沸いていました 。

今後の展望として、グラビア関連ではAIによる仕事の代替が進むことへの警鐘を鳴らしつつも、「最終的には人間の魅力が勝る」とし、一部は人に戻るだろうとの期待感を示しました 。

Kogu氏:ゲーム開発における生成AIの実用と「Vibesの谷」

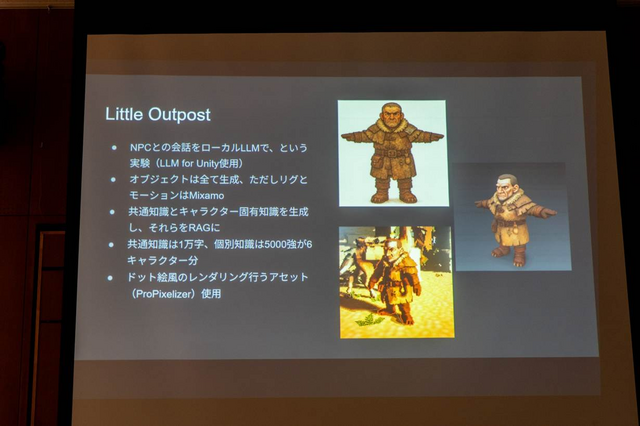

続いて登壇したのは、ゲームクリエイターのKoguさん。「生成AIとゲーム開発 - 2025年前半の実用」と題し、具体的なデモを交えながら、AI活用のリアルな現状と課題を提示しました。

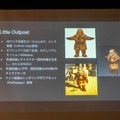

Koguさんは、テクスチャやサウンドを100%AIで、コードの6~7割をAIで生成したシンプルなアクションゲームや、3DアセットからNPCの対話までAIを活用したRPG風のワンシーン(合わせて1人日程度で制作)を実演 。

特に、ChatGPTに「こういうゲームで、こういうテクスチャが欲しい」と指示するだけで生成できる点は、制作効率の大幅な向上を印象付けました 。

一方で、Koguさんは生成AIをゲーム開発に本格導入する際の課題として「Vibesの谷」という概念を提示。単一の素材生成は容易でも、複数素材を組み合わせて一貫性のある作品に仕上げるコストは爆発的に増大すると指摘しました 。ゲームは多様なメディアの集合体であり、機械的な評価が難しい「フィール」の部分が重要なため、特にこの谷が深いと語ります 。

現状の対策として、「疎結合なデザイン」「最終表現でのごまかしのレイヤー」、そして最後は「人間の筋力」による調整の必要性を訴えます。将来的にはマルチモーダルAIの進化がこの谷を越える鍵になるかもしれないとしつつも、ゲーム開発においてはまだ時間がかかると予測。クリエイターには「超特化」か「何でも屋」のスキルが求められるだろうと締めくくりました 。

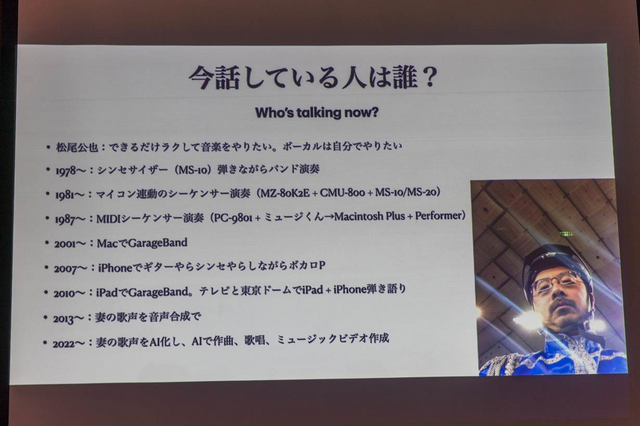

松尾公也氏:AIとの共創で進化するミュージックビデオ制作

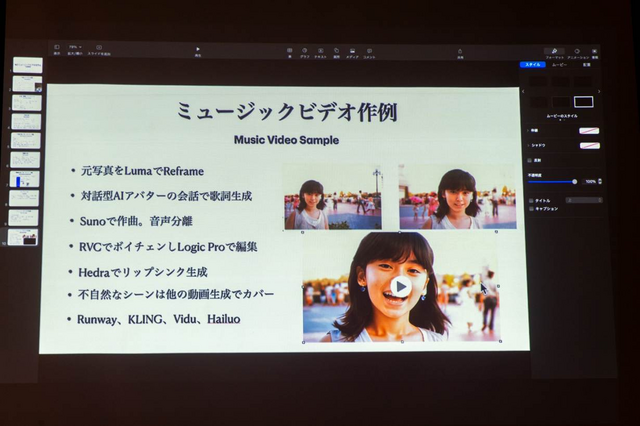

テクノエッジの編集記者でありアマチュアミュージシャンでもある松尾さんは、「AIでミュージックビデオを作る」をテーマに、音楽、動画、リップシンクという構成要素それぞれにおけるAIの活用法を、自身の経験と共に解説してくれました。

松尾さんは、2013年に亡くなられた奥様の歌声をUTAUやAIボイスチェンジャーで再現し、音楽活動を続けている経験を共有 。生成AIブーム以降は、Stable Diffusionで奥様の画像を生成し、SunoやChatGPTで作詞作曲したオリジナル曲と組み合わせるなど、AIを駆使して作品を生み出しています 。

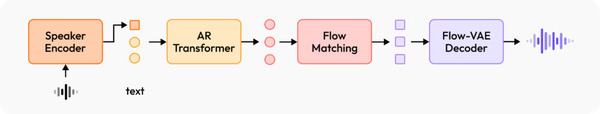

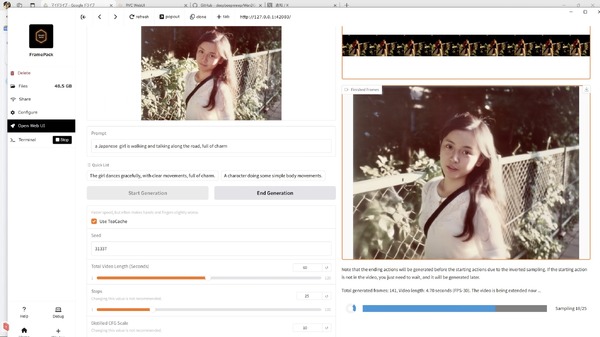

音楽生成ではSunoの他、オープンソースのACE-StepやMMAudio(ソニー製)を、動画生成ではRunway(自身はUnlimitedプランを契約)やLuma Dream Machine、オープンソースのFramePackなどを紹介 。リップシンクでは、以前推奨していたHeyGenに加え、新たに非常にリアルな日本語リップシンクが可能なHedraを絶賛しました 。

最後に、LumaのReframe機能で写真を加工し、Hedraでリップシンクを施した奥様の歌うミュージックビデオを披露 。AIによって、愛情のこもった表現が新たな形で可能になることを示しました。その活動は、7月上旬に某テレビ局のドキュメンタリー番組で紹介される予定です。

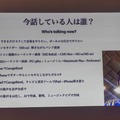

ドリキン氏:「Vibe Coding」で拓く、俺アプリという新世界

トリを飾ったのは、Youtuberでありソフトウェアエンジニアのドリキンさん。「Vibe Codingで拓く俺アプリという新世界」という刺激的なタイトルで、AIによる新しいプログラミングの形とその可能性を語ってくれました。

「Vibe Coding」とは、AIに自然言語で指示し、AI主体でコードを書かせるスタイル。開発者は細部よりも全体の方向性や「ノリ」を重視し、生成されたコードを極力読まずに進めるのが特徴だといいます。現状、非プログラマーでも大規模なプログラムが作れるレベルではないものの、多少のプログラミング知識がある人にとってはまさに「チートタイム」だと語りました 。

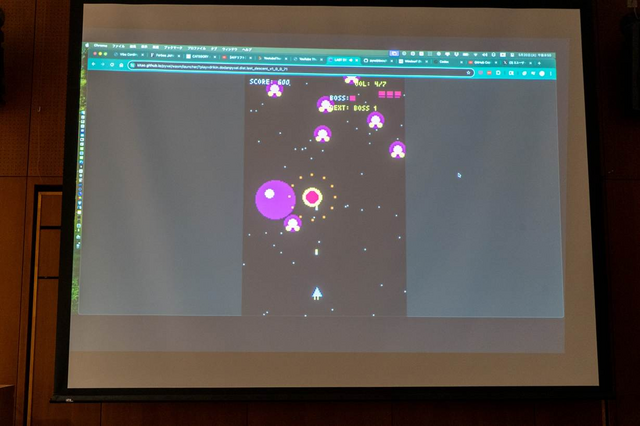

実際にVibe Codingで制作したという、自身のYouTube作業を効率化するための「俺アプリ」を次々とデモ。YouTubeサムネイル生成ツールや、レトロタイプのゲームエンジンであるPyxelのGitHub URLを渡すだけでAIが学習して作ったというシューティングゲーム、そして日々の動画編集時間を劇的に短縮したという、無言部分を自動カットする「AIジェットカット」を披露しました。

Vibe Codingは十分に実用的であり、設計力とツール選定眼、そして「押してダメなら引いてみる」精神が重要だと強調 。従来のアプリが最大公約数的な作りにならざるを得なかったのに対し、自分専用の「俺仕様」アプリをガンガン作れる時代が到来したとし、「これぞ真のパーソナルコンピュータだ」と熱く語りました 。さらに、この日のプレゼンテーションで投影した画面も、Replit上でマークダウンファイルからAIにウェブスライドアプリを生成させたものだと明かし、会場を驚かせていました。

なお、プレゼンの内容や使用したツールなどについては、ご自身のYouTubeチャンネルでも公開してくれています。

おわりに

4者4様の視点から語られた生成AIの現在と未来。今後、さらに生成AI技術が進化していき、否応なく巻き込まれていくことになりそうです。ちなみに、この記事も生成AIで文字起こし(PLAUDを利用)を行い、その内容からChatGPTに記事を作成してもらいました。文字起こしの段階で単語等の手直しが必要なため、まだ自動生成というわけにはいきませんが、6~7割の手間は省けたと思います。

なお、イベントの動画は、テクノエッジ アルファ会員向けに配信予定となっています。

テクノエッジ アルファは第二期会員を募集中です。なお、テクノエッジ アルファ会員の方は、会員専用Discordの「#イベントアーカイブ」チャンネルから、ワークショップ全てのアーカイブにアクセスできます。今回の発表動画も全て公開していますので、ぜひご利用ください。