KDDIが扱いを開始した世界初の一般消費者向けパワードスーツ『Hypershell X Pro 外骨格』の着装レビューをお伝えします。

Hypershell(ハイパーシェル)は腰とヒザ上にベルトで装着して、腿の動きを電動アシストする製品。

歩く・走る・階段昇降・自転車を漕ぐなどの動きを補助することで「脚力40%強化・最大30kg分の荷物負荷相殺・体力消耗30%軽減」と称しています。

Hypershell X Pro外骨格とは

Hypershell X は、2021年創業のスタートアップHypershell社が開発する電動アシスト外骨格。

Hypershell社はDJIやXiaomiといったエレクトロニクス企業出身者、ロボティクス専門家等を中心に設立した企業で、ハードウェア設計に加えて高度なセンシングやAIなどソフトウェアの統合を売りにしています。

テクノロジーで身体を拡張する『攻殻機動隊』の世界観にインスピレーションを得て開発したと公言する Hypershell X は同社初の製品。下半身、大腿部の動きに絞ってアシストするシンプルな構造で一般コンシューマー向けの価格を実現し、2023年のクラウドファンディングでは大きな成功を収めました。

逆U字型の形状で、腰の後ろにバッテリー、左右に静音モーター。大腿部に沿うように薄いフレームが伸び、ヒザ上にベルトで固定します。

本体重量は約2kg、最大出力800W、最大トルク32 Nm。USB-C充電の72Whバッテリーで航続距離17.5km(歩行時)など。

詳しくはこちらの紹介記事へ。

実際に使った正直な感想

ハイパーシェルは海外発表時にKickstarterでクラウドファンディングを実施しており、面白そうだったのでこちらに参加して購入していました。

製品の主な狙いは、トレッキングなどアクティブなアウトドア用途。ですが、個人的に期待したのはインドア派として、長距離・長時間を歩かねばならないイベントや、連日取材が続く出張などで、日頃の運動不足から来る疲れを軽減すること。

街歩きや旅行先で、坂道や階段の多い場所をつい避けがちになり、行動の選択肢を狭めてしまう傾向の改善も期待しました(運動しろ)。

毎日毎週ではないものの、折に触れて使ってきた感想や気付き、個人的に周囲にプレゼンして訊かれる質問などを書き出してみます。

■「本当にアシストって効くの? 」

> 「効くか効かないか」で言えば、あくまで腿の動きの範囲で明らかに効く。特に長距離・長時間を歩くときは負担軽減を実感できる。

たとえて言えば、本当に電動アシスト自転車のような「電動アシスト自分の脚」。

モーターがアシストするのは腿を前後させる一部の筋肉だけなので、歩行に必要なほかの筋肉や負担は変わらず、何もせずに進むわけではない。公称でも負担の軽減は最大30%程度。

それでも、特にアシスト強度を高くすると、脚を前に出そうとするだけでガッと腿が上がり、踏み込んだ途端にグッと押し出すのが感じられる。(正確には連続した二歩目から歩行開始と判定してアシストする)

電動アシスト自転車でも漕がないと進まないように、ハイパーシェルでも結局は自分で歩いているが、オフにした途端に負荷が戻って脚が重く感じられる。

一番実感できるのは、1日中歩いて疲れたとき。以前ならもう一歩も歩きたくない、脚が上がらない、すぐ休みたくなるようなときも、引きずるように歩き出すフリをすれば半ば強制的に脚が前に出る。仕方なく合わせればリズミカルに進んで、いつの間にかたどり着いている感覚。

電動アシスト自転車が漕ぎ出しの重さを軽くしてくれるように、ある意味で歩き出す・テンポよく歩き続けるハードルを下げて、筋力よりむしろ気力を機械で補っている感もある。

(余談。体験した知人に「どういう人が使うと思う?」と尋ねたところ、少し考えて出た答えが「捕虜?」。

ひどい例えで思わず笑ってしまいましたが、イヤイヤ脚を引きずってもキビキビ歩かされる感は伝わるたとえです。※ 捕虜への非人道的な扱いはジュネーヴ条約で禁止されています。)

■「歩いても疲れなくなる?ヒザや腰の負担は?」

確かにアシストは効くものの、全身運動である歩きや走りの負荷の一部しか軽減しないことに留意。形を見りゃ分かるだろという話ではありますが。

特に階段を降りる際のヒザの負担、ランニングの足首の負担等には効かない。

背骨にあたる部分もないため、かがんで重量物を持ち上げるような業務で腰を守るために使うパワードスーツではない。段差を飛び降りるのも絶対駄目。

ゲーム『Portal』やデス・ストランディング、The Surge、Call of Duty: Advanced Warfare、映画『Elysium』等々のような高機能エグゾスケルトンは将来モデルに期待。

■「重さ2kgを運ぶほうが疲れるんじゃない?」

> 着用時は腰骨に重さがかかるため、カバンに2kg足したときよりは体の負担は少ない。筋肉が増えても体重は増えるようなもの。

ただし持って歩いた場合は途端に重く感じる。頑丈なフレームは畳んでもそれなりの荷物になる。後述。

■「うるさそう。ガシャガシャ鳴りそう」

>歩いているのは人間の脚、接地するのは自分の足と靴なので、いかにもロボットの歩行音的なカシャンカシャンや大きなギュイーン音はしない。

静かな環境では、シュッシュッというモーターの駆動音は断続的に聞こえる。着用者の感覚では衣擦れを大きくした程度で、トルクの大きさに対して拍子抜けするほど音は小さい。

屋外や公共の施設内などで使う場合、生身で歩いても衣擦れや足音はしているため、断続的に静音モーターが動いてもほぼ分からないと思われる。

■「目立つ?恥ずかしくて無理」

>恥ずかしいかどうかは、ある人にとっては最高の自己表現であり自己実現であるファッションが他人には論外の罰ゲームであるように主観のお話。

目立つか、目につくかでいえば、特にPro Xモデルは主要部分がアルミやステンレスで金属光沢があるため、そのままではわりと視認性がある。一般論として屋外ウォーキングでは目立ったほうが安全とはいえ。

一方で、腰を隠す丈の上着でも羽織ればバッテリーとモーター部分は隠れる。排気口などを塞ぐ心配も少なく、モーターは密閉なので巻き込みの可能性も低い(夏の連続運用ではモーター部がかなり熱を持つため通気には注意)。

大腿部の前に伸びるフレームはかなり分かりやすいが、どうしても目立たせたくない場合は服にあわせた色に塗ったり貼ったりでModする、ヒザ上程度のコートを着る等で。

一般に世間ではまだ外骨格パワードスーツを装着して歩いている人を想定していないため、もしたまたま誰かが他人の足腰を注視しても、医療用の装具かなにかだと思って見ぬふりをしてくれると思われる。

テック系やガジェットおたくが多いようなイベントでは何それ??例のやつだ!実際どうすか??と問い詰められたりしますが、それはそういう文化ということで適当に対処してください。

■「実際に試したけど全然効果なかった!むしろ疲れた」?

> 「期待以上・期待外れ」や「すごい・すごくない」判定は個人の主観なので各自おおいに表現の自由を行使していただくとして、「むしろ疲れた」は適切なフィッティング・設定および慣れで改善する。

特に最初に試すときは、補助する方向とはいえ自分以外の力が加わって動かされることに反射的に抵抗したくなるため、結果的に余計に疲れると感じても無理はない。

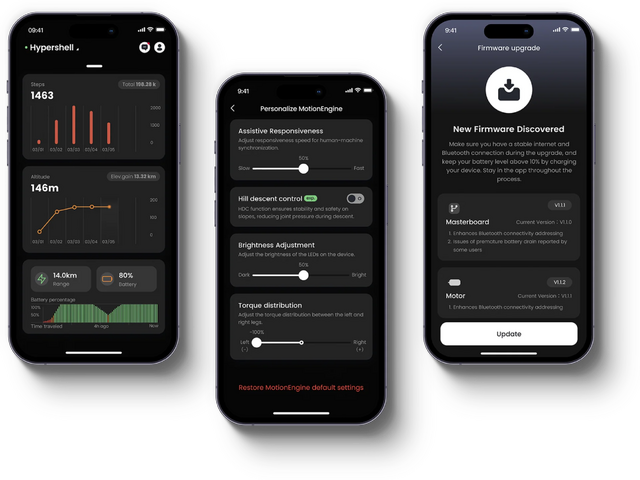

ハイパーシェルの肝といえるAI駆動は、各種センサーの値から着用者の体勢や動作、行動の意図を推測して、歩行や急ぎ足、上り坂・下り坂、階段昇降、ランニング、自転車等を自動的に分類し、自然なアシストを提供する機能。

このセンサーを正常に動作させるためにも、アシストのロスをなくすためにも、身長を登録してアプリの指示どおりに本体を調整してから、腰とヒザ上にしっかり留めることが必要。しっかり固定しないと力が伝わらず意味がない。

またモード選択も重要。初めて体験する場合、ランニングなど激しいアクティビティ向けの高トルクモードHyper(インジケータ赤)にしないよう確認が必要。

Hyperモードの場合、恐る恐る脚を動かしても設定に従って強くアシストすることになり、妙に腿が上がったシリーウォーク的になる。健康には良いかもしれない。

参考:モンティ・パイソン「バカ歩き」に心肺機能を高める健康効果、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルが掲載

最初は歩行向けのECOモード(インジケータ緑)で、25%や50%出力から試すべき。いきなりHyperや高出力になっていないか注意。

注意事項が多いように聞こえるものの、上記はアテンドのないデモ機や知人のものを体験する場合。購入してからのセットアップは非常にシンプルで、アプリに従うだけで適切な装着や操作をすぐ習熟できる。モード選択も、チュートリアルを通じて段階的にアンロックするなど慎重な導入となっている。

実際に導入してからの操作は電源オン・オフと、必要な場合にアシストの強さを変更する(ボタン長押し)くらい。

■「危険性は?」

>基本は歩き用なので、歩く・走るに不自由がない程度の人であれば、ハイパーシェル自体が特に危険を大きく増すことはない「はず」。

しかし、人間はただ歩いていても転倒して大怪我することはよくあり、歩行は危険な行為なので、その意味で注意は必要。新しい靴に慣れずに転ぶ、スカートを踏む等と同様。膝上のベルト締めすぎなど、不適切に装着すると脚の可動域が制限されるため、歩く前に確認すること。

特に、通常の歩行でも不安定な人がバランス補助のために着用するものではない。

医療用補助具ではなく、足腰が弱っている場合、関節の症状や目眩などがある場合も避け、医師に相談すべき。

転倒時については、体にそって装着するため、通常の転倒程度で突起が刺さる等は考えづらく、むしろフレームが一定の保護になる可能性もある。

が、自転車で転んで折れたフレームが刺さる、傘や水筒などを持ったまま転倒して惨事といった事故があることを考えれば、金属フレームを体に沿わせてベルト固定する器具を使ったアクティビティは、その他の道具を使うスポーツ一般と同じく、一定のリスクはあると考えられる。

運動のモード推定は驚くほどよく機能するが、動作の境界では一瞬ハイパーシェルの制御側が迷うこともある。

特に強いアシストに設定した場合、急停止すると最後の一歩分わずかに脚が動かされる・抑えられる瞬間もある(停止が検出された瞬間に追従するため、抵抗があるのは慣性と遅延のごく短いあいだ)。

初めての着用ではついアシストに逆らいたくなるため、ハイパーシェル側も意図を掴みかねてアシストが一貫しなくなることがあり、これを体験すると逆に疲れた、転びそうになったと感じる可能性はある。

自分の脚とはいえ電動アシストの乗り物と考えて、安全な場所で慎重に習熟すべき。

■「自転車で使える?」

Yes and No。漕ぐ力をアシストしてくれるため、普通の自転車が電動アシストつきのように負荷軽減になるのは確か。

ただし電動アシスト自転車そのものにはならない。自転車が進み始めてから、漕ぐ動きを認識して「自転車モード」になるため、特にペダルが重い漕ぎ始めをアシストしてくれない。

アシストが有効になってからも、歩行モードと同様にリズミカルな動きでアシストするため、自転車ならではの「速度が出たら漕ぐのを止めて慣性で進んで、また漕いで」の繰り返しをすると、止めたところでひと漕ぎ分アシストの力がかかり、漕ぎ始めはアシストしてくれないの繰り返しに。

一定の速度で漕ぎ続ける場合は、踏み込みの脚力が増して楽になる。

■「で、結局どう?」

> 総合的には高く評価して、気に入って使っている。ただしアウトドアでもスポーツでもなく、主に街なかや施設内で長距離・長時間の移動をアシストさせたい、極めてニッチな使い方で。

必然的に毎日使うわけでもないため、アウトドアで使う人、スポーツ向けに応用する人、それぞれの活用法によって評価は変わるはず。

インドア派の使い方でも、試して分かった課題や要望は多数。むしろアウトドア向けの製品を街なかで使うことが原因の面倒もある。たとえば、

腰の左右にモーターがあるため、それぞれ数センチとはいえ幅が増える。

公共交通機関などの多人数掛け席では広めの幅が必要になり、混んでいればとなりの人に堅いモーターを押し付けることになるため、立つかあらかじめ外す必要がある。

腰の後ろにもフレーム、バッテリーがあるため、背もたれのある椅子に深くは座りづらく、寄りかかって休みづらい。

着けていないときは重くて邪魔

目的地までは混雑した電車やバスで移動といった場合、上記の理由で外して持ち歩くことになるが、腰に巻いた2kgとカバンにいれて肩掛けなりの2kgでは後者のほうが負担になる。

関節がありサイズ調整機構もあるため意外と小さくたためるが、それでも腰の幅+モーターの幅以下にはならない。折り曲げた関節部などは、表面処理はしてあるが金属製でやや突き出た形状になるため、ある程度のクッション性があるケースかカバー等が欲しい。

付属の樹脂製ケースはちょっとしたトランク程度の大きさがあり、車載や輸送はともかく持ち歩きには厳しい。

といったところ。着脱自体は腹の前と両膝のバックルを留める・外すだけ。畳んでしまうのも含めて数分。

スポーツやトレーニング向けとしては、そもそも体を動かしたい、負荷をかけたい目的で活動している場合、高価で装着の手間もかかり動きを制限する電動外骨格を装着してまで、本来の目的である負荷を減らしたいのか、マラソンが趣味の人に「自転車って知ってます?楽だしもっと記録出ますよ!」と勧めるような矛盾を感じないでもないものの、ハイパーシェルには実は負荷を増やす方向に調整する「Fitness」モードもある (実験的機能。〇〇養成ギプス的なもの)。

あるいは行楽などで、アシストをしてでも長距離を移動したい、速く走りたい、部分的な負荷を軽減したい目的は考えられる。

試みに走ってみると、電動アシスト自転車で速度を出したときのような、脚力が増して飛ぶように進むのを実感できる。アシスト可能な最高速度は20km/h。

アウトドア向けにも「好きで歩いてるのでは?」感は否めないものの、何が楽しみかは人それぞれ。

たとえば高価な素材で作った軽い道具はアウトドア向けに大人気ではあり、そうした意味でアシストがあるからこそ多くのものを運べる、長い行程が選べる、好きな場所にゆけるなど、アクティビティや目的地の幅が広がるのは確か。

グループ行動で、脚力に劣るものを補う等の使い方も考えられる(結局ついてゆけなければ悲劇なので、ハイパーシェル使用時に無理なく行動できる範囲を把握してから)。

日常生活や業務向け、たとえば重い荷物を持って、徒歩でしか通れないルートを行き来する必要がある、階段が多いといった場合も、本来の意味で実用になる可能性もある。

とはいえ、述べてきたようにアシストは一部の筋肉について、一定割合しか補助しないため、魔法のように楽にはならない。公称でも「負荷最大30%軽減」。

また当然ながら、荷物による肩や上半身、腰、足やヒザの負荷は減らない。重い荷物は持ってただ立っているだけで負担だが、ハイパーシェルは静止状態では無意味どころか2kg負担を増やす。

楽になったとしても、軽減しない部分の負荷が従来より高くなり、ヒザや足を傷めないか注意。

(▲画像:外骨格アシストギアが登場するゲーム『デス・ストランディング』スクリーンショット)

ごく私的な感想と評価

延々と書いてきましたが、ゲームなどフィクションの登場人物が身につけて、いや着装してきたあのエグゾスケルトンの実物を、形だけではなく一定の実用性も含めてお気軽に購入して使えるのは、ある意味で趣味と実益を兼ねる合法テックコスプレみもあり、次世代モデル Hypershell X Ultraも待望するくらいには気に入っています。

効果についても、大きな展示ホールを行ったり来たりする場合には、1日の終りや翌日には効果を実感。階段も登りでははっきり楽になります。

負荷を軽減することで、普段からの運動不足を悪化させるかと思いましたが、忌避しがちだった長時間の徒歩移動を伴うアクティビティが「せっかくだからハイパーシェル投入してみるか」と選択肢に入り、差し引きでは歩くことが増えるようになりました。

ハイパーシェルでキビキビと長距離を歩かされると、ある程度は疲れを防ぎつつ、所詮は公称30%軽減なので、結果的にはそこそこの運動量になっています。

将来的にもっと薄く軽く、腰やヒザの負荷も軽減するモデル、転倒時や落下時には緊急オーバーライドで華麗にリカバーしてくれるモデル、意識を失っても徒歩で危機を脱出できるモデルが実用化されるまでは、適度な運動をして健康寿命を保ちたいと思わされるデバイスです。

蛇足。試すと何故か全員もれなく笑ってしまうため、「人を笑顔にするテクノロジー」としては大成功しています。

▲画像:コミュニティ『テクノエッジ アルファ』のイベントより。笑ってしまう山本竜也先生

▲画像:こちらもアルファのイベントより。「ただ疲れるだけだった」と言いつつ顔は笑ってしまう Null先生こと @GOROman

▲画像:試用中、終始楽しそうすぎて見ている方が不安になるトバログ先生 @tobalog

![【整備済み品】富士通 ノートパソコン 15.6型 初期設定済み A553/Office 2019/Win 11 Pro/WIFI/HDMI/Bluetooth/Celeron /メモリー4GB/SSD128GB [ PCステージ W.R.K ] image](https://m.media-amazon.com/images/I/51y84KsJkQL._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] MODEROID 機動警察パトレイバー MPL-97Sパイソン 1/60スケール 組み立て式プラモデル image](https://m.media-amazon.com/images/I/410z1L+dU8L._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] MODEROID 機動警察パトレイバー AV-98イングラム 1/60スケール PS&ABS製 組み立て式プラスチックモデル 四次再販 image](https://m.media-amazon.com/images/I/41OiXTf77AL._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] MODEROID 機動警察パトレイバー HL-98ヘラクレス21 アナザーVer.&カルディア 1/60スケール 組み立て式プラスチックモデル image](https://m.media-amazon.com/images/I/41VHi0JPzeL._SL160_.jpg)